Le jour où... Pierre Boulez a dirigé la rockstar Frank Zappa

Le 9 janvier 1984, Paris, théâtre de la Ville. Les dernières notes du programme « Un concert américain » résonnent encore dans la salle et Pierre Boulez regarde du côté des coulisses. Frank Zappa ne veut pas venir saluer, non pas que le public soit trop frileux à son goût, mais tout simplement parce que lui est déconfit. La rockstar américaine attendait tellement de ce moment qu'il a du mal à digérer sa déception. S'il avait proposé sept ans plus tôt à Pierre Boulez de jouer ses créations — qu'il a d'ailleurs dû adapter pour la formation des trente-et-un instrumentistes de l'Ensemble intercontemporain — c'était qu'il savait combien le chef d'orchestre avait une réputation d'exactitude rythmique. Il était « the right guy », comme il le disait. Or, l'acoustique de la salle était peut-être trop sèche, ou le nombre de répétitions trop juste pour que tout soit joué au cordeau. Boulez sent le désarroi de Zappa et se dirige vers lui, l'invite amicalement à rejoindre les musicien·nes sur scène et à saluer. Il est crispé. Les applaudissements sont polis, puis rideau.

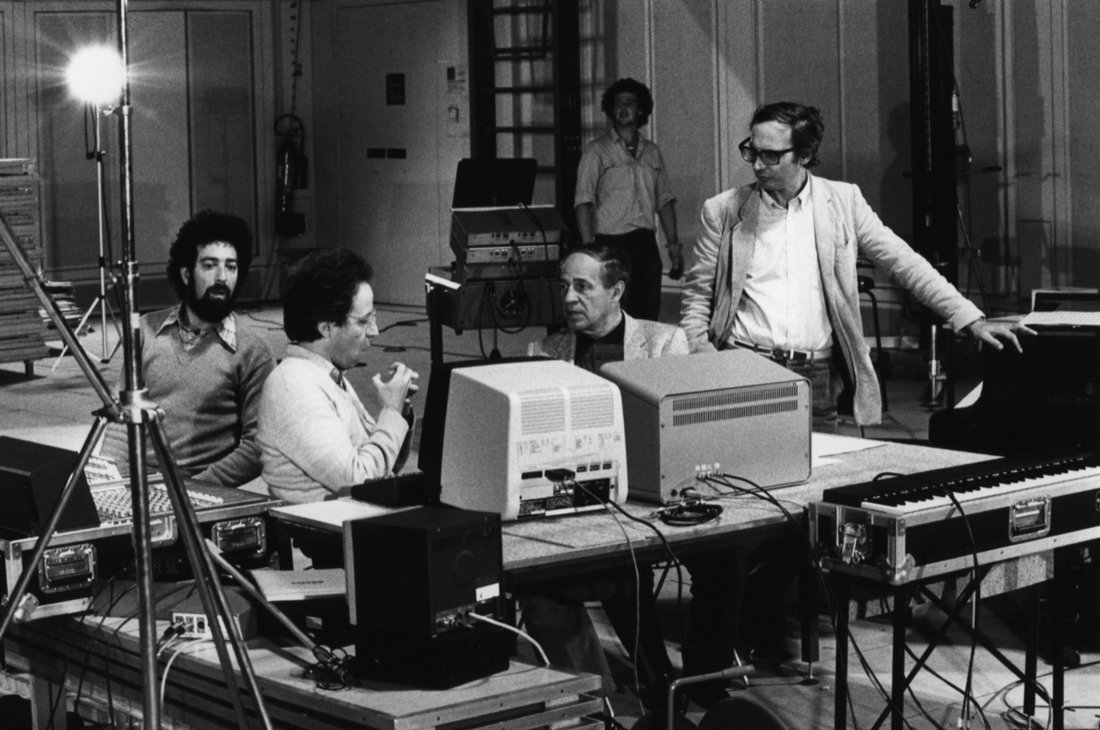

« Deux enfants terribles réunis »

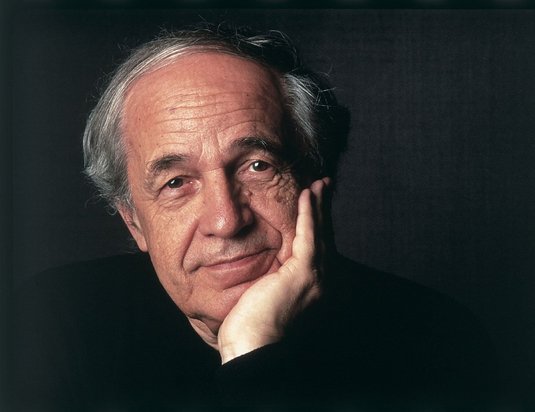

« Pierre n'était pas super à l'aise et nous non plus », se souvient la flûtiste Sophie Cherrier, présente ce soir-là. Les photos des deux hommes en témoignent : distance des corps, visages figés, sourires retenus. Boulez porte un costume trois pièces au gilet délicatement souligné d'un liseré blanc et une cravate. La rockstar, d'une tête de plus, une veste croisée trop grande pour lui, les cheveux longs exubérants et la moustache fournie. Deux looks, deux univers. Musique savante versus musique populaire. « Deux enfants terribles réunis », pour le Washington Post, qui chronique Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger, le disque qui sera enregistré à l'Ircam entre janvier et avril 1984, avant de sortir à l'été.

Boulez porte un costume trois pièces au gilet délicatement souligné d'un liseré blanc et une cravate. La rockstar, d'une tête de plus, une veste croisée trop grande pour lui, les cheveux longs exubérants et la moustache fournie.

La réception à Paris est teintée d'incompréhensions. Boulez cherche-t-il à provoquer ? Il est perçu comme la figure la plus exigeante de l'histoire (Richard Wagner, Claude Debussy,Igor Stravinsky, Arnold Schönberg, Anton Webern…), c'est lui aussi qui s'est attaqué à un monument, la Tétralogie de Wagner à Bayreuth à l'occasion du centenaire de l'œuvre, mis en scène de Patrice Chéreau. Si'il est hué à la fin de la représentation de 1976, « les rappels durent 1h30 en 1980, toujours avec Chéreau », note Laurent Bayle, ancien directeur de l'Ircam (Institut de coordination acoustique/musique) et de la Philharmonie, et commissaire général de l'événement 2025 année Boulez (cette année, Boulez aurait eu cent ans).

Ce soir de janvier 1984, la critique ne sait pas que les deux musiciens avaient en commun un amour pour Edgard Varèse et Igor Stravinsky, et que Zappa avait commencé à écrire de la musique classique à 14 ans, bien avant de se lancer dans le rock. Du côté des musiciens qui ont joué ce soir là, l'évidence s'est imposée rapidement. « Les répétitions ont commencé et je me suis vite aperçu que nous avions affaire à un grand compositeur, partage le corniste Jacques Deleplanque auprès de Citizen Jazz en 2018 . Ses pièces étaient de la musique contemporaine de haute volée, totalement pensée et écrite. Il était extrêmement exigeant, très méticuleux, presque pire que Boulez. Il ne laissait aucune place à l’improvisation. Une nuance, un accent, tout était calculé. C’était fascinant. [...] Boulez avait analysé et compris les pièces [The Perfect Stranger, Dupree Paradise et Naval Aviation]. Il avait sa propre vision de ce que devait être la musique de Zappa. Il aurait aimé changer certains tempos ; en vain. » Lui qui a toujours laissé aux interprètes une part de liberté...

Ce soir de janvier 1984, la critique ne sait pas que les deux musiciens avaient en commun un amour pour Edgard Varèse et Igor Stravinsky, et que Zappa avait commencé à écrire de la musique classique à 14 ans, bien avant de se lancer dans le rock.

Dès les années 1960-1970, Pierre Boulez acquiert une renommée internationale en tant que chef d'orchestre. Il est invité très tôt à diriger des formations prestigieuses comme les Cleveland Orchestra, BBC Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, New York Philharmonic… En 1966, ulcéré qu'André Malraux ait choisi Marcel Landowski comme « directeur de la musique » et non lui, représentant d'une vision progressiste, il avait claqué la porte de la France — ce qu'on lui reprochera lorsqu'il reviendra créer l'Ircam à la demande du président de la République Georges Pompidou (d'où la publication dans Le Nouvel Observateur de l'article « Pourquoi je dis non à Malraux »). Boulez ne gardait pas non plus un très bon souvenir des attaques subies après avoir signé en 1960 le Manifeste dit des « 121 » contre la guerre en Algérie. Il ne prendra d'ailleurs plus position dans le débat politique par la suite.

Cette collaboration avec Zappa témoigne du grand respect qu'avait Boulez envers tout autre compositeur, dès lors qu'il est sérieux et professionnel, quand bien même son univers artistique serait éloigné du sien. « Je suis intéressé par l’intrusion d’un style instrumental et de pratiques musicales différentes, se situant à l’extérieur du domaine ''classique'' », partage-t-il dans les colonnes de Libération en 1984. « Faire entrer ces pratiques l’une dans l’autre me paraît tout à fait captivant. Mais la condition que je mets à ce genre de collaboration consiste à ce que les partenaires en présence soient des professionnels. Les rencontres placées sous le signe d’un vague œcuménisme ne m’intéressent pas. »

Inventer un nouveau langage

Ce qui l'intéresse avant tout est d'innover et d'inventer un nouveau langage (au début avec la musique dodécaphonique des compositeurs de la Seconde école de Vienne et l'électronique). À partir de ses premières créations en 1945, Variations pour la main gauche et un Quatuor pour quatre ondes Martenot, il intègrera toujours la littérature (René Char, Stéphane Mallarmé, Antonin Artaud), le théâtre (il a été le directeur musical de la Compagnie Renaud-Barrault), la danse (Le Château de Barbe-Bleue avec Pina Bausch), l'art (Paul Klee) et l'architecture (le Bauhaus). Mais « il ne s'intéressait pas trop au cinéma ni au jazz », livre Andrew Gerzso, ancien directeur de la pédagogie et de l’action culturelle à l'Ircam qu'il rejoint dès les débuts en 1977. « Il voyait l'électronique comme un territoire dans lequel il pouvait créer un nouveau type d'écriture, ce qui fait qu'il n'y avait pas de séparation claire avec la partie instrumentale, il fallait que ça fusionne ! Pierre pouvait me donner des indications par métaphore, ainsi lorsque nous travaillions sur Répons par exemple, il me disait : ''dans cette partie-là, j'imagine une transformation qui serait un peu comme une goutte d'huile dans une flaque d'huile.'' D'autres fois, c'était plus complet. »

Pierre Boulez voyait l'électronique comme un territoire dans lequel il pouvait créer un nouveau type d'écriture, ce qui fait qu'il n'y avait pas de séparation claire avec la partie instrumentale, il fallait que ça fusionne !

Andrew Gerzso, ancien directeur de la pédagogie et de l’action culturelle à l'Ircam

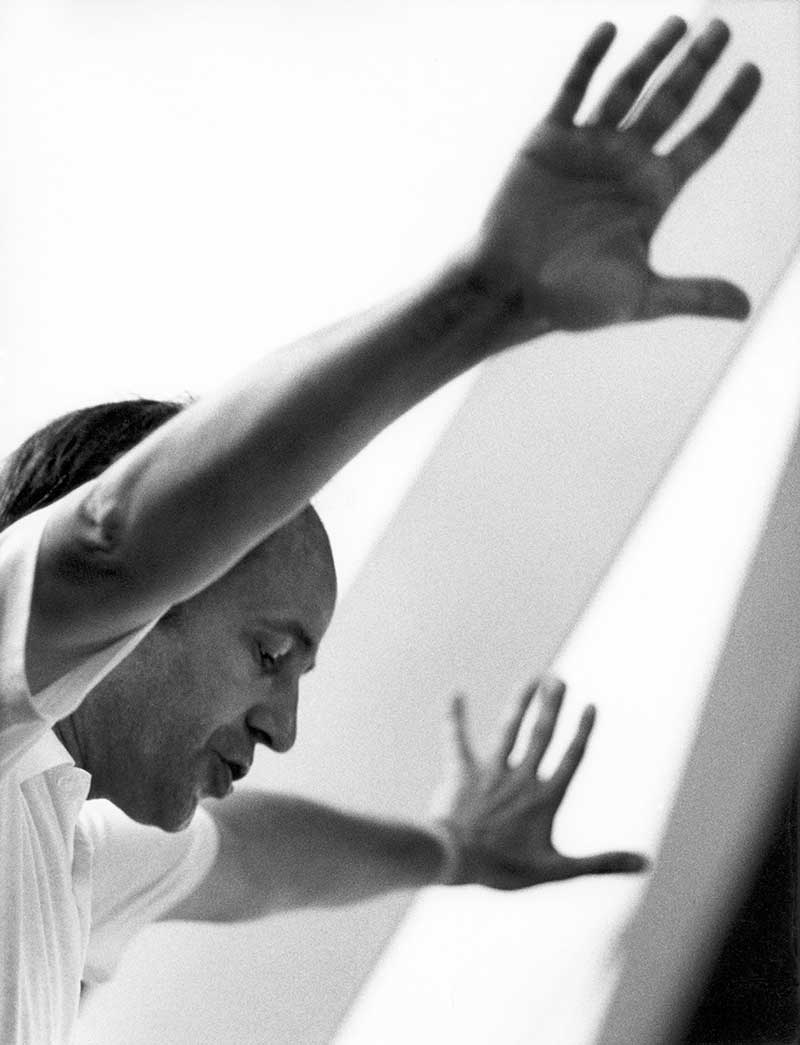

Par la force des choses, Pierre Boulez deviendra chef d'orchestre pour diriger ses propres créations très complexes rythmiquement, et en autodidacte, il inventera une nouvelle gestuelle sans baguette, compréhensible immédiatement comme l'explique Sophie Cherrier, qui a rejoint l'Ensemble intercontemporain en 1979. « C'était la direction la plus limpide, la plus simple et directive aussi que j'aie pu connaître. Tout passait dans sa main. Il disait même qu'il jouait un morceau avec ses mains. » Transmettre était un des maîtres mots de Pierre Boulez, d'où ses cours au Collège de France (de 1977 à 1995) mais aussi la création de l’Académie du festival de Lucerne en 2004. Son enseignement n'était pas dogmatique mais précis, attentif à l'autre et d'une très grande patience. Le film Pierre Boulez. Naissance d'un geste d'Olivier Mille (1989) est très instructif pour mieux le cerner. On voit un homme décontracté, à la fois plein d'humour et rigoureux dans ses démonstrations.

« Pierre nous donnait le maximum alors c'était naturel à notre tour de donner le meilleur de nous-mêmes », reconnaît la violoniste Kang Hae Sun, à qui Boulez a confié l'écriture d'Anthèmes 2. Sophie Cherrier se souvient d'« avoir vu Pierre Boulez une larme à l'œil en dirigeant Gurre-Lieder de Schönberg. Il dirigeait toujours sobrement et avant de se retourner, il s'est essuyé les yeux. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'avait pas de sentiment ! Il ressentait et vivait la musique. »

Photo © Fabien Chalhoub

Un chef d'orchestre autodidacte

Pierre Boulez est né le 26 mars 1925 à Montbrison (Loire), d'un père ingénieur, catholique, et d'une mère plus originale. Il apprend le piano dès 6 ans, mais se destine à une carrière d'ingénieur puisque, le bac en poche à 16 ans (en 1941), il se rend à Lyon pour préparer le concours d’entrée à Polytechnique en mathématiques spéciales. Mais sa voie n'est pas là et il entre au conservatoire de Paris en harmonie. Il est recalé en piano. Encouragé par Olivier Messiaen et René Leibowitz dans les cours d'harmonie, il voyagera ensuite avec la compagnie Renaud-Barrault pour laquelle il est directeur musical.

À New York, il fait la connaissance de John Cage, Igor Stravinsky, Edgard Varèse, Jackson Pollock, Willem de Kooning… Autant de rencontres qui le confortent dans sa conviction de battre en brèche un académisme sclérosant. Ce qu'il traduira par des formules assassines qui participeront de sa réputation, telle celle publiée dans Der Spiegel en 1967 : « Il faut brûler les maisons d’opéra. »

À New York, Boulez fait la connaissance de John Cage, Igor Stravinsky, Edgard Varèse, Jackson Pollock, Willem de Kooning... Autant de rencontres qui le confortent dans sa conviction de battre en brèche un académisme sclérosant.

Pour Laurent Bayle, avec une telle formule, « il critique les institutions qui reproduisent toujours les mêmes œuvres dans des conditions amateur et veut les revisiter de fond en comble. En réalité, Boulez défend non pas le rejet du passé, mais le libre choix de ses sources dans le patrimoine musical et la recherche de son propre langage musical. » En cela il s'inscrit dans un continuum et ne cherche pas à faire table rase. Laurent Bayle poursuit : « Il ne défend pas la thèse du rejet intégral du passé ni la thèse du grand soir, mais plutôt celle de la rénovation indispensable, de la nécessité de faire un tri et de ne retenir que les sources qui permettent d'avancer et d'aller de l'avant. On est plus dans le progressisme que dans la radicalité de rupture. »

Un musicien bâtisseur

L'auteur du Marteau sans maître, de Pli selon Pli, de Répons, du Visage nuptial ou des Notations est un bâtisseur, à la fois d'une œuvre avant-gardiste (devenue classique au fil du temps), ancrée dans une contemporanéité et qu'il laissait ouverte, pouvant changer un tempo, la compléter ou la prolonger comme c'est le cas pour Incises et Sur Incises. Boulez a également bâti des institutions qu'il a portées, comme l'Ircam (réunissant pour la première fois musicien·nes, chercheurs·euses et ingénieur·es travaillant ensemble, inauguré en 1977 en même temps que le Centre Pompidou auquel il est associé), l'opéra Bastille, la Cité de la musique à la Villette ou la Philharmonie. « Sa plus grande force n'est pas l'utopie, mais de raccourcir le passage de l'idée à la mise en œuvre, c'est un pragmatique parvenu par la ténacité à transformer l'idée en réalité », partage Frank Madlener, actuel directeur de l'Ircam.

La plus grande force de Pierre Boulez n'est pas l'utopie, mais de raccourcir le passage de l'idée à la mise en œuvre, c'est un pragmatique parvenu par la ténacité à transformer l'idée en réalité.

Frank Madlener, directeur de l'Ircam

On a du mal à imaginer combien les combats ont été violents, comme nous l'apprend Laurent Bayle. « À partir de la création de l'Ircam, la situation évolue et se complexifie, à tel point qu'en 1979, Françoise Xenakis (épouse du compositeur Iannis Xenakis), rédactrice en chef des pages culture du Matin de Paris, journal socialiste, écrit un article de plusieurs pages promettant : si la gauche gagne en 1981, il faut supprimer l'Ircam ! » Aujourd'hui, l'institution est toujours bien vivante, héritière de l'esprit du musicien disparu en 2016, sans en être prisonnière. « Pierre Boulez n’avait qu’une injonction, entendue plus d’une fois : ''Faites, agissez, surtout ne reproduisez pas'' », conclut Frank Madlener. ◼

À lire aussi

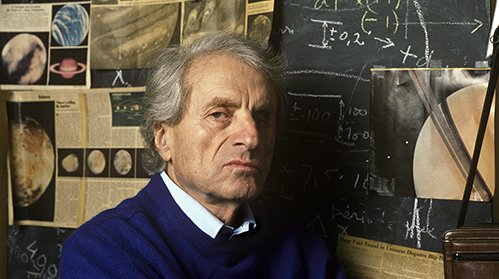

Pierre Boulez et Frank Zappa dans les studios de l'Ircam en 1984

Photo © Patrick Aventurier Gamma/Rapho via Getty Images