La décennie où la bande dessinée s'est réinventée

« Être dessinateur de bande dessinée dans les années 1950 et 1960, c’était au mieux exercer un métier qui n’en mérite pas le nom, gagner sa vie avec des enfantillages ou ne pas la gagner du tout et, au pire, pervertir la jeunesse. » La chercheuse Jessica Kohn résume en ces termes, dans son étude sur l’histoire sociale de la bande dessinée en France et en Belgique dans les années d’après-guerre, le peu de considération dont bénéficiaient alors les créateurs de « petits mickeys ».

De fait, la bande dessinée était considérée comme un simple divertissement réservé à la jeunesse, suspect aux yeux des éducateurs, invisible pour les élites culturelles. Les deux termes utilisés aux États-Unis pour la désigner, « funnies » ou « comics », expriment bien l’unique vocation qui lui est assignée : distraire, amuser, faire rire ou sourire. De Peanuts (que Charles Schulz dessine de 1950 jusqu’à sa mort en 2000), on retient les facéties de Snoopy, pas les affres psychologiques et les interrogations métaphysiques de Charlie Brown et sa bande. En terre francophone, Hergé, André Franquin, Edgar P. Jacobs, Morris ou Maurice Tillieux sont eux aussi vus comme de simples amuseurs, des entertainers s’adressant aux gamins ; il n’existe pas d’instance critique pour distinguer et célébrer leur immense talent.

La bande dessinée était considérée comme un simple divertissement réservé à la jeunesse, suspect aux yeux des éducateurs, invisible pour les élites culturelles. Les deux termes utilisés aux États-Unis pour la désigner, « funnies » ou « comics », expriment bien l’unique vocation qui lui est assignée : distraire, amuser, faire rire ou sourire.

Pourtant, en l’espace d’une décennie, une succession d’événements et d’initiatives éditoriales va, en différentes parties du monde, engager la bande dessinée dans des voies nouvelles. Elle va se donner d’autres ambitions, se trouver de nouveaux publics, affirmer son droit à la respectabilité. Et rien ne sera plus jamais comme avant. C’est pourquoi les années 1960 constituent le meilleur point de départ pour évoquer la grande aventure de la bande dessinée moderne. Le processus qui se met alors en marche conduira, étape par étape, à la création du Musée de la bande dessinée à Angoulême en 1990, à la présentation par la Bibliothèque nationale de France d’une première grande exposition dédiée au « neuvième art » en 2000, à l’élection de Catherine Meurisse puis d’Emmanuel Guibert à l’Académie des beaux-arts, et, aujourd’hui, à l’installation de la bande dessinée en majesté à tous les étages du Centre Pompidou, où la Bibliothèque publique d’information avait déjà multiplié les expositions monographiques.

La bande dessinée française passe à l’âge adulte

Un nouvel illustré voit le jour en 1959, Pilote, dont les rênes seront bientôt confiées au tandem Jean-Michel Charlier et René Goscinny. Ce dernier va jouer un rôle éminent dans l’évolution du regard porté sur la bande dessinée : par le triomphe d’Astérix, dont il est le scénariste (véritable phénomène de société, qui fait la une de L’Express en 1966), par son engagement pour la reconnaissance de la profession de scénariste, et par sa capacité à transformer peu à peu un journal pour enfants en magazine pour adolescents et jeunes adultes, ouvert aux personnalités artistiques innovantes (de Claire Bretécher à Philippe Druillet, de Reiser à Gotlib) et aux questions qui agitent la société, particulièrement après Mai 1968.

En parallèle se constituent les premières associations de bédéphiles : le Centre d’études des littératures d’expression graphique (Celeg), puis la Société civile d’études et de recherches des littératures dessinées (Socerlid). Véritables activistes, celles-ci œuvrent pour arracher la bande dessinée au statut d’art mineur réservé aux mineurs, révèlent la richesse de son histoire, mettent en place des instances de légitimation (revues d’étude, festivals, expositions).

Cependant, un an après la naissance de Pilote, c’est d’un autre côté, aux marges de l’industrie de la bande dessinée, que viendra l’ébranlement le plus profond. Le mensuel Hara-Kiri naît de la rencontre entre deux personnalités hautes en couleur, François Cavanna et Georges Bernier, ce dernier plus connu comme le « professeur Choron ». Le premier numéro, vendu uniquement par colportage, paraît en septembre 1960, avec une couverture de Fred. Reprenant à son compte les termes dépréciatifs utilisés par un lecteur, il se revendiquera bientôt « journal bête et méchant ». L’équipe réunie autour des deux fondateurs comprend les dessinateurs Roland Topor, Cabu, Gébé, Georges Wolinski, Reiser et Pierre Fournier. Dans un dessin resté célèbre (publié en 1963 dans le numéro 27), Topor a illustré littéralement la conviction de Cavanna selon laquelle « l’humour est un coup de poing dans la gueule » (« Rien n’est tabou, rien n’est respectable », assène le futur écrivain des Ritals et des Russkoffs, « pas même ta propre mère, pas même les martyrs juifs, pas même ceux qui crèvent de faim… [Il faut] rire de tout, férocement, amèrement, pour exorciser les vieux monstres »). Hara-Kiri n’est pas un journal de bande dessinée mais celle-ci est toujours présente aux côtés des textes, fausses publicités, romans-photos et dessins d’humour, s’imposant comme l’une des expressions de l’esprit transgressif et libertaire qui imprègne le titre – même si Fred, avec son merveilleux Petit Cirque, cultive plutôt une poésie mélancolique. Taxé de « licencieux » et de « pornographique », le magazine subit des interdictions en juillet 1961 et en mai 1966. Il faut dire qu’il est passablement dissonant dans la France du général de Gaulle.

Hara-Kiri n’est pas un journal de bande dessinée mais celle-ci est toujours présente aux côtés des textes, fausses publicités, romans-photos et dessins d’humour, s’imposant comme l’une des expressions de l’esprit transgressif et libertaire qui imprègne le titre.

En février 1969 naît Hara-Kiri Hebdo, remplacé l’année suivante par Charlie Hebdo, qui reçoit le renfort de Willem, venu des Pays-Bas. Le dessin y colle davantage à l’actualité. Cabu s’y distingue par ses reportages graphiques qui anticipent de quelques décennies l’essor du genre à travers les albums d’un Joe Sacco ou d’un Étienne Davodeau, les magazines XXI et La Revue dessinée. À la manière d’un journaliste, Cabu couvre ainsi, notamment, le rassemblement de 35 000 témoins de Jéhovah au stade de Colombes (Hara-Kiri Hebdo, n°29, 18 août 1969), de nombreuses manifestations pacifistes et antinucléaires, ou encore les plus grands festivals de jazz.

Jean-Claude Forest dessine depuis 1949 dans la presse enfantine. Il est âgé de 32 ans quand il donne vie à Barbarella en 1962. Mis à part Bécassine et l’Espiègle Lili, dont la création remonte à la Belle Époque, il n’existe alors encore quasiment aucun personnage féminin de premier plan dans l’histoire de la bande dessinée. Du reste, les dessinateurs sont soumis à la vigilance sourcilleuse de la Commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse, qui assimile toute figure féminine à une source potentielle d’émoi érotique. L’autocensure règne donc au sein des illustrés. Aussi n’est-ce pas dans un magazine de bande dessinée mais bien au sein d’un titre de la presse « de charme », V Magazine, que Forest propose ce personnage d’aventurière autonome, pulpeuse, libre dans ses amours. Une héroïne non conventionnelle, au physique de Brigitte Bardot, qui sera relookée façon pop art sur la couverture de l’album publié en 1964, à l’enseigne du Terrain Vague, par l’éditeur belge installé à Paris Éric Losfeld. Ce dernier a sans doute été séduit par la dimension érotique de l’œuvre de Forest – il est l’éditeur d’Emmanuelle et réédite le marquis de Sade – mais probablement aussi par sa dimension littéraire. Lecteur de Lewis Carroll et des surréalistes, Forest déclarait que son imagination travaillait davantage à partir des mots qu’à partir des images et assurait travailler autant, sinon plus, son texte que son dessin.

Barbarella, une héroïne non conventionnelle, au physique de Brigitte Bardot, qui sera relookée façon pop art sur la couverture de l’album publié en 1964, à l’enseigne du Terrain Vague, par l’éditeur belge installé à Paris Éric Losfeld.

Par ailleurs, comme l’a bien observé Véronique Bergen, Barbarella évolue dans un univers de science-fiction mais elle est pleinement « une fille de son temps », dont les aventures abordent des problématiques telles que « l’éthique et l’érotique, la liberté des corps et des esprits, l’antispécisme et le transhumanisme, l’urgence écologique et la critique des modes de gouvernance ».

Pour Losfeld, Barbarella sera le prototype d’une collection de bandes dessinées qui totalisera dix-neuf titres jusqu’en 1973. Elle fait notamment place à d’autres héroïnes « libérées » sous les signatures de Guido Crepax (Valentina), Guy Peellaert (Les Aventures de Jodelle, puis Pravda la survireuse), Nicolas Devil (Saga de Xam), Robert Gigi et Claude Moliterni (Scarlett Dream) ou encore Paul Cuvelier et Jean Van Hamme (Epoxy). Ces albums, épais et luxueux, ne s’inscrivent pas dans une logique de série et, pour beaucoup, n’ont pas fait l’objet de prépublication dans la presse. On peut donc les considérer a posteriori comme des romans graphiques avant la lettre.

Jean-Claude Forest se voit confier fin 1964 par le patron de presse Daniel Filipacchi la direction d’un hebdomadaire de bande dessinée d’un nouveau genre. Chouchou se distingue par son format géant (56 × 40 cm), plus proche de celui d’un journal d’information que d’un illustré. Forest y publie une création de son cru, Bébé Cyanure, et écrit pour le dessinateur Paul Gillon le scénario d’une saga de science-fiction qui deviendra plus tard un classique, Les Naufragés du temps. Il propose les Peanuts de Schulz, qui font là une de leurs premières apparitions dans la presse française, et des histoires signées Hugo Pratt (le western Billy James), Jacques Lob et Georges Pichard (Tenebrax), Raymond Poïvet, Gigi, Guy Mouminoux alias Dimitri… Préfigurant les revues de la décennie suivante, Chouchou ne vivra que quatorze numéros.

Qu’elles soient ou non couronnées de succès, ces initiatives éditoriales montrent que, d’évidence, quelque chose est en train de changer dans la perception de la bande dessinée par l’intelligentsia française. L’intérêt que lui témoignent désormais ouvertement des intellectuels (tels Edgar Morin, Évelyne Sullerot, Marie-José Mondzain, Pierre Couperie), des éditeurs (Losfeld, Francis Lacassin), des hommes de presse (Pierre Lazareff, Daniel Filipacchi), et des personnalités du milieu cinématographique (les critiques Claude Beylie, inventeur de l’expression « neuvième art » dans un article de 1964, Robert Benayoun et Barthélemy Amengual, et surtout le réalisateur Alain Resnais) contribue à dissocier la bande dessinée de la sphère de l’enfance et à lui assigner de nouveaux horizons.

Un événement d’un ordre différent, mais qui rétrospectivement n’apparaît pas d’une moindre importance, se produit en 1965 : Jean Boullet ouvre à Paris, au 79 rue du Château, la première librairie française spécialisée, Le Kiosque. Très endetté, il devra malheureusement la fermer dès 1969. Personnalité du Paris artistique et mondain, peintre, illustrateur, critique de cinéma particulièrement féru de films d’épouvante et ouvertement homosexuel, Boullet inscrivait la bande dessinée dans un complexe de goûts relevant de la contre-culture et de pratiques plus ou moins occultes (sexologie, magie, démonologie…). D’autres librairies dédiées à la bande dessinée naîtront dans les années suivantes, telles Lutèce et Futuropolis à Paris, The Skull et Pepperland à Bruxelles. Elles sont pour la plupart tournées vers la bande dessinée ancienne et proposent leurs trésors à un public de collectionneurs. Mais les fanzines, les éditeurs indépendants, les publications d’avant-garde, les albums des stars de Pilote et bientôt de Métal hurlant trouveront dans ce réseau, dont le maillage va aller en se densifiant, la possibilité d’une diffusion auprès d’un public averti. On ne trouvait jusque-là de livres de bande dessinée que dans les supermarchés et les maisons de la presse. La multiplication des points de vente spécialisés, souvent animés par des passionnés, va appuyer le développement du secteur et favoriser la constitution d’une communauté de lecteurs.

Au Japon s’invente la bande dessinée d’auteur

Un magazine intitulé Garo naît à Tokyo en septembre 1964, sous l’égide des éditions Seirindō, et propose une forme alternative de mangas. Parmi les contributeurs figure Yoshihiro Tatsumi, qui s’était déjà distingué en inventant, en 1957, le courant gekiga, lequel visait un public adulte en conjuguant sujets graves et réalisme dramatique. Mais Garo va plus loin en s’affranchissant d’emblée de toute concession aux lois du marché. Il ouvre un espace au sein duquel va pouvoir s’épanouir une authentique bande dessinée d’auteur, à l’écriture libre et aux accents tour à tour philosophiques, sociétaux, oniriques, voire surréalistes, parodiques ou intimes. Lu dans les milieux artistiques, universitaires et intellectuels, Garo ne connaîtra jamais de tirage très important mais le titre est apprécié par une jeunesse contestataire qui y trouve un écho direct à ses aspirations et revendications. Des thèmes tels que la liberté sexuelle, l’héritage de la Seconde Guerre mondiale, les manifestations étudiantes et la guerre du Vietnam y ont droit de cité.

Lu dans les milieux artistiques, universitaires et intellectuels, Garo ne connaîtra jamais de tirage très important mais le titre est apprécié par une jeunesse contestataire qui y trouve un écho direct à ses aspirations et revendications.

Garo publie des artistes tels que Sanpei Shirato, Yoshiharu Tsuge et son frère cadet Tadao, Shigeru Mizuki, Susumu Katsumata, et une femme, Kuniko Tsurita. Plusieurs d’entre eux se sont déjà construit une réputation à travers le réseau des librairies de prêt. Mizuki – futur auteur du manga à succès Kitaro le repoussant chez Kōdansha –, propose « des histoires courtes où des êtres étranges, venus d’outre-tombe, surgissent dans le quotidien des hommes, leur renvoyant à la face les conséquences de leur déraison ». Yoshiharu Tsuge et Yū Takita sont les pionniers du watakushi manga, la « bande dessinée du moi », le premier signant des évocations poignantes et très personnelles de son enfance, ses voyages, ses cauchemars…

Dans sa sixième histoire pour Garo (Chïko, mars 1966), il se dépeint ainsi en auteur de bande dessinée sans succès qui vit en concubinage avec une hôtesse de bar. Son récit le plus célèbre, La Vis (juin 1968), est basé sur un de ses rêves et déconcerte en paraissant traduire les méandres de l’inconscient ; tandis qu’avec L’Usine d’étamage d’Oba (1973), il revient sur son adolescence, évoquant le sort des laissés-pour-compte du rêve économique. Tsuge lui-même a été élevé dans un contexte d’extrême pauvreté et a été ponctuellement réduit à vendre son sang pour survivre. Il signera en 1985-1986 un roman graphique internationalement reconnu comme l’un des chefs-d’œuvre du genre autobiographique : L’Homme sans talent.

Panique et transgression

Sur un autre continent paraît, dans le supplément culturel hebdomadaire du quotidien El Heraldo de México, le 4 juin 1967, la première page des Fables paniques, une série écrite et dessinée par Alejandro Jodorowsky. Cinq ans plus tôt, celui-ci avait fondé à Paris, avec Topor et Fernando Arrabal, un mouvement artistique d’avant-garde, le groupe Panique. D’où le titre donné à cette suite de planches qui paraîtront sans interruption pendant six ans et demi, jusqu’au 30 décembre 1973. Il s’agit de fables initiatiques, des petites leçons philosophiques dans lesquelles l’auteur développe une philosophie syncrétique proche du bouddhisme zen. Elles ne seront rassemblées en volume qu’un demi-siècle après leur création (édition française : Actes Sud, « L’An 2 », 2017). Dessinées dans les années où Jodorowsky réalise ses premiers films, El Topo et La Montagne sacrée, les Fables paniques témoignent d’une liberté et d’une inventivité graphique peu communes. Par la singularité de l’expression, le ton empreint d’autodérision, le rejet de tout académisme, elles font écho à l’underground américain qui se constitue au même moment.

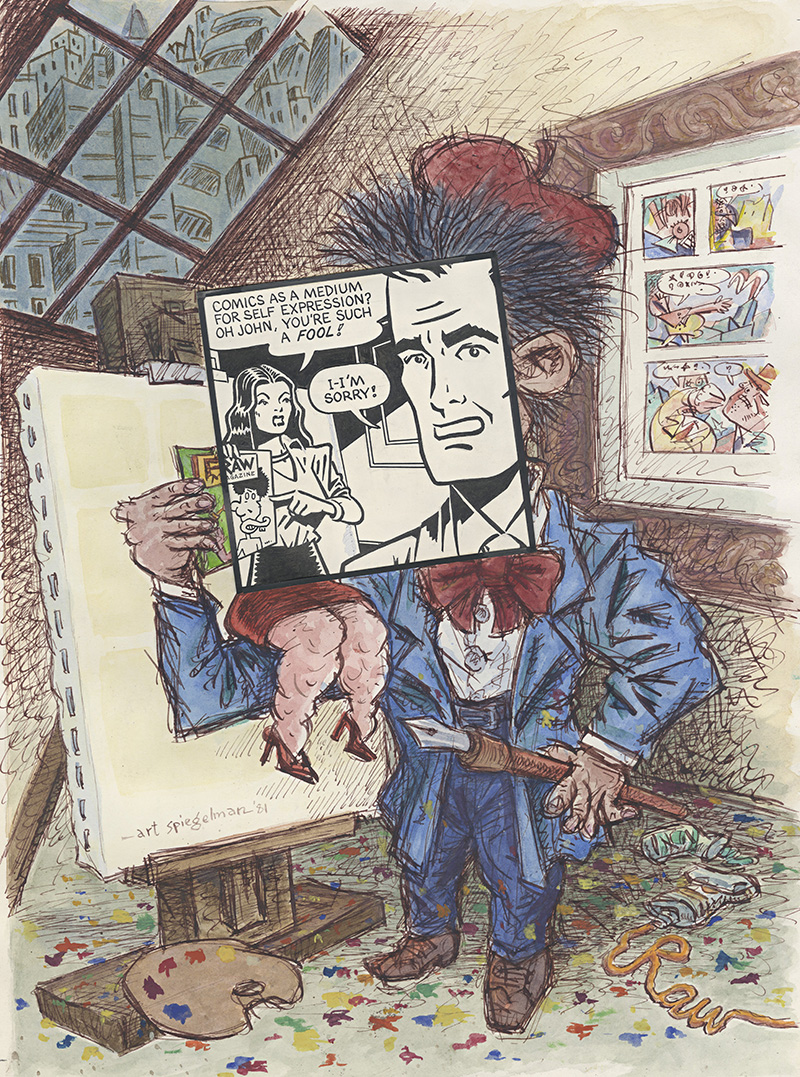

L’underground n’est pas né de rien. Harvey Kurtzman, qui a déjà révolutionné la bande dessinée d’humour en donnant naissance au magazine Mad en 1952, s’est vu confier en 1960, par l’éditeur James Warren, la direction de Help!, un nouveau mensuel. La faiblesse des ventes obligera Help! à devenir trimestriel et l’aventure se terminera en septembre 1965. C’est dans ses pages que Kurtzman, avec son éternel complice Will Elder, crée le mémorable personnage de Goodman Beaver. Les couvertures photographiques sont dans un esprit proche de celles d’Hara-Kiri. De futurs membres des Monty Python collaborent au titre, tout comme Woody Allen. Mais on remarque surtout, au nombre des dessinateurs publiés, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Jay Lynch et Skip Williamson. Tous quatre compteront parmi les signatures les plus emblématiques de l’underground, Crumb en étant rapidement perçu comme le chef de file. Il a non seulement déjà fait apparaître dans Help! son personnage Fritz the Cat, mais y a signé, en janvier 1965, un reportage dessiné sur Harlem, puis, trois mois plus tard, un autre sur la Bulgarie, où Kurtzman l’a expressément dépêché.

À San Francisco s’est ouvert en janvier 1967 le premier des headshops, ces magasins proposant tous les articles de la culture hippie. La plupart des dessinateurs underground rallient cette capitale de la contre-culture. En février 1968 paraît le numéro 1 de Zap, premier des nombreux comix qu’autoproduira en toute indépendance cette génération de créateurs.

À San Francisco s’est ouvert en janvier 1967 le premier des headshops, ces magasins proposant tous les articles de la culture hippie. La plupart des dessinateurs underground rallient cette capitale de la contre-culture. En février 1968 paraît le numéro 1 de Zap, premier des nombreux comix qu’autoproduira en toute indépendance cette génération de créateurs – pas loin de trois cents titres en l’espace de cinq ans (presque tous en noir et blanc), parmi lesquels Bijou Funnies (1967-1973), Yellow Dog (1968-1973), Gothic Blimp Works (1969) et Slow Death Funnies (1970-1992). La bande dessinée devient, avec la musique, l’une des formes d’expression les plus marquantes de l’époque, caractérisée par l’opposition de la jeunesse à la guerre du Vietnam, l’art psychédélique, l’amour libre et l’accès aux drogues de toutes sortes, de la marijuana au LSD. L’underground n’est pas un mouvement homogène : le grotesque, l’obscénité, la provocation y ont droit de cité, mais également le témoignage social, la poésie, les expérimentations formelles, l’engagement politique. Avec les œuvres pionnières de Justin Green (Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, 1972) et, presque aussitôt après, d’Art Spiegelman et de Crumb, il sera le creuset de la bande dessinée autobiographique aux États-Unis.

L’underground n’est pas un mouvement homogène : le grotesque, l’obscénité, la provocation y ont droit de cité, mais également le témoignage social, la poésie, les expérimentations formelles, l’engagement politique.

Les femmes ne sont pas absentes du mouvement. Le premier comic book entièrement féminin, qui porte en couverture la mention Women’s Liberation, est It Ain’t Me Babe, publié en juillet 1970 par Last Gasp Eco-Funnies, et dont la rédactrice en chef est Trina Robbins. Deux ans plus tard, tandis que Robbins participe, au sein d’un collectif de dessinatrices incluant Michele Brand, Lora Fountain, Sharon Rudahl et Aline Kominsky, au premier numéro de Wimmen’s Comix, et que d’autres autrices (Chin Lyvely et Joyce Farmer) lancent Tits & Clits, Aline Kominsky – qui épousera Crumb par la suite – publie principalement des récits autobiographiques imprégnés d’humour juif et cultivant l’autodépréciation. Diane Noomin, qui cofonde avec elle Twisted Sisters, se crée un alter ego sous le nom de Didi Glitz. Les premiers comics d’inspiration gay ne tarderont pas apparaître, comme Harold Hedd de Rand Holmes (1972) ou Barefootz de Howard Cruse (1971-1980). [la suite à lire dans le catalogue] ◼

* texte extrait du catalogue de l'exposition « Bande dessinée, 1964 – 2024 », publié sous la direction de Thierry Groensteen, Lucas Hureau, Anne Lemonnier et Emmanuèle Payen, éditions du Centre Pompidou

À lire aussi

Dans l'agenda

Jean-Claude Forest, Barbarella

Éditions Le Terrain Vague, Paris, 1964

Bibliothèque patrimoniale de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême

© Succession Jean-Claude Forest

Photo © Cité internationale de la bande dessinée, bibliothèque patrimoniale