Robert Crumb : « La bande dessinée, c’est un dur labeur avec très peu de récompense. »

Le Gard : ses vestiges romains, sa garrigue, ses villages provençaux et… l’auteur de bande dessinée Robert Crumb, plus connu sous le nom de R. Crumb. Cette terre âpre et pittoresque, où d’autres prirent autrefois le maquis, abrite depuis des années un héros de la contre-culture américaine. En 1991, l'un des grands noms de ces cinquante dernières années – né en 1943 à Philadelphie – a posé ses valises dans un village médiéval du sud de la France. Il n’en est plus reparti et semble s’y trouver à son aise. Lui-même dirait qu’il ne se plaint pas. Sauf peut-être lorsque le téléphone sonne et qu’à l’autre bout du fil se trouve la représentante de la société de distribution des eaux SUEZ. « Je me bats avec elle au sujet de la facture. Elle me réclame 4 500 euros ! » L’entretien commence ainsi : la sonnerie retentit au moment où il veut commencer à répondre à nos questions et déjà, son art narratif caractéristique va pouvoir se déployer. Tous les ingrédients y sont : le comique de situation, la tonalité picaresque, l’autodérision acérée, l’absurdité du quotidien.

Ma femme [Aline Kominsky-Crumb] était une femme de caractère, une force de la nature. Elle gérait ma vie. Depuis sa disparition [en novembre 2022], je ne sais plus quoi faire. […] Je suis comme un petit garçon qui a perdu sa maman. La voilà, la vérité lamentable de cette affaire.

Robert Crumb

Dans ses bandes dessinées aussi, le père de Fritz le chat et du personnage Mr. Natural se sert d’anecdotes personnelles comme points de départ à ses fables tout sauf morales. Celles-ci observent le monde du point de vue de la marge – celui de l’outsider, de l’étranger∙ère, du fou du roi. Ici, c’est Crumb contre SUEZ, l’expatrié paumé contre la bureaucratie kafkaïenne : « Ils me disent que je dois avoir une fuite quelque part dans mes canalisations. Je ne sais pas comment répondre à la jeune femme en français. J’ai abandonné, marmonné un “désolé”, puis raccroché. » Il raconte que c’est sa femme, Aline, qui est à l’origine du déménagement. « Elle est tombée amoureuse de la France dans les années 1980. C’est elle qui a tout orchestré. Je l’ai suivie passivement. » Début 2022, un bout de cette histoire familiale nous parvenait par l’entremise d’une exposition à Paris. Avec « Sauve qui peut ! », la galerie David Zwirner, qui le représente, exposait côte à côte les dessins et planches de Robert Crumb, d’Aline Kominsky-Crumb et de leur fille Sophie Crumb (le travail d'Aline Kominsky-Crumb est aussi exposé dans « Bande dessinée, 1964 - 2024 », ndlr). « C’était une femme de caractère, une force de la nature. Elle gérait ma vie. Depuis sa disparition (en novembre 2022, ndlr), je ne sais plus quoi faire. Elle se serait occupée de cette satanée [société] SUEZ. Je suis comme un petit garçon qui a perdu sa maman. La voilà, la vérité lamentable de cette affaire. »

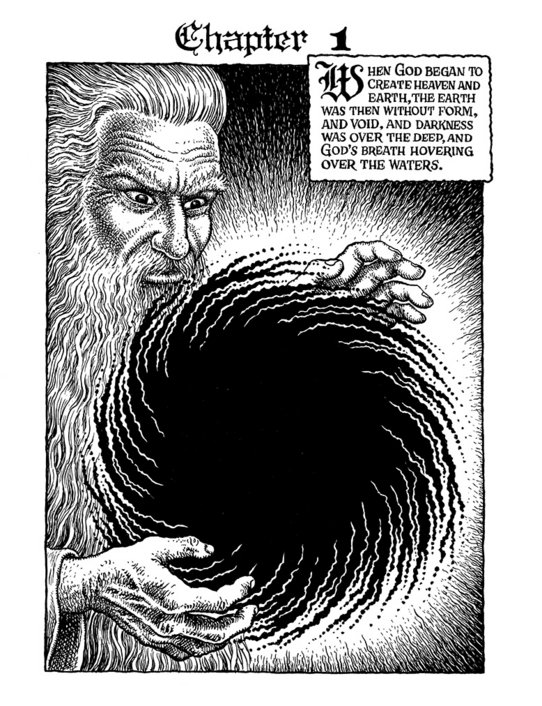

Les sujets de Robert Crumb surviennent à la manière d’un coup de téléphone inopportun : subitement, ça lui tombe dessus. Pas d’inspiration transcendante, surtout pas de concepts abstraits. C’est la matière brute du monde qui s’exprime. Ce réel affreux, sale et méchant, avec ses carcans moraux et autres stéréotypes retors. Pour torpiller les conventions, il faut peut-être tout simplement savoir en rire. Une question de regard subjectif, donc : « La véritable inspiration provient de l’inconscient », insiste-t-il. « Il faut qu’elle passe aussi directement que possible de l’inconscient à la main, au stylo, au pinceau, à la page blanche, à la toile. » Quand on l’interroge sur la manière dont il perçoit sa cooptation par le monde de l’art, lui l’enfant terrible des années hippies de l’Amérique, la réponse fuse : « La plupart du temps, les gens du monde de l’art ignorent les arts graphiques, les œuvres imprimées. Généralement, iels ne connaissent pas son histoire, à part Daumier et peut-être Gustave Doré. » Il enchaîne : « Je n’ai aucune idée de la manière dont ces gens-là perçoivent mes bandes dessinées. »

La véritable inspiration provient de l’inconscient. Il faut qu’elle passe aussi directement que possible de l’inconscient à la main, au stylo, au pinceau, à la page blanche, à la toile.

Robert Crumb

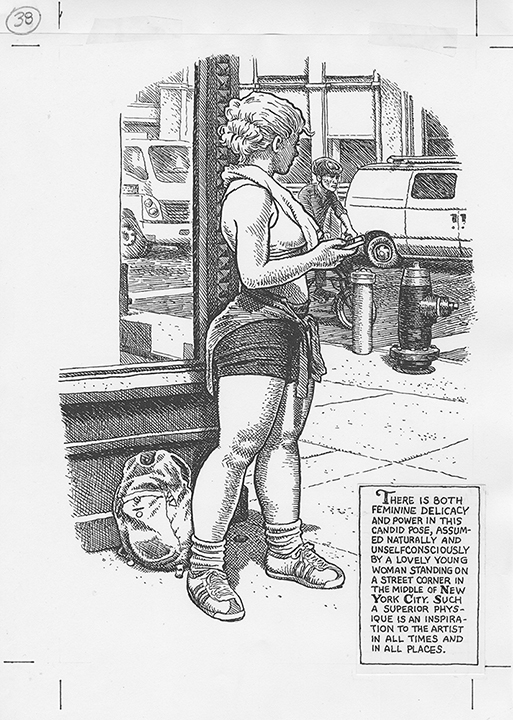

Reste que ce monde des beaux-arts l’a bel et bien adoubé. En France, Robert Crumb est l’un∙e des rares qui ont réussi à passer de la page aux cimaises. Aujourd’hui, les arts graphiques en général inspirent comme jamais les très jeunes artistes : il n’y a qu’à voir la place des mangas chez la génération Z, en particulier d’artistes en plein essor comme Neïla Czermak Ichti ou Ibrahim Meïté Sikely. Or cet élargissement des cultures visuelles doit beaucoup aux pionnier∙ère∙s qui, s’engouffrant dans une ligne ouverte par le pop art, ont rendu poreuses les frontières entre beaux-arts et celui que le créateur de Lucky Luke, Morris, a baptisé le « neuvième art ». En 2012, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris organisait la première rétrospective muséale de Crumb et permettait de mesurer le chemin parcouru. Car dans les années 1970, c’est par les couvertures de magazines que le public hexagonal se familiarisait avec sa célèbre « ligne qui accroche ». La France découvrait alors un univers de matrones trapues flanquées de gringalets binoclards. Depuis, le monde de l’art institutionnel s’est élargi. De plus en plus, la distinction entre les arts nobles et les arts populaires relève du passé. En 2009, La maison rouge mêlait déjà les deux au sein de l’exposition « Vraoum ! ». Une tendance venue pour rester, quantifiable par le nombre d’artistes graphiques représenté∙e∙s par des galeries hexagonales comme Anne Barrault (Jochen Gerner, Roland Topor ou Killoffer), Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Winshluss) ou Catherine Putman (Frédéric Poincelet).

Robert Crumb est resté Robert Crumb, celui qui pourfend les puissant∙e∙s et dézingue le grand capital. Pour autant, il n’ignore pas son rôle de trait d’union. Lucide, il concède : « Moi aussi je tire ma subsistance de l’élite privilégiée. Ironique, hein ? » Lorsqu’on lui demande comment il perçoit l’évolution de son travail depuis cinq décennies, il hasarde : « Je pense qu’on pourrait dire que, comme beaucoup d’autres artistes de bande dessinée contemporaine, j’ai utilisé ce médium populaire et commercial pour faire de l’art, c’est-à-dire pour pratiquer une expression individuelle personnelle. Nous avons transformé la bande dessinée en “beaux-arts”. » L’artiste – dont le travail est collectionné par les plus grands musées du monde – botte en touche lorsqu’on lui demande la recette de son succès : « Je n’ai rien fait pour que ça arrive. Je ne suis pas allé racoler auprès des galeries d’art. »

Je pense qu’on pourrait dire que, comme beaucoup d’autres artistes de bande dessinée contemporaine, j’ai utilisé ce médium populaire et commercial pour faire de l’art, c’est-à-dire pour pratiquer une expression individuelle personnelle.

Robert Crumb

Il en profite aussi pour réaffirmer son attachement inébranlable à la bande dessinée : « J’aime toujours beaucoup le médium. Il y a plein de romans graphiques prétentieux et ennuyeux qui sortent, mais parmi eux, il y a aussi des livres franchement excellents, certains par de très jeunes artistes qui ont encore la vingtaine. » Spontanément, il cite la zurichoise Simone F. Baumann. Et en profite pour ajouter : « Certaines des meilleures bandes dessinées sont aujourd’hui faites par des femmes. » En arrière-plan cependant, la dure réalité du neuvième art perdure. Robert Crumb a beau s’estimer chanceux, il reste solidaire avec les « 99 % des auteur∙e∙s de bandes dessinées d’art » qui ne peuvent espérer vivre de leur travail. Sérieux dès lors qu’il évoque son médium, il lance : « La bande dessinée, c’est un dur labeur avec très peu de récompense. Il faut tout l’amour de l’art pour continuer à en faire. Il n’y a que très peu d’argent à en tirer, peut-être pas du tout, même si le travail est de très bonne qualité. Mais cette dure réalité contribue à garder le médium relativement authentique. » ◼

Article publié dans le cadre d'un partenariat éditorial Art Basel Paris × Centre Pompidou

Première publication à retrouver ici

À lire aussi

Dans l'agenda

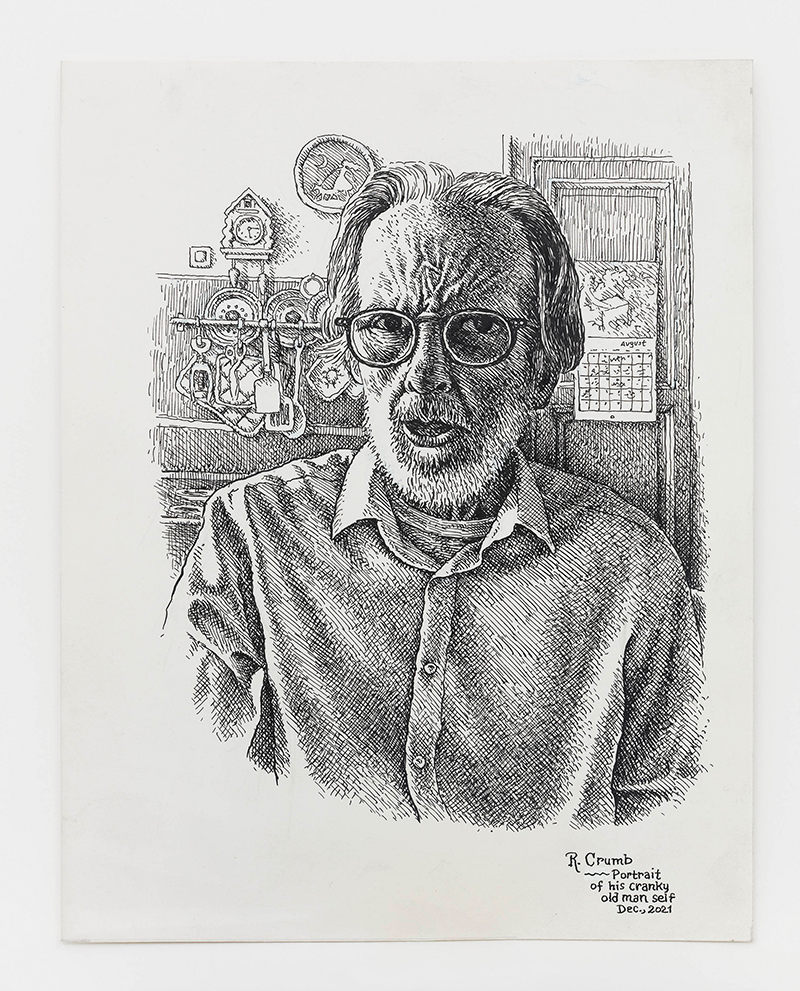

Portrait of His Cranky Old Man Self, 2021 © Robert Crumb, 2021.

Avec l'aimable autorisation de l'artiste, de Paul Morris, et de David Zwirner.