Werner Herzog : « Il y avait en moi quelque chose de sombre. »

« J’appartiens à une génération qui tient un rôle assez particulier dans l’histoire. Des hommes et des femmes connurent avant moi de profonds bouleversements, comme celui lié à la découverte de l’Amérique pour les Européens ou celui du passage de l’artisanat à l’ère industrielle ; mais il s’agissait chaque fois d’une seule et unique mutation d’envergure. Moi, je vis, bien que n’étant pas originaire du monde paysan, comment on fauchait les prés à la main avec des faux, comment on retournait le foin, comment on le chargeait ensuite à l’aide de longues fourches sur des charrettes tirées par des chevaux, avant de le remiser dans le fenil. Des valets de ferme trimaient comme des serfs des temps lointains de la féodalité médiévale. Jusqu’à ce que je découvre une faneuse mécanique, certes toujours tractée par un cheval, mais munie de deux fourches rotatives parallèles qui soulevaient le foin ; puis mon premier tracteur, puis, médusé, ma première machine à traire. C’était le passage à l’agriculture industrielle. Mais bien plus tard encore, je fis l’expérience de l’agriculture pratiquée dans le Middle West américain, là où des armadas de puissantes moissonneuses-batteuses progressent sur d’immenses champs à perte de vue. Personne pour déranger ces monstres, même s’ils étaient encore guidés par des humains. Ils étaient néanmoins déjà connectés numériquement avec, dans chaque cabine, une myriade d’écrans d’ordinateur et une gestion de la trajectoire par GPS permettant de suivre des lignes mathématiquement parfaites. Si le pilotage avait été confié à un conducteur, il aurait forcément abouti à des tracés sinueux aléatoires, contraignant tout le convoi à effectuer des virages improbables. Quant aux semences, elles étaient génétiquement modifiées. Et j’ai observé, il n’y a pas si longtemps, les débuts de l’agriculture robotisée qui se passe de toute présence humaine. Des robots répartissent les semences dans des serres, les arrosent, régulent luminosité et température, récoltent puis emballent la production dans des contenants idoines livrables en l’état aux grandes surfaces qui viennent les récupérer.

J’ai aussi vécu les énormes mutations du monde de la communication depuis une époque archaïque. Je me souviens de l’employé de la mairie de Wüstenrot en Souabe – à quelques heures de route de Munich et de Sachrang – où mon frère et moi avons vécu un an auprès de notre père. Il existait alors là-bas un crieur de rue. Il me semble qu’il n’y a plus de mot en allemand pour désigner cette fonction ; en anglais, le terme « town crier » est toujours usité. Je le revois encore, arpentant les rues de la bourgade en montant vers le Raitelberg et faisant tintinnabuler une cloche pour attirer l’attention. Il s’arrêtait toutes les quatre maisons et criait : « Avis, avis à la population ! » pour annoncer les mesures et les échéances décrétées par les autorités administratives. J’ai connu depuis ma prime enfance la radio et les journaux, même si nous n’avions pas toujours l’électricité ; mais je n’avais jamais vu un film, je n’avais aucune idée de ce qu’était une salle de cinéma. J’en ignorais l’existence, jusqu’au jour où un homme débarqua à Sachrang avec un projecteur mobile dans l’unique salle de classe de l’école pour y présenter deux films qui ne m’impressionnèrent d’ailleurs aucunement. Il n’y avait pas de téléphone public, si bien que je ne passai mon premier appel qu’à l’âge de dix-sept ans. Les téléviseurs ne se répandirent qu’à partir des années soixante, et c’est à Munich, dans la famille du concierge qui vivait à l’étage du dessus, que nous vîmes pour la première fois un journal télévisé ou la retransmission d’un match de football. J’ai vécu l’avènement de l’ère numérique, d’Internet, de la transmission de contenus créés non par des humains mais par des algorithmes. J’ai reçu des courriels rédigés par des robots. Les réseaux sociaux bouleversent profondément les modalités de la communication, même si je n’y ai moi-même pas recours. Jeux vidéo, surveillance, intelligence artificielle, l’histoire n’a jamais connu de changements aussi radicaux et j’ai du mal à imaginer que les futures générations verront une évolution comparable en l’espace d’une existence.

J’ai vécu l’avènement de l’ère numérique, d’Internet, de la transmission de contenus créés non par des humains mais par des algorithmes. J’ai reçu des courriels rédigés par des robots. Les réseaux sociaux bouleversent profondément les modalités de la communication, même si je n’y ai moi-même pas recours.

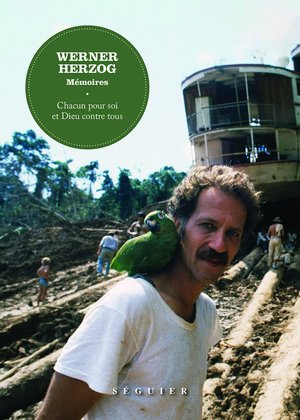

Werner Herzog

Les conditions de vie, durant notre enfance, étaient archaïques. Nous n’avions pas l’eau courante, devions aller dehors à la fontaine en remplir un seau et, en hiver, le gel l’empêchait souvent de couler. Des latrines avec un trou dans une planche étaient accolées à la maison. Mais les panneaux en bois de cette cabane n’étant pas très bien joints, des bourrasques de neige s’engouffraient parfois à l’intérieur en hiver. Dans de tels cas, ma mère posait un seau dans le couloir pour que nous puissions y faire nos besoins. Mais en cas de froid rigoureux, son contenu gelait et formait un bloc solide. Seule la cuisine bénéficiait de la chaleur d’un petit fourneau à bois. La minuscule pièce attenante où nous dormions, mon frère et moi, dans nos lits superposés, ainsi que la chambre de ma mère n’étaient pas chauffées. Nous n’avions pas de matelas. Ma mère ne pouvant en acheter, elle nous avait confectionné des paillasses en remplissant des sacs de toile grossière avec des fougères séchées. Mais les tiges de ces plantes coupées à la faux avaient des pointes acérées à l’endroit où la lame les avait sectionnées en biais. Une fois séchées, ces pointes devenaient aussi dures que des crayons aiguisés qui nous piquaient et nous réveillaient immanquablement lorsque nous changions de position pendant notre sommeil. En peu de temps, la fougère séchée se tassait en formant des espèces de pelotes, et cela ne servait à rien de secouer gaillardement la paillasse, l’ensemble devenait dur comme du béton, si bien que, de toute mon enfance, je n’ai jamais vraiment dormi sur une surface plane. En hiver, il faisait parfois si froid que tout en remontant bien haut les couvertures sur nos têtes, nous dégagions des coins pour respirer, mais le tissu se glaçait instantanément. Notre chambre était si étroite qu’il n’y avait de place que pour une chaise entre les lits et le mur. En haut, juste au-dessous du plafond, était posée une planche où se trouvaient entreposées des pommes dont nous sentions l’odeur. Elles se rabougrissaient en hiver, gelaient, mais étaient toujours comestibles une fois dégelées. [...]

Les conditions de vie, durant notre enfance, étaient archaïques. Nous n’avions pas l’eau courante, devions aller dehors à la fontaine en remplir un seau et, en hiver, le gel l’empêchait souvent de couler. Des latrines avec un trou dans une planche étaient accolées à la maison.

Werner Herzog

Mon frère Till et moi avons donc grandi dans un état d’extrême pauvreté. Mais nous n’en avions pas du tout conscience, sauf peut-être durant les deux ou trois premières années après la guerre. Nous avions toujours faim et ma mère avait du mal à trouver de quoi nous nourrir suffisamment. Nous mangions des salades de feuilles de pissenlit et ma mère faisait du sirop à base de plantain lancéolé et de bourgeons de sapin fraîchement cueillis. Le premier ingrédient était plutôt un médicament pour soigner la toux et les rhumes, le second, un ersatz de sucre. Une fois par semaine, nous pouvions échanger nos tickets de rationnement contre une grosse miche de pain chez le boulanger du village. Ma mère pratiquait une encoche pour chaque jour à venir, mais cela représentait tout juste une tranche par jour et par personne. Quand la faim nous tenaillait trop, ma mère nous accordait un petit bout de la ration du lendemain, dans l’espoir de trouver autre chose à manger dans l’intervalle ; mais nous terminions souvent la miche dès le vendredi, si bien que les samedis et les dimanches étaient difficiles. Le souvenir le plus prégnant que j’aie de ma mère, gravé à jamais dans ma mémoire, est celui d’un moment où mon frère et moi nous étions accrochés à sa jupe en geignant parce que nous avions faim. D’un mouvement terrible, elle se dégagea et se retourna brusquement, nous révélant un visage empreint de colère et de désespoir que je ne lui connaissais pas et que je ne lui reverrais jamais plus. Elle nous dit alors : « Vous savez, les gosses, si je pouvais vous découper un morceau à manger dans mes côtes, je le ferais, mais je ne peux pas. » C’est à partir de ce moment-là que nous apprîmes à ne plus jamais nous plaindre. Depuis, je déteste les jérémiades.

La pauvreté étant omniprésente, elle ne nous semblait pas bizarre, sauf en de rares occasions. À l’école du village, composée d’une classe unique avec les quatre premiers niveaux du primaire, nombre d’enfants étaient dans une situation de détresse extrême, car ils venaient de fermes isolées situées plus haut encore au-dessus de la vallée. L’un d’entre eux, le Hautzen Louis, arrivait toujours en retard, étant obligé, je crois, de travailler avant l’aube dans l’étable familiale. En hiver, il descendait la pente en luge le long d’un chemin creux escarpé, et se présentait couvert de neige des pieds à la tête. Les cours avaient commencé depuis longtemps. Sans dire bonjour, il traînait sa luge encore couverte de glace derrière lui à travers la salle et passait devant notre institutrice, Fräulein Hupfhauer, avec chaque jour la même excuse : « Mademoiselle, je me suis viandé. » Je ne me souviens plus de son visage ; mais un jour, au début de l’été, il conserva sa veste qui sentait l’étable et, alors que l’institutrice lui disait de la quitter vu la chaleur, le Louis fit semblant de ne pas l’avoir entendue. Comme il ne répondait toujours pas à ses injonctions, elle finit par lui taper sur les doigts avec une férule. Je me dois de préciser que notre enseignante était une personne formidable qui, bien que chargée de quatre classes, réussissait à nous transmettre connaissances, enthousiasme, curiosité et confiance en nous. La férule faisait à l’époque partie des outils pédagogiques et cela ne dérangeait personne. Nous ne considérions pas comme extraordinaire de devoir, en cas de mauvaise conduite, nous mettre à genoux sur la marche de l’estrade, voire en équilibre sur une bûche si c’était une grosse bêtise. Le Louis refusait toujours d’enlever sa veste et tous les élèves de la salle, vingt-six garçons et filles âgés de six à dix ans, ne le quittaient plus des yeux. Il se sentit encore plus mal à l’aise et, sans rien dire, se mit à pleurer. Ses sanglots silencieux me serrent le cœur encore aujourd’hui. Le Louis finit par ôter sa veste, découvrant son unique chemise tellement délavée et élimée qu’elle tombait en lambeaux à partir du coude. L’institutrice fondit alors aussi en larmes et lui remit sa veste.

Dans mon enfance, elle avait toujours pensé que je ne mènerais pas une vie banale, jugement que ma mère me confirma souvent lorsque je fus parvenu à l’âge adulte. Pourtant, rien dans mon existence d’enfant ne laissait présager quelque chose d’inhabituel, sauf peut-être dans un sens négatif. J’étais un enfant calme, plutôt secret, aux tendances colériques et, d’une certaine manière, dangereux pour mon entourage.

Werner Herzog

Je n’ai revu Fräulein Hupfauer que récemment, soixante-dix ans plus tard, lors d’une réunion d’anciens élèves de ma classe. Elle portait un autre nom de famille après s’être mariée, mais était veuve désormais. Néanmoins, à plus de quatre-vingt-dix ans, elle restait extrêmement chaleureuse et enthousiasmante. Dans mon enfance, elle avait toujours pensé que je ne mènerais pas une vie banale, jugement que ma mère me confirma souvent lorsque je fus parvenu à l’âge adulte. Pourtant, rien dans mon existence d’enfant ne laissait présager quelque chose d’inhabituel, sauf peut-être dans un sens négatif. J’étais un enfant calme, plutôt secret, aux tendances colériques et, d’une certaine manière, dangereux pour mon entourage. Je pouvais rester des heures à ruminer parce que je voulais comprendre pourquoi, par exemple, 6 multiplié par 5 revenait au même que 5 multiplié par 6. Et de même, pourquoi 11 fois 14 amenait au même résultat que 14 fois 11. Pourquoi ? Les nombres obéissaient à une loi qui me resta longtemps hermétique, jusqu’à ce que je visualise le problème en imaginant un rectangle composé de six rangées de cinq petits cailloux placés les uns à côté des autres, à la suite de quoi, en opérant une rotation d’un quart de tour, le principe devenait tout à coup évident. [...]

Mais revenons à mon enfance. Il y avait en moi quelque chose de sombre. Bien que je ne m’en souvienne pas, je prenais une pierre à la main et tapais avec à plusieurs reprises, causant ainsi bien du souci à ma mère. J’étais replié sur moi-même, silencieux, mais il y avait une rage, quelque chose en moi qui était inquiétant. Je ne réussis à canaliser mes accès de colère qu’à la suite d’une catastrophe familiale. Je devais déjà avoir treize ou quatorze ans et nous vivions désormais à Munich quand je me suis disputé avec mon frère aîné Till. Nous étions et sommes toujours unis par des liens de fraternité indéfectibles, ce qui n’empêchait pas de sacrées bagarres entre nous, où les coups pleuvaient. C’était considéré comme naturel et acceptable. Mais cette fois-là, la dispute – dont j’ai le vague souvenir qu’elle portait sur l’alimentation de notre hamster – fut particulièrement violente, au point que j’en devins fou de rage et que je blessai mon frère avec un couteau. Un premier coup l’atteignit au niveau du canal carpien, car il avait levé la main pour se protéger, et un second à la cuisse. La pièce baignait dans le sang. Je fus alors profondément horrifié par mon propre comportement. Je compris en un instant qu’il fallait que je change, et ce sans tarder, au prix d’une discipline de fer. Cet événement était monstrueux. Je m’étais rendu coupable du pire méfait imaginable, susceptible de faire voler notre famille en éclats. Une inspection soigneuse ayant révélé que les blessures de mon frère n’étaient pas aussi graves que ce que l’on avait redouté, nous résolûmes, lors d’un bref conseil de famille, de ne pas l’emmener à l’hôpital pour le faire soigner, car cela nous aurait sans doute valu une enquête de la police. Nous pansâmes donc les plaies et épongeâmes le sang par terre, en état de choc. Bouleversé par cet événement, je le demeure jusqu’au tréfonds de mon être. Les blessures de Till n’ayant pas été recousues comme il aurait fallu, il en porte toujours les cicatrices bien visibles. Ce drame m’obligea à me maîtriser et à m’autodiscipliner strictement par la suite.

Il y avait en moi quelque chose de sombre. Bien que je ne m’en souvienne pas, je prenais une pierre à la main et tapais avec à plusieurs reprises, causant ainsi bien du souci à ma mère. J’étais replié sur moi-même, silencieux, mais il y avait une rage, quelque chose en moi qui était inquiétant.

Werner Herzog

Aujourd’hui encore, je veille avec rigueur à me contrôler et cela est un trait déterminant de ma personnalité. Mais les rapports entre Till et moi auront à jamais une dimension brute et souvent drôle, avec un côté affectueux, ce qui les rend parfois incompréhensibles pour les personnes extérieures. Il y a quelques années, nous nous sommes retrouvés pour une rencontre familiale sur la côte espagnole, où mon frère vivait alors. Il nous invita à passer une merveilleuse soirée dans un restaurant de poisson, s’assit à côté de moi et me passa le bras autour du cou alors que je consultais le menu. Soudain, il y eut de la fumée et je ressentis un léger picotement dans le dos, jusqu’à ce que je m’aperçoive qu’il avait mis le feu à ma chemise avec un briquet. Je l’enlevai alors très vite devant les convives consternés, mais lui et moi rîmes à gorge déployée de cette farce que personne d’autre ne pouvait comprendre. Quelqu’un me prêta un tee-shirt pour finir la soirée et je traitai la rougeur de ma peau avec du prosecco. » ◼

* Éditions Séguier, traduction de l'allemand Josie Mély

À lire aussi

Dans l'agenda

Portrait de Werner Herzog

Photo © Lena Herzog