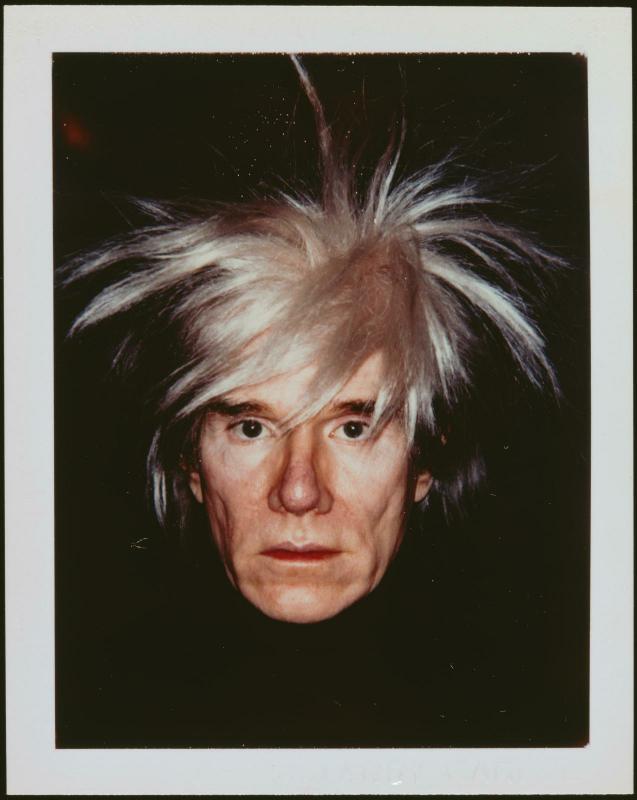

Focus sur... « Ten Lizes » d'Andy Warhol

Après une dizaine d’années de carrière dans la publicité couronnées par le succès, Andy Warhol (de son vrai nom Andrew Warhola) devient pleinement artiste en 1960 avec des peintures réalisées à partir de bandes dessinées. En quatre ou cinq années d’une intense et époustouflante production, il va non seulement devenir la figure emblématique du Pop art, mais, bien plus, grâce à une stupéfiante compréhension des tendances structurantes de l’époque, s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants du 20e siècle. La grande peinture Ten Lizes appartient à cette période des débuts où Andy Warhol énonce les axiomes de son art – et d’une large part de celui des décennies à venir.

Je peins de cette manière parce que je veux être une machine, et je sens que tout ce que je fais, je le fais comme une machine, et c'est cela que je désire.

Andy Warhol

Cette surface picturale que le haut modernisme américain voulait essentiellement préoccupée par elle-même affiche désormais une icône de l’industrie du spectacle, Elizabeth Taylor, qui connaissait alors de sérieux problèmes de santé après avoir incarné Cléopâtre dans le film éponyme (et controversé) de Joseph L. Mankiewicz (1963, ndlr). Par ses dimensions, le tableau prend d’ailleurs l’allure d’un écran de cinéma. Toutefois, c’est un cliché pris pour la promotion de Soudain, l’été dernier (1959), du même Mankiewicz, que Warhol utilise ici.

Anticipant la non-composition et la sérialité minimalistes, l’œuvre de Warhol se veut également une allégorie d’un monde dominé par la prolifération des images.

Trois images de Liz Taylor seront au total employées par l’artiste : celle de Ten Lizes, une autre de l’actrice en Cléopâtre et une troisième tirée de National Velvet de 1944, que celle-ci tourna enfant. La tension entre l’identité et la différence des images fait beaucoup pour la réussite de Ten Lizes. Le procédé de reproduction mécanique d’une image, que l’artiste s’est contenté de choisir, témoigne du principe d’indifférence qui gouverne l’esthétique warholienne : moins l’artiste est actif et meilleur sera le résultat. Anticipant la non-composition et la sérialité minimalistes, l’œuvre de Warhol se veut également une allégorie d’un monde dominé par la prolifération des images. ◼

Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007

À lire aussi

Dans l'agenda

Andy Warhol, Ten Lizes (1963)

Encre sérigraphique et peinture à la bombe sur toile, 201 x 564,5 cm

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Adagp, Paris

© Centre Pompidou