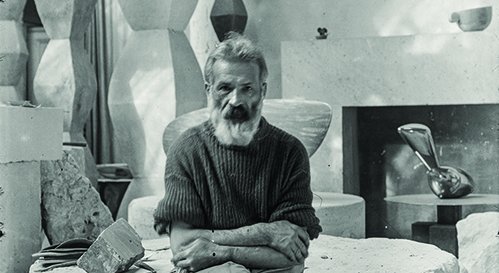

Dans la discothèque de Constantin Brancusi

« Et l’hiver passa ainsi, à écouter de la musique. » C’est la manière dont Peggy Guggenheim décrivait les longs moments passés dans l’atelier avec Brancusi lorsque, dans les années 1950, elle cherchait à lui acheter un Oiseau dans l’espace. On pouvait écouter de la musique orientale, se souvenait-elle encore, assis sur un tronc d’arbre dans la pièce adjacente à l’atelier, précisant que le gramophone avait été fabriqué par Brancusi lui-même. Brancusi possédait la discothèque d’un amateur éclairé, comptant environ deux cents disques 78 tours qu’il pouvait commander à des disquaires à Londres ou à Berlin. On y trouve peu de musique classique (il détestait Wagner, appréciait peu Beethoven « trop dramatique » à son goût, trouvait en revanche Mozart aimable et comparait Bach à « un lion marchant dans le désert »), beaucoup de jazz afro-américain (dès les années 1930, il collectionne les disques de Duke Ellington, Louis Armstrong ou Cab Calloway) et de musique ethnique – africaine, indienne, indonésienne, amérindienne, caraïbe… – où s’affirme un refus de l’ethnocentrisme occidental qui fait écho aux influences plastiques qui traversent sa sculpture.

Brancusi possédait la discothèque d’un amateur éclairé, comptant environ deux cents disques 78 tours qu’il pouvait commander à des disquaires à Londres ou à Berlin.

Le penchant de Brancusi pour la musique, selon une série d’anecdotes maintes fois rapportées, remonterait à son enfance : en 1894, alors qu’il l’écoutait jouer, apprenant que Brancusi alors âgé de 18 ans s’était fabriqué lui-même son violon avec des matériaux de récupération, le client d’un café de Craiova l’aurait fait entrer à l’École des arts et métiers de la ville ; parti pour Paris à pied, c’est en jouant de la flûte qu’il y serait entré le 14 juillet 1904 ; afin d’y gagner sa vie, il se serait fait chantre à l’église orthodoxe roumaine ; il aurait annoté dans la marge un antiphonaire orthodoxe : ne sachant pas lire les notes, il aurait inventé des signes spéciaux pour la déchiffrer… Son atelier était fréquenté par les musiciens : on pouvait y croiser le compositeur Marcel Mihalovici et sa femme la pianiste Monique Haas, Erik Satie, Darius Milhaud…

Outre des instruments de musique et plusieurs gramophones, on y trouvait une radio installée au milieu des sculptures, « mais une radio déboîtée, la carcasse des lampes et des fils dehors. Brancusi en avait sorti le haut-parleur et l’avait installé contre une dalle percée au milieu, exprès pour servir d’écran ». Man Ray précise dans ses mémoires qu’« il dressa le tout dans un coin, comme une statue. Le son produit était d’une netteté cristalline », c’est-à-dire qu’il prenait une consistance minérale. Et si la radio, modifiée et installée, prenait valeur de sculpture, les sculptures à leur tour revêtaient une dimension sonore.

L’atelier était aussi un auditorium : c’est ainsi que la Léda, « tournant sans arrêt, lente, sur son socle », était installée sur un disque de métal animé, comme un 78 tours, d’un mouvement circulaire par un moteur de gramophone. De même, la découpe du Coq, sans référence cette fois à la technologie de l’enregistrement, peut renvoyer analogiquement à l’image stylisée de sa crête mais aussi, à la manière d’une onomatopée visuelle, à la représentation de son cri. Les volumes rhomboïdes des colonnes qui se multiplient dans l’atelier font vibrer l’espace – la vibration étant un concept autant visuel que sonore (l’atelier est aussi un auditorium) – György Ligeti s’en souviendra lorsqu’il donne pour titre Colonne sans fin(Coloana infinită) à une de ses études pour piano, la quatorzième, qu’il considérait comme « une traduction de la plastique en musique ». ◼

Texte extrait du catalogue de l'exposition « Brancusi », éditions du Centre Pompidou.

À lire aussi

Dans l'agenda

Disque vinyle issu de la collection de Constantin Brancusi

© Centre Pompidou, Paris, Bibliothèque Kandinsky, Fonds Brancusi.

Photo DR

![Haut-parleur, [1930] Pierre (calcaire), plâtre, carton, 57 x 56 x 11 cm Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris, Legs Constantin Brancusi, 1957, AM 4002-141 (1)](/_elastic_filemount/media/picture/c2/8a/c28a9fbb1dd04877bfc5109f6b3d9366/thumb_large.jpg)