Raphaël Zarka ou l'art de l'ellipse

Posée en plein cœur de la Piazza, Cycloïd Piazza est une sculpture toute en courbes et en arcs de cercles, que les skaters, glissant d'une rampe à l'autre, se font une joie de rider. La genèse de cette œuvre — conçue avec la collaboration de Jean-Benoît Vétillard — et de toutes celles qui l'ont précédée a suivi une trajectoire comparable, faite d'élans, de courbes, d'allers-retours autour de motifs et de formes géométriques. La sculpture n'est pas un objet inerte, qui se suffit à lui-même. Ses formes induisent le mouvement de celui qui se risquerait à la skater, mais aussi celui du soleil et même celui de l'histoire de l'art. Toute l'œuvre de Raphaël Zarka étire ainsi la définition de la sculpture, tire sur ses contours, les rend élastiques en combinant allègrement sport et géométrie, lois de la mécanique et histoire culturelle tout en cultivant un sens déroutant du mystère et de l'enquête.

Toute l'œuvre de Raphaël Zarka étire ainsi la définition de la sculpture, tire sur ses contours, les rend élastiques en combinant allègrement sport et géométrie, lois de la mécanique et histoire culturelle tout en cultivant un sens déroutant du mystère et de l'enquête.

La planche à roulettes, Raphaël Zarka (né en 1977) l'a pratiquée assidûment dans son adolescence. Mais il reconnaît qu'il s'en est trouvé bien embarrassé une fois étudiant en arts plastiques, à Nîmes : « Alors que beaucoup d'artistes à l'époque faisaient œuvre avec la culture du skate, c'est comme si, moi, je n'assumais pas et je me demandais si je n'avais pas perdu ma jeunesse avec ça. » À la fin des années 1990, le skate et les skaters, cette appréhension cool de la rue et de l'espace public, la palette et les motifs pop des planches déboulent sur les cimaises et le grand écran, où Kids, le film de Larry Clark, devient culte. Mais cette veine iconographique ne correspond pas à Zarka, venu à l'art par goût du dessin et à la géométrie presque par nécessité. Il avoue en effet sans ambages : « Je ne sais pas dessiner. La géométrie s'est donc imposée. C'est plus facile pour moi. Il n'y a pas d'habileté particulière à avoir, ni d'affects à transmettre. » Cependant, il aime surtout la géométrie et ses formes « quand elles prennent une dimension physique. Un peu comme chez Carl Andre quand tu peux marcher dessus ou même chez Richard Serra, quand il lance du plomb chauffé dans les angles des murs ». Alors que faire de cette double aspiration pour la géométrie et pour le skate ? Ça prendra du temps à se décanter dans l'esprit du jeune artiste, pour l'heure encore perplexe.

Je ne sais pas dessiner. La géométrie s'est donc imposée. C'est plus facile pour moi. Il n'y a pas d'habileté particulière à avoir, ni d'affects à transmettre.

Raphaël Zarka

En 2001, il se lance dans une série de photographies d'objets, de constructions, d'architectures, inachevés ou ne servant plus à rien, qu'il trouve dans la nature par hasard. Les Formes du repos incluent un monorail, des segments de canalisation, des skateparks abandonnés, des pans d'escaliers en colimaçons, une dalle en béton, qui deviennent des « sculptures involontaires », des formes géométriques au repos, en attente d'une affectation, d'une raison d'être et un répertoire de formes plus ou moins alambiquées, mystérieuses, obscures et cryptées. L'une notamment, photographiée à Sète, sur une plage, intrigue l'artiste. C'est celle d'un rhombicuboctaèdre, un polyèdre semi-régulier à vingt-six faces. L'artiste la garde en tête et y reviendra plus tard.

En attendant, pour le skate, il a trouvé une manière de l'aborder : « J'ai choisi d'en passer par le livre. Dans La Conjonction interdite. Notes sur le skateboard (2003), il s'agissait de penser le skate avec les outils de l'histoire de l'art, dans la veine des cultural studies anglo-saxonnes, à la manière d'un Greil Marcus quand il écrit sur l'histoire du rock. » Encouragé par la publication d'extraits dans la revue Trouble, Zarka continue cette recherche et d'autres livres suivent. Dont Riding Modern Art (paru en 2017 aux éditions B42, après avoir d'abord pris la forme d'un court film et de photographies, montrés à la Biennale de Lyon en 2007), collections d'images de skaters faisant des sculptures dans l'espace public des rampes à pratiquer. Soit une manière insolite autant que pertinente d'aborder l'art, non plus par des critères esthétiques mais des critères dynamiques. « Les skateurs ne font en somme, explique Zarka, que rendre effective l’idée de mouvement délibérément mise en œuvre par les artistes. »

Les skateurs ne font, en somme, que rendre effective l’idée de mouvement délibérément mise en œuvre par les artistes.

Raphaël Zarka

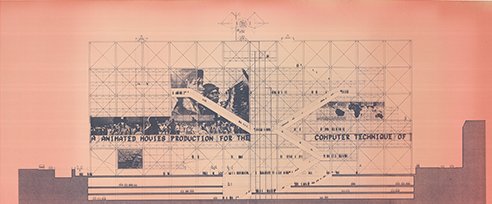

Ce que le skate fait à (ou de) l'art ? La proposition est réversible. Ce que l'art (ou plutôt la science et l'histoire des sciences) peuvent faire au skate est un autre terrain de jeu de l'artiste. Découvrant dans des musées une série d'appareils ou de maquettes d'objets visant à illustrer les lois de la physique ou de la mécanique, Zarka entreprend de se servir de ces courbes pour enrichir ou pervertir l'architecture traditionnelle du skatepark, qui ne se fie jamais qu'à un type de courbe, l'arc-de-cercle. Or, il y en a d'autres, l'ellipse, la courbe tautochrone, ou la cycloïde, qui est la plus rapide. On les retrouve dans la Cycloïd Piazza, ultime version en date d'une sculpture pentue, publique et skatable (après une première ébauche en 2011 à New York et une autre à Toulouse en 2018).

Entre-temps, le fameux polyèdre découvert sur la plage de Sète a continué à faire son chemin dans l'esprit de Zarka. Qui a fini par dénicher son auteur, un maçon du Languedoc à qui on avait commandé une structure pouvant faire office de récif artificiel. De fil en aiguille, il déniche aussi mille et une occurrences de cette forme géométrique dans l'histoire de l'art et des sciences : Archimède en passe pour l'inventeur, et le mathématicien de la Renaissance Luca Pacioli, l’un des vulgarisateurs (il rédige un traité sur le nombre d'or, illustré par Léonard de Vinci). La piste du « rhombi » est inépuisable et les occurrences, architecturales, picturales, sculpturales alimentent un Catalogue raisonné des rhombicuboctaèdres, que Zarka décline en posters, en affiches et diaporamas. Et si la collecte est toujours en cours, il avoue que le filon s'épuise, et surtout qu'il a ouvert une autre veine. Le rhombi est en effet une des formes particulièrement utilisées dans certains types de cadrans solaires, pas ceux qu'on connaît le plus (les plats), mais ceux qui furent en vogue à partir du 17e siècle, en Italie, en Angleterre ainsi qu'en Écosse. Ils ressemblent à des totems abstraits, portant sur toutes leurs faces des formes géométriques en relief. Au creux de leurs courbes, les rayons du soleil impriment leur dessin et donc l'heure.

Zarka retrouve ses lubies dans ces « sculptures proto-cubistes, fonctionnelles, anonymes, ornant les jardins du nord de l'Angleterre – où les fontaines étaient peu recommandées puisqu'il y faisait froid ». La géométrie (et l'art) y est utile en même temps que liée au mouvement, non pas des corps cette fois-ci mais du soleil, du temps qui passe. C'est la source d'un nouveau corpus d'œuvres, des « sculptures gnomoniques » (l'adjectif qualifiant ce qui a trait au cadran solaire), en même temps que d'un projet de thèse recherche-création que mène désormais l'artiste à l'université de Rouen.

Le travail de Zarka s'infléchit aussi en suivant une autre courbe ou plutôt une autre occurrence de la courbe. C'est celle dont s'enivrent les cheminées Tudor, qui en Angleterre au 17e siècle, poussent, en grappes fastueuses, sur les toits des riches demeures et palais aristocratiques. Retrouvant là ces ellipses adorées, Zarka s'en inspire pour répondre, cette année, à une commande visant à valoriser le patrimoine industriel, à Trélazé, en Maine-et-Loire. Sur le site d'une ancienne usine d'allumettes, il s'appuie sur la présence d'une cheminée en briques pour lui ramener son ancienne voisine, plus haute mais aujourd'hui détruite. Mais, comme il l'explique, il en fait une « sculpture monumentale invisible en quelque sorte ». Parce que si l'extérieur présente une sobriété toute industrielle, l'intérieur creux et pénétrable de la cheminée est structuré et décoré de lignes courbes à la manière d'une cheminée Tudor. « Que j'ai donc retournée comme une chaussette pour réaliser une sculpture ornementale discrète », au décorum caché dans ses entrailles.

Enfin, il est un projet au long cours qui met en perspective l'ensemble de ces formes qui hantent l'artiste. En 1997, alors qu'il est étudiant à la Winchester School of Art, non loin de Londres, avant de finir son cursus aux Beaux-Arts de Paris, en 2002, il fait la connaissance de Christian Hidaka, un peintre adepte, comme lui, de la perspective parallèle, « une construction mathématique de l'image peinte mais qui se débarrasse de l'illusionnisme », justifie Zarka. Depuis leur rencontre, les deux amis ont échafaudé en commun six expositions (dont la dernière cette année, à Lille) et à chaque fois est tendue au spectateur l'image désuète, mais nette, d'un monde semblant dater de la Renaissance, où les toiles et les peintures murales de Hidaka peuvent inclure les sculptures de Zarka ou leur offrir un arrière-plan vertigineux. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Portrait de l'artiste Raphaël Zarka, 2024

Photo © Nacása & Partners Inc. / Fondation d'entreprise Hermès

© Adagp, Paris 2024