Mille revues critiques pour une pensée anticoloniale

La salle Focus du Centre Pompidou est un lieu stratégique : depuis son seuil, s’ouvre en oblique une large perspective sur les collections modernes du Musée, qu’elle invite en quelque sorte à regarder autrement. Or c’est bien une remise en perspective de la modernité que propose l’exposition « Sismographie des luttes ». Issue du programme de recherche Art global et périodiques culturels inauguré en 2015 à l’Institut national d’histoire de l’art (Inha), augmentée de documents exceptionnels provenant des fonds de la bibliothèque Kandinsky, cette installation audiovisuelle permet de découvrir un immense corpus : celui des revues critiques et culturelles produites en dehors de l’Europe, ou en situation diasporique, aux 19e et 20e siècle. Les subalternes peuvent-ils parler ?, s'interrogeait la philosophe indienne Gayatri Spivak dans son essai devenu célèbre – l’exposition lui répond qu’ils ont pu deux siècles durant, et malgré le joug colonial, penser, écrire, se réunir autour de publications d’une extraordinaire inventivité graphique pour affirmer leur exigence d’émancipation.

Découvrez le portail mondial des revues, développé par l'Inha, qui a donné lieu à cette exposition.

Objets collectifs par excellence, les revues invitent au croisement des points de vue : pour explorer ce continent de textes et la manière dont ils transforment notre regard sur l’histoire et le présent, conversation avec la conceptrice du projet, l’écrivaine et historienne d’art Zahia Rahmani (lauréate 2020 de l'Albertine Book Prize pour « Musulman » (Roman)), et avec le philosophe Norman Ajari, professeur de philosophie à l’université de Villanova (États-Unis) et auteur de La Dignité ou la mort : éthique et politique de la race.

Mathieu Potte-Bonneville – L’exposition « Sismographie des luttes » est sous-titrée « vers une histoire globale des revues critiques et culturelles ». Pourquoi avoir tracé ainsi les contours de votre objet ?

Zahia Rahmani – Au point de départ de cette recherche, il y a une interrogation sur les limites de ce que l’on nomme « art ». À s’en tenir à cette catégorie et à ses usages académiques, il est clair qu’elle renvoie aux productions issues de territoires très faciles à désigner, autrement dit du monde occidental. Comment alors étudier la dynamique critique en dehors de ces espaces ? Une première balise a été pour moi le travail de Rasheed Araeen dans la revue Third Text, avec qui nous avons construit une journée d’études en 2006, réunissant au siège de la revue à Londres un monde cosmopolite qui, à mes yeux, était totalement absent en France, avec beaucoup d’auteurs non traduits en français et qui relevaient du champ postcolonial. Une autre étape importante fut la journée organisée autour d’Édouard Glissant avec Alain Ménil et Patricia Falguières à l’Institut national d’histoire de l’art en 2007. Si l’on remonte aux sources du travail littéraire de Glissant, on s’aperçoit que l’apport des revues et de l’écriture fragmentaire joue un rôle décisif ; une revue, c’est aussi un groupe humain, qui se retrouve autour d’un support dans lequel peuvent s’exercer des modalités d’écriture très diverses. Cette journée marqua aussi la rencontre avec l’historienne d’art Anne Lafont, qui est devenue une amie et une collègue très proche. Arrivant à l‘Inha, elle y a mené un travail essentiel sur les cent revues d’art de langue française à travers un panorama historique de presque deux siècles, mais montrant aussi comment, dès lors que l’on traite de revues d’art au sens strict, on retrouve des publications émanant toutes du territoire européen ou relevant de la culture occidentale. Des pans entiers de l’humanité se trouvaient de fait absents de ce corpus.

Une revue, c’est aussi un groupe humain, qui se retrouve autour d’un support dans lequel peuvent s’exercer des modalités d’écriture très diverses.

Zahia Rahmani

Je me suis dit alors qu’il suffirait peut-être de décaler la terminologie, et de parler plutôt de revue critique et culturelle ; autrement dit de passer d’un terme, l’art, dont on sait combien il a été investi par les nationalismes du 19e siècle, à une terminologie plus proche de celle des peuples qui ont tenté de s’émanciper d’un modèle colonial dans lequel l’humanité entière s’est retrouvée tout au long d’un processus qui a duré plus de quatre siècles. Nous avons réuni durant deux ans, autour de journées d’études et un colloque international, une quarantaine de chercheurs venant de différents endroits du monde, tous spécialistes des revues critiques et culturelles non européennes. Nous avions dans le même temps engagé un processus de recensement auprès de différents établissements, bibliothèques et centres de recherche en France et à l’étranger. J’avais des certitudes quant à l’existence de corpus conséquents. Mais pas une telle quantité. Il a été nécessaire de se limiter à un nombre. Celui de mille revues.

Mathieu Potte-Bonneville – À quoi ces revues se laissent-elles reconnaître ?

Zahia Rahmani – Sans doute au fait qu’elles contiennent une déclaration, un statement qui pose leur ambition critique et culturelle. De là le choix de faire débuter le corpus à 1817, avec la publication en Haïti de L’Abeille haytienne, aujourd’hui entièrement numérisée et accessible gratuitement à la Bibliothèque nationale de France. Mais il faut aussi souligner qu’on a affaire à des objets qui ont été produits de manière manuelle et précaire, avec une fabrication qui fait intervenir le collage, le dessin, dans des conditions techniques et politiques très spécifiques – en situation de colonisés, d’abord dans la langue du colonisateur puis dans leur propre langue pour un certain nombre de communautés. C’est pourquoi ce corpus de mille publications, qui ébranle la manière dont l’histoire des revues a été écrite, est en même temps lacunaire : ce qui nous a été restitué est ce qu’il a été possible de sauver. Une grande partie de ce qui a été produit au 19e siècle a disparu.

Norman Ajari – Cette manière d’exposer, de donner à connaître et à lire cet ensemble de revues est un travail d’une importance considérable, y compris dans ma discipline. Si certaines revues sont relativement connues, comme par exemple l’organe de presse du Black Panther Party, par contre, je ne connaissais pas L’Abeille haytienne. Je suis impatient de pouvoir la lire et d’apprendre de cette archive intellectuelle et théorique dont nous avons été privés. Montrer l’existence de ces revues et la prouesse que constitue leur élaboration est une première étape. Toutefois, en tant que chercheur et philosophe, l’étape suivante sera de lire et voir quels ont été les contenus intellectuels, théoriques, les spécificités de création intellectuelle qui se sont retrouvés dans ces documents. En effet, nous sommes aujourd’hui dans une situation où virtuellement à l’université et dans les espaces culturels, ces idées et pensées n’existent pas. Tout se passe comme si la pensée haïtienne n’existait pas, quand bien même elle serait exposée en langue française : certaines personnes connaissent un peu Anténor Firmin, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Or, il me semble que la tradition de la pensée noire est une tendance forte de cette exposition où, d’une part, les Amériques noires, d’autre part, le continent africain – notamment l’Afrique subsaharienne – occupent une place conséquente. L’histoire intellectuelle des mondes noirs a été un peu forclose ; il nous appartient de la redécouvrir.

Dans ce corpus, se trouvent réunies des publications qui constituent des outils parfois assez différents. Il faut mesurer que The Negro World de Marcus Garvey était l’organe de presse de l’UNIA, une organisation politique d’une importance considérable au début du 20e siècle revendiquant jusqu’à six millions de membres, des personnes noires qui se reconnaissaient dans le projet d’unification du continent africain. Cet organe de presse occupait une place intéressante qui était celle d’une courroie de transmission entre des millions de membres. Ce n’était pas rien à cette époque-là, au sortir de l’esclavage et de la déshumanisation. Le principe même de cet organe de presse était de produire une humanisation et une connaissance commune afin que les africains et afro-descendants qui lisaient le journal se connaissent eux-mêmes. Le but était de leur donner une voix propre. Dans les Amériques noires, ce modèle a eu une certaine influence : par exemple, si l’idéologie des Black Panthers était marxiste, léniniste, maoïste, etc., leurs méthodes politiques sont celles du nationalisme noir, et la production intellectuelle au travers de revues et d’organes de presse y joue un rôle très important dans la structuration du mouvement.

Je suis heureux qu’à travers l’angle à la fois spécifique et d’une pertinence considérable qu’est la revue, nous redonnions de la légitimité à l’histoire vaste et longue du nationalisme noir, entre autres mouvements, formes de nationalismes et radicalismes anticoloniaux incarnés par ces revues.

Norman Ajari

Il est très beau de donner à nouveau à voir et à connaître cette archive émouvante, intéressante et politiquement pertinente. Nous sommes dans une période historique où le nationalisme noir n’a quasiment aucune place dans l’enseignement, où il a déserté le terrain des objets théoriques, historiques et philosophiques légitimes. Je suis heureux qu’à travers l’angle à la fois spécifique et d’une pertinence considérable qu’est la revue, nous redonnions de la légitimité à l’histoire vaste et longue du nationalisme noir, entre autres mouvements, formes de nationalismes et radicalismes anticoloniaux incarnés par ces revues.

L’esclavage au cœur de l’histoire

Mathieu Potte-Bonneville –L'expression d’« histoire globale » suggère que les revues concernées viennent de tous les horizons. Or, si l’exposition passe en effet par des lieux très divers (on y croise des revues japonaises, cheyennes ou inuites), les revues noires y occupent une place très particulière : les revues africaines, panafricaines et afro-descendantes sont véritablement au cœur du dispositif. Comment comprendre cette position centrale ?

Zahia Rahmani – En toute honnêteté, je ne me suis pas dit qu’il fallait à tout prix faire valoir la question noire dans ces travaux : celle-ci s’est imposée au fur et à mesure de l’établissement du corpus, dès lors que nous cherchions des revues porteuses d’une ambition émancipatrice. Étonnamment, sur un corpus de mille revues, six cent concernent la question africaine, américaine, afro-américaine et caribéenne. Du point de vue de la pensée, ce que nous devons à ceux qui ont affronté l’expérience de l’esclavage est énorme : tout est parti d’un groupe humain dépossédé de son territoire, de sa dignité, arraché à sa famille et qui doit repenser le politique. C’est un moment de l’histoire de l’humanité, cinq siècles d’esclavage, et les expériences politiques vécues par ces hommes et femmes ont, selon moi, vectorisé toute la pensée de l’émancipation européenne. Les revues sont constamment traversées par ce qu’ont vécu sur la durée ces communautés implosées. Cela est très puissant, y compris dans des revues du 19e siècle, ou comme dans ce beau recueil trouvé en Colombie et intitulé, Je demande ma liberté, où des femmes esclaves font un procès car elles considèrent que leur dignité a été atteinte. Il est clair qu’une grande partie de ce que nous nommons « émancipation » aujourd’hui et hier, nous le devons aux conditions de luttes et de survie de ces personnes. C’est une vérité à laquelle l’exposition tente de rendre le public sensible, en opposant à la masse des anthologies consacrées aux revues, et dans lesquelles ces voix ne sont jamais présentes, la masse de ce corpus où les revues produites par les Maori ou les aborigènes d’Australie au 19e siècle convergent avec celles des afro-descendants ou des Africains au début du 20e siècle. Et il faut ajouter que ces textes sont encore aujourd’hui assez révolutionnaires concernant la question de l’émancipation, qu’elle soit politique ou sexuelle, la conception de la famille et de la communauté.

L’importance de la figure de l’esclave affranchi et de la diaspora noire est en effet fondamentale, si l’on veut comprendre la constitution de l’idéal politique de la modernité.

Norman Ajari

Norman Ajari – L’importance de la figure de l’esclave affranchi et de la diaspora noire est en effet fondamentale, si l’on veut comprendre la constitution de l’idéal politique de la modernité. Il est important de se rendre compte que la notion de liberté dont on fait souvent usage n’est pas inconditionnée. Dans l’histoire des civilisations, l’esclavage a toujours été une condition de la liberté : il rendait concrètement possible le temps libre pour le citoyen ou la noblesse dans la Grèce ancienne, l’Empire romain, l’Empire ottoman, etc. Assigner le temps contraint, celui du travail, à certains groupes de la population permet de libérer du temps pour l’exercice de la réflexion, diplomatique ou de l’action politique. Rousseau l’avait bien compris, lorsqu’il écrit au début du Contrat social : « L’homme est né libre et partout il est dans les fers. » Il ne parle bien sûr pas des vrais esclaves, ceux du Code noir, mais la métaphore de l’esclavage lui vient naturellement sous la plume car c’est d’une certaine façon la grammaire de la liberté politique qui s’impose presque inconsciemment. Pour autant, cela demeure chez lui une métaphore, qui lui sert à contester l’absolutisme politique de la monarchie ; paradoxalement, l’esclavage réellement existant, celui qui touche les populations noires demeure hors-champ. De même, l’esclave sera utilisé dans le discours féministe pour désigner la position contrainte des femmes : aux 18e et 19e siècles, le noir est un vivier de métaphores pour contester l’absolutisme et la place amoindrie des femmes blanches, mais l’esclave pensé pour lui-même est une denrée rare. Or dans le même temps, on a oublié qu’ils ont considérablement pensé et théorisé leurs propres positions, et cette humanité qui était déniée par le statu quo intellectuel et politique dans lequel ils se trouvaient. Il faut mesurer la manière dont la notion même de liberté s’est reconstruite dans la pensée noire au 19e siècle, notamment au travers des récits d’esclavage écrits par des esclaves affranchis comme Ottobah Cugoano, qui constituaient de véritables traités philosophiques, théologiques et politiques et demandaient l’abolition de l’esclavage. La redécouverte de ces revues nous permettra de le voir en pleine lumière, de mieux comprendre la teneur de cette contestation fondamentale de la déshumanisation subie par les noirs.

J’ai été stupéfaite par la manière dont des hommes et des femmes ont continué à essayer de produire de la pensée émancipatrice en vivant dans de telles conditions, en affrontant un tel racisme et une telle violence.

Zahia Rahmani

Zahia Rahmani – De façon générale, j’ai été stupéfaite par la manière dont des hommes et des femmes ont continué à essayer de produire de la pensée émancipatrice en vivant dans de telles conditions, en affrontant un tel racisme et une telle violence. Prenons l’exemple des aborigènes et des Maoris : au 19e siècle, ces personnes ne relevaient pas de la race humaine. Ils ont dû apprendre la langue du colonisateur, faire avec ses concepts et s’approprier tout un pan de savoir afin de pouvoir se défendre. Quand on songe aux conditions de scolarisation de ces communautés à l’époque, la façon dont des communautés de femmes et d’hommes ont dû s’approprier le langage et les concepts de ceux qui les ont assujettis est extraordinaire. J’ai été sidérée de découvrir ces documents en langue anglaise et de constater la pertinence, la force, l’élégance de la demande face à l’indignité de ceux d’en face.

Mathieu Potte-Bonneville –La démarche de cette exposition complique en quelque sorte le partage traditionnel entre enjeux intellectuels et enjeux esthétiques : d’un côté, elle fait le choix d’exposer au cœur des collections du Musée national d’art moderne des objets inattendus : des textes, des archives, avec ce que cela peut avoir de sévère. Réciproquement, elle permet aussi de découvrir l’extraordinaire inventivité plastique et graphique de ces revues, pourtant produites dans des conditions précaires…

Zahia Rahmani – Il faut insister sur cette fragilité. Il y a actuellement une course contre la montre pour sauver ces revues, dont certaines sont très précaires. Il s’agit de bouts de papier, surtout celles qui datent des années 1827, 1828, 1829 jusqu’à 1850. Ces documents sont de la poussière. Il faut sauver ces revues car elles tracent un devenir, disent d’où viennent le temps présent et la violence. Il faut aussi les soustraire à la marchandisation, pour en permettre le libre accès : aujourd’hui, une revue comme Transition a été achetée par Harvard et le portail JSTOR, dont l’abonnement est très coûteux. La base de données que nous avons constituée, au contraire, est gratuite et contient plus de six cents revues numérisées. Sur la question de la gratuité d’accès aux recueils numérisés, notre démarche s’adosse aussi à une convention internationale, elle adopte la politique commune de libre accès des bibliothèques : c’est une garantie que ces revues puissent revenir à leurs destinataires, à quiconque se reconnaît comme tel.

Des corps-objets aux mots qui objectent

Norman Ajari – À mes yeux, le fait que l’exposition soit centrée sur la thématique des revues constitue une avancée gigantesque par rapport à la manière dont a été traitée jusqu’à présent l’esthétique des colonisés, noire en particulier. La question de la représentation des œuvres noires et du corps noir est menacée depuis les débuts de l’esclavage par ce que nous appelons dans la théorie critique noire contemporaine la « fongibilité ». Cette notion empruntée à l’économie désigne le statut d’un certain nombre de marchandises qui ne sont pas uniques, mais jetables et remplaçables par d’autres marchandises de même qualité. Historiquement, le corps de l’esclave « nègre » a été défini comme fongible. Il pouvait servir de garantie pour des prêts financiers dans le sud des États-Unis. Il était plus facile de donner un esclave que du terrain, par exemple. Les corps des esclaves étaient prêtables, échangeables et remplaçables. Il était possible de les remplacer et de les quantifier, d’en établir les prix, etc. Ces corps étaient « des marchandises qui parlent » selon une formule de Marx. Or cette fongibilité noire a une conséquence esthétique. Par exemple, le marché aux esclaves est une esthétique, solidaire de la mise en place de la société de consommation. Contrairement à l’endroit horrible décrit dans les films contemporains, ce lieu réservé aux hommes met en scène une érotique des corps tant masculins que féminins : parce que les corps des esclaves devaient être beaux et désirables pour être achetés, on leur mettait de beaux habits, on les enduisait d’huile ou de nitrate d’argent, on faisait en sorte qu’ils jouent aux cartes, qu’ils courent pour montrer la tonicité de leurs muscles, etc. À mon avis, la désirabilité du « nègre » est en général une pièce fondamentale de l’esthétique esclavagiste et du sentir esclavagiste.

Cette sensibilité esclavagiste a bien résisté au passage du temps, surtout dans les Amériques. Songez à la place centrale qu’occupent les africains-américains dans l’entertainment : les acteurs ou les comiques que tout le monde adore, les musiciens les plus talentueux dans tous les styles musicaux sont les noirs. Les genres musicaux comme le hip-hop, le blues, le jazz, le ska, le reggae et même l’électro ont été inventés par les anciens esclaves des Amériques, de la Jamaïque, etc. Ces musiques viennent des afro-descendants. Ce sont de formidables biens de consommation. Comment comprendre alors que cette sorte d’hégémonie culturelle noire puisse coexister avec la misère qui continue de frapper les populations africaines, afro-descendantes, caribéennes à travers le monde ? D’après moi, cette compatibilité est un héritage de la fongibilité : d’une certaine façon, les noirs sont restés une chose que l’on peut désirer ou que l’on donne à désirer, mais qui n’est pas conçue comme ayant une puissance d’agir ou étant un objet qui pense C’est un objet de consommation, mais ce n’est pas un objet qui objecte au désir d’achat ou d’acquisition du maître.

Le fait de présenter des revues tranche avec cette centration sur le corps noir. Même dans les expositions sur le modèle noir, etc., on n’échappe pas au fantasme de la corporalité des « nègres », de la naturalité éruptive du corps « nègre ». […] Nous ne sommes pas là et ne serons plus là pour vous faire jouir. En revanche, vous pouvez écouter et lire ce que nous avons à dire.

Norman Ajari

Le fait de présenter des revues tranche avec cette centration sur le corps noir. Même dans les expositions sur le modèle noir, etc., on n’échappe pas au fantasme de la corporalité des « nègres », de la naturalité éruptive du corps « nègre ». Par contre, tout le monde se fout de la pensée noire. Il y a encore une vieille logique raciste voulant que la condition noire et la pensée soient incompatibles. L’une des mamelles fondamentales du racisme a consisté à dire que les populations amérindiennes, noires, autochtones quelles qu’elles soient, sont intellectuellement inférieures. Celles-ci n’auraient pas la capacité innée qui permet d’accéder à un certain niveau d’intelligence. Le fait de ne pas partir d’une esthétique de la passivité noire, de sa force musculaire ou de sa puissance sexuelle et de parler de la réflexion anticoloniale, culturelle, de la création artistique autonome de ces populations est une avancée considérable. Il faut arrêter de jouir du rapport entre les noirs et les colonisés en général à la culture afin de penser avec eux. Cela est très difficile, mais c’est un enjeu fondamental. Nous ne sommes pas là et ne serons plus là pour vous faire jouir. En revanche, vous pouvez écouter et lire ce que nous avons à dire.

Mathieu Potte-Bonneville – L’exposition ne se contente pas d’élargir le périmètre géographique auquel se limite d’ordinaire l’histoire des revues : elle retrace entre ces publications d’autres filiations, d’autres grandes figures, d’autres héritages qui ne passent pas par l’Europe ou les États-Unis. Diriez-vous que les collectifs qui créaient ces revues se sont lus les uns les autres ?

Zahia Rahmani – Cela s’est beaucoup fait surtout pour des revues africaines, par exemple au travers d’échanges importants entre le Mozambique et le Ghana. Par ailleurs, j’ai été stupéfaite par le nombre de langues que l’on voit émerger : après les langues dominantes, française et anglaise, des communautés comme les Fidjiens ou les Polynésiens décident de produire des revues dans leur propre langue. Dans ce moment de l’histoire où cinq pays, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie détiennent une grande partie de l’humanité, on assiste de tous côtés à un immense effort pour affirmer sa langue, sa culture et son autonomie dans un contexte d’assujettissement. Du côté des grandes figures, au 20e siècle, on a tendance à considérer que Jean-Paul Sartre incarne la figure de l’intellectuel engagé, mais selon moi, le philosophe indien Tagore (1861-1941) s’est retrouvé bien avant Sartre pris dans un tel mouvement. Non seulement les étudiants indiens aux États-Unis produisent ses textes et les éditent, mais il est lu et édité en Amérique latine, il inspire un grand nombre de communautés en Asie, notamment en Chine et dès les années 1920. Il est peut-être la figure de l’intellectuel international, en raison de ses positions très radicales notamment sur la culture.

Dans ce moment de l’histoire où cinq pays, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie détiennent une grande partie de l’humanité, on assiste de tous côtés à un immense effort pour affirmer sa langue, sa culture et son autonomie dans un contexte d’assujettissement.

Zahia Rahmani

Norman Ajari – Nous retenons quelques figures comme Rabindranath Tagore, Frantz Fanon, Marcus Garvey ou Malcolm X. Ces grands intellectuels, écrivains et penseurs que nous retenons malgré un effacement relatif nous permet de réfléchir à leur condition de possibilité. Quel est le soubassement d’échanges intellectuels qui a rendu possible l’apparition de ces auteurs dont nous nous rappelons ? Ces auteurs ne se sont pas fabriqués seuls, en lisant du Hegel, du Kant ou du Marx. Des échanges et l’accès à des revues ont certainement accéléré leur politisation et leur conscience des enjeux, voire leur conscience internationale ou internationaliste. Regarder l’histoire de la philosophie ou de la pensée centrée sur le Panthéon des figures nous permet de voir que celles-ci ne se sont pas fabriquées elles-mêmes, dans un dialogue exclusif avec les intellectuels de la tradition européenne. Ils étaient au contraire portés, soutenus et irrigués par d’autres penseurs qui partageaient la condition coloniale ou postcoloniale.

Je suis certaine que les expériences politiques, culturelles, sexuelles qui ont été portées par les communautés qui ont instruit ces revues ont encore aujourd’hui des effets très puissants.

Zahia Rahmani

Zahia Rahmani – Une chose encore : je suis certaine que les expériences politiques, culturelles, sexuelles qui ont été portées par les communautés qui ont instruit ces revues ont encore aujourd’hui des effets très puissants. Cela montre la manière dont les hommes et les femmes fabriquent des collectifs dans des conditions de survie incroyables. Il est très fort politiquement qu’un groupe de vingt personnes se réunisse clandestinement pour réfléchir à un devenir. Pourquoi faire des revues alors qu’elles sont peu diffusées ? Nous avons mené ce travail afin que ces luttes ne soient pas vaines. Il ne sera plus possible de casser l’outil. Les objets seront désormais accessibles. ◼

Présentée en salle Focus, au cœur des collections du Musée national d’art moderne, l'installation vidéo-sonore « Sismographie des luttes » bouleverse les repères de l'histoire des revues critiques et culturelles, en déplaçant la géographie attendue.

« Sismographie des luttes » donne à voir cette histoire au travers d’un recensement de revues non-européennes depuis les courants révolutionnaires de la fin du 18e siècle jusqu'au basculement de l’année 1989, à la fin du monde des deux blocs.

L’installation vidéo-sonore « Sismographie des luttes » est issue d’une recherche conduite à l’Institut national d'histoire de l'art (Inha) sous la direction de l’écrivaine et historienne d’art Zahia Rahmani. Exposée en 2017 à l'Inha, l'installation a depuis été présentée dans huit villes à travers le monde.

Pour sa présentation au Centre Pompidou, elle est augmentée d’une sélection de documents des fonds de la bibliothèque Kandinsky, de quatre œuvres de Lothar Baumgarten des collections du Musée national d'art moderne, et d'une programmation de lectures, dialogues et rencontres, proposée par le département culture et création. En bande sonore, une composition originale de Jean-Jacques Palix accompagne l'installation.

Ce programme a reçu le soutien du Labex Création Arts Patrimoine.

À lire aussi

Dans l'agenda

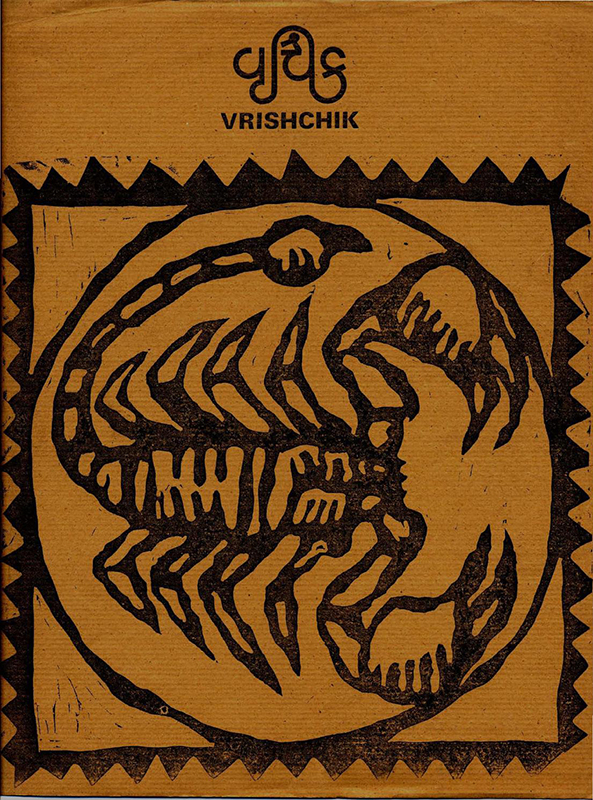

Détail d'une couverture de la revue américaine The Crisis, parution de 1910 à 1919