Martin Barré et l'Amérique, une histoire d'amour contrariée

Peut-on parler, aujourd’hui, d’un accueil de Martin Barré aux États-Unis ? Il est vrai qu’on a assisté, ces vingt dernières années, à un regain d’intérêt progressif pour l’œuvre de ce peintre énigmatique. Comme toujours, les expositions sont les indices les plus parlants. En 2008, la Andrew Kreps Gallery lui a accordé une exposition solo d'excellente tenue, sa première à New York depuis 1961. Deux autres présentations personnelles ont suivi en 2011 dans cette même ville (de nouveau chez Andrew Kreps) et en 2018 (chez Matthew Marks). Les œuvres de Barré ont également commencé à faire leur apparition lors d’expositions collectives, notamment une poignée d’événements dont la sélection était effectuée par des artistes. Wade Guyton a fait figurer une des peintures zébrées à la bombe aérosol de Barré dans sa présentation « Oranges and Sardines », au Hammer Museum, à Los Angeles, en 2009. L’année suivante, Joe Fyfe a opté pour une autre toile peinte à l’aérosol lorsqu’il a assuré le commissariat de l’exposition « Le Tableau: French Abstraction and its Affinities » pour Cheim & Read, à New York. En 2019, Richard Prince a inclus le Greenwich de Barré, datant de 1957, dans « Four Paintings Looking Right », sa contribution à l’« Artistic License: Six Takes on the Guggenheim Collection » du Musée Guggenheim.

Barré est l’une des nombreuses figures de l’abstraction française de la fin du vingtième siècle qui jouit actuellement d’une visibilité retrouvée à New York et, plus largement, dans l’ensemble des États-Unis.

Né à Nantes en 1924, puis installé à Paris à partir du début des années 1950 et jusqu’à son décès en 1993, Barré est l’une des nombreuses figures de l’abstraction française de la fin du vingtième siècle qui jouit actuellement d’une visibilité retrouvée à New York et, plus largement, dans l’ensemble des États-Unis. On peut penser, à cet égard, à Simon Hantaï, pair générationnel de Barré, dont l’exposition en 2010 à la Paul Kasmin Gallery fut la première présentation solo dans ce pays en presque trente ans ; ou à son jeune collègue Michel Parmentier, qui n’avait jamais bénéficié d’une exposition personnelle de ce côté-ci de l’Atlantique avant celle de 2018 à l’espace Ortuzar Projects (cet événement fut suivi par la première rétrospective institutionnelle de Parmentier aux États-Unis, à l’Eli and Edythe Broad Art Museum de l’université d’État du Michigan). D’autres expositions récentes à New York et ailleurs ont mis en lumière l’œuvre de François Morellet, Pierrette Bloch, Vera Molnar et le groupe Supports/Surfaces, entre autres artistes.

Nous attendons toujours qu’un musée, que ce soit sur la côte Est ou Ouest, montre soit une vue d’ensemble majeure de l’abstraction française de l’après-guerre, soit une exposition centrée sur un ou plusieurs de ses acteurs majeurs.

Notre intention n’est pas de surestimer cet élan. Ces expositions restent largement l’apanage des galeries privées. À l’exception notable de la rétrospective « Morellet 2017-2018 » à Manhattan et dans le nord de l’État de New York, nous attendons toujours qu’un musée, que ce soit sur la côte Est ou Ouest, montre soit une vue d’ensemble majeure de l’abstraction française de l’après-guerre, soit une exposition centrée sur un ou plusieurs de ses acteurs majeurs. Même ainsi, l’intérêt actuel pour la peinture française contraste nettement avec le chauvinisme certain des artistes, critiques d’art et historiens de l’art américains, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Rappelons ne serait-ce que deux points critiques majeurs dans cette histoire. Dès 1953, dans les pages d’Art Digest, Clement Greenberg déclarait « la nouvelle peinture abstraite américaine » (et par là il voulait dire le travail produit par Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Hans Hofmann, Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Barnett Newman, Jackson Pollock et Mark Rothko, pour ne reprendre que les peintres que le critique cite nommément) — « supérieure dans l’ensemble à l’abstraction française », présentant cette dernière comme une cuisine trop raffinée (Greenberg, « Symposium: Is the French Avant-Garde Overrated? »). Le préjugé anti-français émergent était si profond qu’il a même visé des artistes américains qui passaient ou avaient passé un temps considérable dans l’Hexagone, Sam Francis en étant peut-être l’exemple le plus évident.

Dès 1953, Clement Greenberg déclarait « la nouvelle peinture abstraite américaine supérieure dans l’ensemble à l’abstraction française », présentant cette dernière comme une cuisine trop raffinée.

Un peu plus de dix ans plus tard, c’est le minimaliste américain Donald Judd qui généralise cette affirmation en déclarant « l’art européen » fini et bien fini (Lucy Lippard, ed., « Questions to Stella and Judd »). Son affirmation, exprimée lors d’une conversation en 1964 avec Bruce Glaser et Frank Stella, fréquemment citée, reflétait son sentiment que les créateurs du continent avaient simplement laissé passer les évolutions des années 1960, notamment en continuant à peindre. Un biais similaire a eu tendance à fausser les analyses d’art depuis le minimalisme et jusqu’au siècle actuel.

Bien évidemment, cela ne signifie pas que les peintres français de l’après-guerre aient été entièrement ignorés aux États-Unis dans la seconde moitié du vingtième siècle. Au contraire, deux exceptions significatives peuvent être considérées comme confirmant la règle. La première est Yves Klein, dont Judd a identifié les monochromes bleus dans son essai de 1965, « Specific Objects », comme les seules peintures « non spatiales » (Donald Judd, Complete Writings, 1959-1975).

C’était effectivement très élogieux : l’œuvre de Stella, en revanche, était au mieux « presque non spatiale ». Dans une lecture de Klein entièrement à contre-fil des écrits et déclarations de l’artiste français lui-même, Judd le présentait comme le rare — en fait, peut-être l’unique — peintre européen pleinement aux prises avec les problématiques formelles du plus haut intérêt pour Judd lui-même. À la fin de cette décennie, Klein obtenait à la fois une couverture d’Artforum et une rétrospective majeure au Jewish Museum, qui était alors un des lieux institutionnels les plus importants à New York pour les expositions d’avant-garde en art contemporain.

Le cas de Daniel Buren est encore plus éloquent. Ses œuvres in situ, utilisant du tissu rayé et du papier produits de façon commerciale, ont rencontré un succès immédiat dans le monde de l’art aux États-Unis dès le début des années 1970 — à la condition, pourrait-on dire, de ne pas les considérer comme de la peinture. Assimilé à la catégorie de l’art conceptuel international, Buren a rencontré le public nord-américain par l’intermédiaire d’expositions collectives (« Conceptual Art and Conceptual Aspects » du New York Cultural Center et « Information » du MoMA, 1970) et d’anthologies (Idea Art: A Critical Anthology de Gregory Battcock et Six Years: The Dematerialization of the Art Object de Lucy Lippard, toutes deux publiées en 1973) avec peu d’intérêt pour la peinture.

L’invisibilité relative de la peinture française dans l’histoire de l’art américaine contraste vivement avec les péripéties de ce qui est dorénavant connu sous le nom de « French Theory ».

Néanmoins, son propre corpus d’écrits, d’une cohérence remarquable, nous ramène continuellement aux termes et enjeux de la peinture. Peu importe : il continue à être principalement perçu comme un praticien précoce et influent de la critique institutionnelle. L’invisibilité relative de la peinture française dans l’histoire de l’art américaine contraste vivement avec les péripéties de ce qui est dorénavant connu sous le nom de « French Theory ». Lus au travers du prisme d’une réaction à l’encontre de la vision greenberguienne de la peinture moderniste (vision stricte axée sur l’autonomie et la planéité du médium), les textes de Jacques Derrida, Michel Foucault et, plus tard, de Gilles Deleuze, entre autres, ont été appréhendés aux États-Unis comme autant d’outils pour négocier la fin de la peinture.

Au début des années 1980, comme Matthew Bowman l’a démontré, d’éminents critiques associés à la revue influente October étaient convaincus que le modernisme lui-même avait atteint une limite. L’efficacité critique pérenne de l’art, ses perspectives « postmodernes », serait dorénavant attribuée aux pratiques photographiques associées à la Pictures Generation (Louise Lawler, Sherrie Levine, Cindy Sherman, entre autres). Le semblant de « retour » de la peinture sous des dehors néo-expressionnistes a davantage polarisé ce contexte, avec des expositions telles que « The New Spirit in Painting » en 1981 à la Royal Academy de Londres, vertement décriée comme étant régressive tant sur le plan artistique que politique.

Si l’épuisement de la peinture demeurait une conviction pour un grand nombre une fois le nouveau siècle bien entamé, une exposition en particulier a néanmoins cherché à recadrer les choses : « As Painting: Division and Displacement », organisée en 2001 au Wexner Center for the Arts sur le campus de l’université d’État de l’Ohio à Columbus. Comprenant un total de vingt-six artistes, cette exposition à la sélection soignée a tenté de mettre en avant une vision non-essentialiste de la peinture à l’ère et dans le sillage du minimalisme et du post-minimalisme américains.

Certains des artistes exposés — Judd, Robert Smithson, Robert Ryman — ont longtemps compté parmi les figures les plus connues de l’histoire de l’art des États-Unis de l’après-guerre. Fait révélateur cependant, treize artistes (soit une bonne moitié de l’ensemble de la liste) avaient vécu et travaillé en France ; la plupart n’avait pas été beaucoup exposés de ce côté de l’Atlantique auparavant. Parmi les artistes de ce dernier groupe se trouvait Martin Barré, représenté par deux de ses premières peintures à l’aérosol des années 1960 et quatre œuvres présentant des grilles et des hachures aux couleurs diverses des années 1970.

Admettant la méconnaissance relative des pratiques françaises de la part de nombreux visiteurs américains, l’ambitieux catalogue accompagnant « As Painting » cherchait à éclairer le contexte intellectuel fondamentalement différent dans lequel ce travail avait émergé. Deux longs essais par les commissaires approchaient cette histoire depuis différentes perspectives, Stephen Melville insistant sur un courant généralement matérialiste allant, à grands traits, de la phénoménologie au poststructuralisme, et Laura Lisbon et Philip Armstrong mettant plus précisément l’accent sur la pensée althussérienne. Les deux textes ont cependant servi à souligner la mesure dans laquelle la peinture en France, loin de se tenir à distance de la théorie, avait elle-même été conceptualisée en tant que mode de connaissance ou « pratique théorique » par excellence.

Des informations détaillées sur les artistes pris individuellement examinaient ensuite les spécificités de leurs carrières et les points de référence privilégiés. Enfin et surtout, le catalogue comportait en outre un certain nombre de traductions — notamment, dans le cas de Barré, les toutes premières versions anglaises de « Entretien avec Martin Barré » de Catherine Millet datant de 1974 et des « Questions à Martin Barré » de Jean Clay datant de 1977.

Je ne suis pas la seule à me souvenir de cette exposition comme d’une révélation. Il y avait là tout un contexte dans lequel le minimalisme et le conceptualisme étaient apparus moins comme la fin de la peinture qu’en tant que questions posées à la peinture — et auxquelles la peinture avait découvert qu’elle pouvait répondre. Barré en particulier apparaissait dans ce contexte comme un artiste dont les priorités et les critères contrastaient vivement avec l’emphase greenbergienne sur l’opticalité, et avaient par conséquent été transformés, et pas simplement réfutés, par son propre flirt avec un conceptualisme photographiquement informé à la fin des années 1960.

Et pourtant, malgré tous les efforts du Wexner Center pour obtenir un autre lieu d’exposition aux États-Unis, « As Painting » n’est pas devenue itinérante, et n’a pas fait l’objet de nombreuses analyses non plus. Relativement négligée à l’époque, l’importance de cette exposition a été largement reconnue rétrospectivement, au fur et à mesure que les artistes exposés gagnaient lentement mais sûrement en visibilité.

Un facteur majeur dans la renommmée grandissante de Martin Barré fut le nouveau regard porté par la génération suivante d’artistes basés aux États-Unis, nés pour la plupart à la fin des années 1960 et dans les années 1970.

Un facteur majeur dans la renommmée grandissante de Martin Barré fut le nouveau regard porté par la génération suivante d’artistes basés aux États-Unis, nés pour la plupart à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Parmi les défenseurs les plus connus de Barré, on peut citer Cheyney Thompson qui a découvert la peinture de Barré par l’intermédiaire d’Yve-Alain Bois, au cours d’une résidence à Giverny en 2004. Dans un court essai qui réfléchit l’importance de Barré pour son propre travail, Thompson rappelle : « Le filet de grande envergure que j’ai lancé cet été-là avait pour intention de comprendre la dynamique de l’art français de l’après-guerre, en particulier des œuvres qui ne circulaient pas encore facilement, ou étaient détenues dans des collections en dehors de la France ». Il signale « la relation obstinée [de Barré] à la méthode, au moyen de laquelle ce qui est proposé n’est pas le dépassement avant-gardiste de certains legs formels et techniques dans l’art et ses outils, mais plutôt leur reconfiguration et reséquençage perpétuels » (Cheyney Thompson, « The Importance of Being an Influence », Mousse Magazine, 2016).

Le cas de Thompson est instructif. Comme cette citation le suggère, son Barré est avant tout le peintre des règles et de leur transgression, comme Bois le détaille dans sa monographie signature de 1993. Bois y offre une analyse approfondie de la logique en perpétuelle évolution des diverses séries de Barré dans les deux décennies qui ont suivi son retour à la peinture en 1972, avec un accent particulier sur la façon dont chaque collection d’œuvres tout à la fois découle et va au-delà d’un ensemble particulier de consignes soigneusement déterminées pesant sur pratiquement tous les aspects de son entreprise, des formats en jeu à la palette en passant par le mode de marquage et la disposition de ce dernier.

Le travail de Thompson lui-même révèle un recours similaire à des codes complexes (comme dans la série des Chronochromes de 2009-2011), qui cartographie le système chromatique développé par Albert H. Munsell au début des années 1900 sur un système temporel, de façon que les couleurs déployées par l’artiste (une paire de couleurs complémentaires à chaque fois) sont déterminées par le jour ; la valeur, par l’heure ; et la saturation, par le mois.

Un recours similaire à des constantes procédurales est manifeste dans les approches par ailleurs nettement différentes de deux autres artistes fréquemment cités en lien avec l’œuvre de Barré, Wade Guyton et Rebecca H. Quaytman. Les œuvres de Guyton du début des années 2000 engagent un répertoire délibérément limité d’éléments picturaux, à des dimensions déterminées en partie par les capacités physiques des imprimantes à jet d’encre qu’il avait alors à sa disposition — tout en restant néanmoins ouvert à, en courtisant activement en réalité, divers aspects et contingences inattendus du processus d’impression. Quaytman, pour sa part, reste fidèle à un certain nombre de paramètres qu’elle avait établis pour la première fois en 2001 — paramètres qui comprennent l’engagement proche de celui de Barré à concevoir un ensemble d’œuvres discret pour chaque exposition (elle-même imaginée, dans le cas de Quaytman, comme un chapitre distinct d’un livre inachevé dont la fin reste ouverte) et le déploiement cohérent d’un nombre limité de formats.

Concernant ces trois artistes —Thompson, Guyton et Quaytman — cet accent mis sur les règles a été considéré comme une réponse à la dispersion apparente de l’art depuis le postmodernisme. Pour Scott Rothkopf, défenseur de la première heure du travail de Guyton et commissaire de sa première rétrospective institutionnelle majeure au Whitney Museum of American Art, les contraintes que Guyton s’est lui-même imposées « peuvent être considérées comme une simple tentative de continuer à faire de l’art, tout en créant des paramètres structurels dans lesquels variation et accident intentionnels peuvent prendre une nouvelle signification — ou en acquérir une. » (Scott Rothkopf, « Modern Pictures », 2018).

Ailleurs, Rothkopf cite l’artiste : « Cela demande énormément d’efforts de comprendre comment faire quelque chose qui a de l’intérêt ou du sens à une époque qui n’est pas régie par de grands discours. C’est un peu la grande pagaille dans le monde de l’art actuellement — tout est permis. C’est précisément la raison pour laquelle très peu de choses ont de l’importance, donc la responsabilité de générer des règles et des structures revient à l’artiste ». Alors que ses consignes particulières se trouvent résulter en peintures, Guyton ne s’identifie pas, pour autant, en tant que peintre. Son problème est plus général : comment faire de l’art.

C’est le contexte dans lequel il faut penser les deux expositions de Barré chez Andrew Kreps. Tandis que « As Painting » a été remarquable en partie pour sa mise en avant du travail de Barré dans les années 1970, au lendemain de son « retour » à la peinture après son bref interlude conceptuel et la suspension immédiate de sa pratique, la présentation de 2008 à la galerie a privilégié le travail de Barré de part et d’autre de cet interlude : d’un côté, les toiles à la bombe aérosol (et un « tube », un quadriptyque) des années 1960 ; de l’autre, les toiles présentant des figures géométriques aux tons pastels de la fin des années 1980 et des années 1990. Avec leurs moyens délibérément réduits et leur refus du pinceau, les peintures de la première catégorie conservent un puissant pouvoir d’attraction sur les artistes que la notion même de toucher expressif laisse sceptiques. Tandis que celles de la deuxième écartent les couches superposées de la peinture de Barré dans les années 1972-1978 pour retourner vers la bi-dimensionalité, et une logique sérielle plus rigoureuse. La deuxième exposition de Barré à la galerie, en 2011, a de nouveau miné ce territoire, en se centrant entièrement sur la série 91 de Barré, dix peintures exposées pour la première fois à la Biennale d’art contemporain à Lyon — et dans laquelle l’élément conceptuel passe avec puissance au premier plan.

Pour le critique Raphael Rubinstein (…), les toiles de Barré des années 1960 et 1970 apparaissent comme autant de précurseurs historiques du travail contemporain qu’il nomme « peinture provisoire », ou peinture qui évite délibérément les normes reçues de la finition picturale.

Cette lecture des réalisations de Barré en fonction des règles n’est pas la seule disponible. Au lendemain de la première exposition chez Andrew Kreps, deux observateurs attentifs et partisans déclarés de l’art français de l’après-guerre ont proposé des interprétations quelque peu différentes. Pour le critique Raphael Rubinstein, qui écrivait en tenant compte des travaux plus récents de Raoul De Keyser, Albert Oehlen, Christopher Wool, Mary Heilmann et Michael Krebber, entre autres, les toiles de Barré des années 1960 et 1970 apparaissent comme autant de précurseurs historiques du travail contemporain qu’il nomme « peinture provisoire », ou peinture qui évite délibérément les normes reçues de la finition picturale. Rubinstein indique que « même à présent, les peintures [de Barré] ressemblent, de façon saisissante, à des étapes préliminaires et spontanées, telle l’ébauche d’une œuvre jamais achevée » (« Provisional Painting », Art in America, 2009).

Pour sa part, le peintre, critique et commissaire d’exposition Joe Fyfe a eu tendance à insister sur la pertinence de l’idée française du tableau, en tant qu’entité historiquement et discursivement constituée, radicalement différente de ce qu’il nous emmenait à voir comme un fantasme spécifiquement américain de la toile vierge en tant que tabula rasa (Gwenaël Kerlidou, « Interview with Joe Fyfe », Contemporary French and Francophone Studies, 2011). Son analyse de l’art de Barré se distingue par l’accent qu’il met constamment sur la nature « viscérale » de la manipulation par le peintre, telle qu’elle se manifeste dans le grattage et l’incision manuelle des surfaces de ses dernières séries (Joe Fyfe, « Martin Barré’s ‘Piercings » dans Molly Warnock, ed., Transatlantique: Martin Barré, 2020). On pourrait dire que Fyfe récupère ainsi un autre aspect, plus difficile à assimiler, de l’analyse de Bois : l’accent qu’il met sur le plaisir éprouvé par l’artiste dans l’acte de peindre.

Et qu’en est-il aujourd’hui ? L’accueil de Barré aux États-Unis n’en est toujours, c’est mon ressenti, qu’à ses débuts. Présentation plus diversifiée que ses expositions précédentes, l’exposition du peintre en 2018 chez Matthew Marks a été ce que nous avons vu qui s’approchait le plus d’une rétrospective de ce côté de l’Atlantique, et offrait un aperçu de tout ce qu’il restait à penser dans son travail. Prise dans son ensemble, l’œuvre de Barré se présente comme une provocation invitant à se repencher sur les narratifs dominants de l’art de l’après-guerre. Le plus souvent, les critiques les plus acerbes de Greenberg n’ont curieusement pas remis en question sa vision essentialiste de la peinture. Barré, en revanche, nous offre la perspective d’un autre modernisme. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

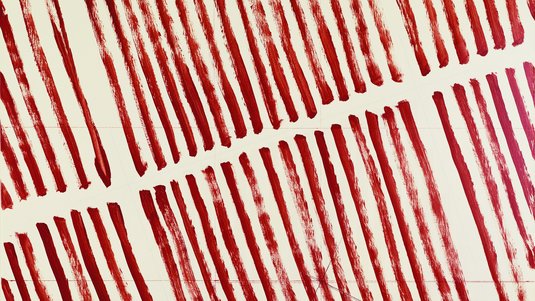

Martin Barré, « 91-72x288-A », 1991, acrylique sur toile, 72 × 288 cm (détail)

Courtesy galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles, photo AnnikWetter/Mamco, musée d’Art moderne et contemporain, Genève

© Martin Barré, Adagp, Paris 2020