Focus sur... « Intérieur aux aubergines » d'Henri Matisse

Exposer Intérieur aux aubergines de Matisse au Centre Pompidou le temps d’une exposition, oui, c’est un événement. D’abord parce que la toile du musée de Grenoble, peinte à la détrempe à la colle, est si fragile qu’elle ne voyage pour ainsi dire pas et n’a pas été montrée à Paris depuis près de trente ans (la dernière fois, c’était en 1993, pour l’exposition « Henri Matisse 1904-1917 » organisée par Dominique Fourcade et Isabelle Monod-Fontaine) ; ensuite et surtout parce qu’il s’agit d’une des œuvres essentielles de Matisse, et certainement la plus importante aujourd’hui conservée dans les collections publiques françaises (ce sont les termes de Dominique Fourcade, écrits en 1973 à Clement Greenberg). Il y a à cela des raisons objectives, irréfutables : l’année de sa création, 1911, fondatrice entre toutes pour Matisse qui parvient à l’époque, en peinture, à la formulation la plus dense et la plus aiguë de son esthétique (c’est le temps des quatre « Intérieurs symphoniques », comme les appelle Alfred Barr, dont fait partie celui aux aubergines) ; ses dimensions imposantes, peu communes chez le peintre, qui lui donnent d’emblée l’allure d’une œuvre-manifeste ; la complexité de sa composition, sa densité spéculative de peinture qui réfléchit à la peinture, d’image qui s’interroge sur le destin des images ; enfin l’incomparable générosité de ses formes et de ses couleurs, tant d’accords symphoniques, explosifs ou étouffés, tant de carnations subtiles et sensuelles, un élan d’exubérante énergie – pure juvénilité.

Tout laissait donc penser que la toile allait s’affirmer comme un jalon majeur de la modernité. Quand Matisse annonce à son propos un « travail décoratif important », ce n’est pas à la légère : « décoratif », c’est le mot d’ordre d’une révolution, rien de moins, qui promet de marier différemment, plus intensément, la vie et les images (ou plutôt le faire-image). On se presse pour voir le tableau dans son atelier, à Collioure d’abord, puis à Issy-les-Moulineaux : des amis artistes, des critiques, des collectionneurs, dont Sarah et Michael Stein qui l’achètent à l’automne 1911 et le montrent à leur tour dans leur salon de la rue Madame. Mais il y a aussi les doutes de Matisse : il ajoute une bordure florale, la supprime, en rétablit une autre, l’enlève à nouveau lorsqu’il rachète l’œuvre aux Stein, sans doute vers 1917. Quelque chose lui ferait-il peur dans ce « chantier » où il aurait mis tout son cœur, toute sa tendresse – on pense à Baudelaire, face aux Fleurs du Mal – mais aussi toute son angoisse, comme si rien ne le satisfaisait jamais et qu’il en résultait des alternances d’attraction et de rejet ? Dans la manière de peindre, on sent la hâte qui le poussait, disons même la fébrilité : le désir inquiet de donner un maximum de matérialité à la surface peinte, par la technique de la détrempe, d’imbiber de matière mate les prestiges de la forme ornementale, bref, d’arracher l’image à son irréalité au risque de l’effritement.

Tout laissait donc penser qu'Intérieur aux aubergines allait s’affirmer comme un jalon majeur de la modernité. Quand Matisse annonce à son propos un « travail décoratif important », ce n’est pas à la légère : « décoratif », c’est le mot d’ordre d’une révolution, rien de moins, qui promet de marier différemment, plus intensément, la vie et les images.

Rémi Labrusse

Et voilà qu’en 1922, il envoie la toile au musée de Grenoble : c’est un honneur, puisqu’il s’agit du seul musée français, à l’époque, qui possède une œuvre – peu importante – de lui, grâce au jeune conservateur Andry-Farcy, et que le don du grand Intérieur constitue un incontestable coup d’éclat autant qu’un témoignage de reconnaissance ; mais c’est aussi une sorte de relégation, pour un tableau définitivement dépouillé de sa bordure et dont la matière fragile menace incessamment ruine. De fait, on tend à l’oublier à Grenoble : il est peu reproduit, peu montré ailleurs, jusqu’à ce qu’en 1974, Dominique Fourcade publie à son sujet dans la revue Critique un article retentissant, « Rêver à trois aubergines », qui orchestre le retour de l’Intérieur sur le devant de la scène de la modernité.

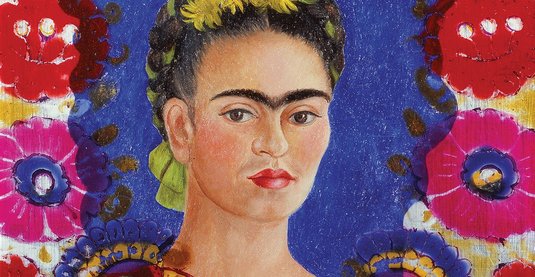

Un intérieur à Collioure : trois aubergines dansent sur une table ; un paravent flotte derrière elles, les enveloppe d’énormes arabesques florales ; à gauche, un miroir recueille des reflets impossibles jusqu’au vertige (dans sa partie inférieure, il y a un carton à dessins qui lui rentre carrément dedans) ; le fantôme d’un châssis de toile est retourné contre la paroi d’un foyer de cheminée bleu outremer ; en haut, deux fenêtres ouvrent sur un paysage maçonné de couleurs, le ciel est rose ; des cadres sur le mur n’encadrent que du vide ; un autre cadre, très étrange, est gratté sur un petit pan de mur crénelé bleu ciel qu’on aperçoit par la fenêtre de droite ; partout, des pans d’espaces multiples s’interpénètrent ; et un vaste vol violet de taches de peinture en forme de fleurs traverse tout cela pour s’en aller glisser à la dérive, loin en dehors du cadre.

Intérieur aux aubergines, à travers le temps, au-delà des péripéties de l’histoire de l’art, nous demande ici et maintenant de plonger dans la question sans fond de la représentation et nous fournit simultanément toutes les provisions nécessaires pour faire de cette plongée une jouissance.

Rémi Labrusse

De quoi s’agit-il ? De l’épaisseur et de la légèreté du réel ; de l’enracinement et de la dissolution des images dans la vie ; du faire qui vaut plus que le fait ; de la lenteur des expériences du regard, du manteau des images qu’il faut secouer, des mouvements qui déplacent les lignes, de leurs rebonds aveugles, montés du corps, de leur liberté. Tout, sur la toile, va très vite et très doucement à la fois, en profondeur et en surface, verticalement et horizontalement. Intérieur aux aubergines, à travers le temps, au-delà des péripéties de l’histoire de l’art, nous demande ici et maintenant de plonger dans la question sans fond de la représentation et nous fournit simultanément toutes les provisions nécessaires pour faire de cette plongée une jouissance. On est sur la ligne de crête, d’un côté les irisations du rêve, de l’autre le sable de la matière, ça vacille à tout instant, sur chaque centimètre carré, et ça ne cesse de nous redire que, pour résister à la marée du spectacle, il faut encore et encore apprendre à voir. Rien n’a jamais été plus d’actualité. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

Henri Matisse, « Intérieur aux aubergines », 1911 (détail)

Détrempe à la colle sur toile, 212 × 246 cm

Musée de Grenoble

Photo © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble- J.-L. Lacroix

Commissariat de l'exposition « Matisse, comme un roman »

Aurélie Verdier

Conservatrice, Musée national d'art moderne