Enrique Ramírez : « Je crois aux énergies, aux âmes. »

Photo © Manuel Braun

Le projet que l’artiste chilien, né en 1979, présente au Centre Pompidou sous le titre Incertains renoue avec le thème de la mer, omniprésent dans son œuvre. Sa référence autobiographique lui confère une dimension à la fois historique, celle des exactions de la dictature chilienne qui transformèrent l’océan en cimetière, et sensible, celle de l’hommage à un père fabricant de voiles de bateaux. La voile est l’élément central du dispositif. Point de contact avec les eaux mouvantes, elle y flotte au repos ou se prête aux manipulations d’un nageur ; produit d’un artisanat de haut niveau, elle est exposée dans des cadres, fragmentée en de multiples tableaux. La mer, dont l’homophonie avec la mère nourricière n’est pas fortuite, devient l’étendue sans limites suscitant l’imagination nécessaire, en ces temps incertains, pour aller plus loin malgré le poids du passé, en un acte de confiance envers le monde.

Parlez-nous du travail que vous présentez pour l'exposition.

Enrique Ramírez – Je lui ai donné le titre Incertains avant tout en rapport avec l'enfermement que nous avons vécu récemment, mais aussi en lien avec le moment social et politique que nous vivons actuellement. Je viens d'une famille qui construit des bateaux. Mon père fabrique des voiles, et je suis presque né dans son atelier de fabrication. J'ai passé beaucoup de temps à naviguer avec lui. Ma relation à la mer est certainement liée au travail de mon père, et à la navigation, mais aussi au Chili, qui a une relation très forte avec la mer en raison de sa géographie. Nous avons 4 500 kilomètres de côtes. Nous sommes plus ou moins coincés entre la montagne et la mer. En fin de compte, c'est presque comme si nous étions une île. Bien sûr, pour les Chiliens, la relation à la mer est également politique. Pendant la dictature de Pinochet, de nombreux prisonniers politiques étaient jetés à la mer. Cela s'appelait l'opération « Condor ». C'est même le sujet du film Le Bouton de nacre de Patrizio Guzmán. C'est un sujet qui revient régulièrement dans la thématique de l'histoire du Chili – mais il apparaît aussi dans la poésie. Les vrais cimetières, le vrai lieu de mémoire au Chili, c'est la mer… Pour moi, cette voile présente dans l’exposition symbolise le départ, le voyage, le naufrage, la notion de perte… Où l'histoire nous mènera-t-elle ? J'ai conçu l'exposition en gardant à l'esprit que lorsque le public entre, la première chose qu'il voit, c'est cette phrase : « Le futur ne cesse de se répéter, inséparable du passé »... À côté de la voile, il y a aussi la vidéo d'une femme qui allaite son enfant… Derrière, une autre vidéo qui représente deux choses en même temps : l'expérience d'être le ventre de sa mère, mais aussi l'évocation des problèmes liés à l'immigration. Il pourrait s'agir d'une personne qui se noie dans l'océan… Mais en fait, il ne s’agit pas d’un migrant qui se noie, c'est plutôt une danse… Je n'ai pas peur d'inviter le public à regarder quelque chose de beau. C'est aussi une manière d'inviter les gens à se pencher sur un sujet. Aujourd'hui, nous sommes inondés d'images terribles que nous ne voyons même plus. La poésie a un pouvoir incroyable, parce qu'elle nous invite à reconsidérer les images que nous négligeons dans les médias, parce que nous sommes endurcis face à elles, nous en avons vu dix millions. Je crois en la poésie.

Je n'ai pas peur d'inviter le public à regarder quelque chose de beau. C'est aussi une manière d'inviter les gens à se pencher sur un sujet.

Enrique Ramírez

La mer vous inspire beaucoup…

ER – Son instabilité m'intéresse. D'une certaine manière, elle est liée à une certaine spiritualité – parce qu'en fait cette instabilité est très liée à la vie elle-même. Nous ne savons jamais ce que demain nous réserve, et la mer en est une très bonne illustration. Dans le cadre de mon projet Océans, j'ai fait la traversée de Valparaiso à Dunkerque à bord d’un porte-conteneurs russe. L'œuvre est un seul et même film qui dure toute la durée du voyage – vingt cinq jours. Le film dure toute la temporalité de la traversée de l'Amérique du Sud à l'Europe. 90 % du commerce international passe par l'océan, c'est énorme. En mer, les gens travaillent dans des conditions terribles, ils sont presque des esclaves. Océans parle de la façon dont nous voyons la mer depuis la terre. C'est un travail qui fait désormais partie de la collection du MoMA.

Vous avez commencé par étudier la musique et le cinéma au Chili, comment êtes-vous devenu artiste ?

ER – Quand j'étais jeune, tous les soirs après l'école, j'allais au conservatoire de musique. Je voulais devenir musicien. Pendant cinq ans, j'y suis allé quatre ou cinq jours par semaine pour étudier le piano et la percussion. Et puis, j'ai découvert que je n'étais pas vraiment un bon musicien… C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une école de cinéma, mais pas nécessairement parce que je voulais faire du cinéma – j'aimais faire de la photo, travailler sur le son et écrire. J’y ai rencontré deux personnes, Nestor Olhagaray, directeur de la Biennale des nouveaux médias au Chili, et un vidéaste du nom de Guillermo Cifuentes, qui est devenu un véritable ami. Tout un monde s'est ouvert à moi. Je travaillais comme monteur pour des amis, puis c'est devenu mon métier. J’ai été monteur de documentaires pendant presque dix ans. Et en 2007, je suis arrivé en France, en résidence au Studio national des arts contemporains du Fresnoy.

Comment travaillez-vous ?

ER – Je ne suis pas vraiment un artiste d'atelier... Je lis énormement les journaux. Toute ma méthodologie vient du monde du documentaire. Je travaille presque comme un journaliste.

Pensez-vous qu'il soit important pour un artiste de quitter son pays natal à un moment donné de sa vie, s'il en a l'occasion ?

ER – Non. Je pense que c'est très injuste. Je ne parle que pour le Chili, bien sûr. Injuste parce que je connais des artistes extrêmement talentueux qui n'ont pas la possibilité de montrer leurs œuvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens au Chili. Pour moi, c'était la même chose. Il a fallu que je devienne invisible dans mon propre pays pour que mon propre pays me voie. C'est en devant quitter mon pays que mon pays voit maintenant que j'existe. Je trouve cela terriblement injuste.

Je ne suis pas vraiment un artiste d'atelier... Je lis énormement les journaux. Toute ma méthodologie vient du monde du documentaire. Je travaille presque comme un journaliste.

Enrique Ramirez

Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'exposer ici, au Centre Pompidou, cet espace d'exposition particulier, avec les trois autres artistes nommés ?

ER – Je me sens particulièrement bien d'exposer avec Kapwani Kiwanga. Nous étions à l'école ensemble… Exposer au Centre Pompidou, comme vous l'imaginez, c'est incroyable ! Lorsque je suis arrivé en France, la première exposition que j’ai vue était ici !

Quelle œuvre d'art vous a le plus marqué ?

ER – Le travail de l’Américain Allan Sekula m'a vraiment influencé. J'adore aussi Raoul Ruiz, un artiste chilien. Je l'ai d'ailleurs rencontré ici en France, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Sinon je citerais l'œuvre poétique de Raul Zurita, un poète chilien que j'adore et qui m'inspire beaucoup.

En quoi croyez-vous ?

ER – Je pense que mon travail renvoie à une spiritualité ou à une « croyance »… Dans mon travail, j'essaie de poser des questions profondes et difficiles. Qui sont aussi les plus simples : d'où venons-nous ? Que faisons-nous ici ? Que faisons-nous de nos vies ? Je viens d'une famille catholique – j'ai été baptisé – mais je ne suis pas quelqu'un de pratiquant. Je crois aux énergies, aux âmes. Raoul Ruiz a une phrase que j'aime beaucoup : « la seule chose qui ne quitte pas ce monde, c'est l'âme ». L'âme porte toute la mémoire de quelqu'un, et c'est la seule chose qui ne quitte jamais ce monde. Je partage cette croyance. ◼

Prix Marcel Duchamp 2020

Alice Anderson, Hicham Berrada, Kapwani Kiwanga, Enrique Ramírez

7 octobre 2020 - 4 janvier 2021

L'édition du prix Marcel Duchamp 2020 est à double titre exceptionnelle. D’une part, parce qu’elle signe vingt années d’un travail généreux pour la mise en valeur de la scène artistique française par L’Adiaf (Association pour la diffusion internationale de l'art français), avec la collaboration du Centre Pompidou, d’autre part parce qu’elle s’est construite sous le signe d’un événement inédit, la pandémie, qui a bousculé nos vies, nos valeurs et notre rapport au temps. Fait du hasard, c’est en particulier la question du temps qui traverse la démarche des quatre artistes présentés, dont la rencontre au sein de cette exposition ne procède pas d’un regroupement thématique – c’est la règle du jeu –, mais de la sélection d’un comité. Alice Anderson crée ses œuvres à partir de danses-performances proches de rituels aux temporalités variées ; Hicham Berrada se projette par-delà les temps géologiques pour imaginer des activités chimiques souterraines productrices de paysages merveilleux ; Kapwani Kiwanga déjoue les récits fabriqués de l’histoire pour livrer autant d’alternatives à la construction de la mémoire ; Enrique Ramírez, quant à lui, prône l’incertitude comme un état transitoire porteur de promesses d’une nouvelle manière de voir le monde.

À lire aussi

Dans l'agenda

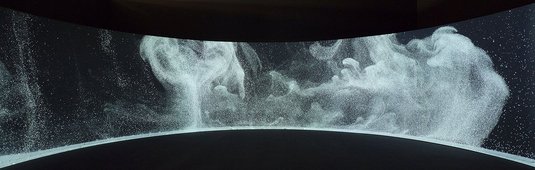

Enrique Ramirez, vue de l'installation Incertains au Centre Pompidou

Photo © Bertrand Prévot

Commissaire de l'exposition

Sophie Duplaix

Conservatrice en cheffe du service des collections contemporaines, Musée national d'art moderne