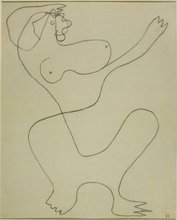

Tête

1915

Informations détaillées

| Artiste |

Henri Laurens

(1885, France - 1954, France) |

|---|---|

| Titre principal | Tête |

| Date de création | 1915 |

| Domaine | Dessin | Collage |

| Technique | Mine graphite, pastel, gouache et papiers découpés et collés sur carton |

| Dimensions | 21 x 28,5 cm |

| Inscriptions | Signé et daté en bas au centre : LAURENS 1915 |

| Acquisition | Dation, 1992 |

| Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |

| N° d'inventaire | AM 1992-144 |

Analyse

Au contact de Braque et de Picasso, le sculpteur Henri Laurens s’engage – quelques années après eux, à partir de 1915 seulement – dans l’expérience cubiste. Ses premiers collages suivent à la lettre les prescriptions de Cézanne et sont construits par combinaison de formes strictement géométriques, cercles et triangles essentiellement. Le rôle de la couleur – Laurens utilise des matériaux ordinaires, cartons, papiers d’emballage bruts, papiers sombres – est (comme dans ses premières « Constructions » contemporaines, faites de bois seul) réduit : des noirs, des beiges, l’opposition élémentaire de l’ombre et de la lumière, qui sera fournie plus tard par le carton ondulé. Il utilise fréquemment aussi du papier calque, ajoutant des effets de transparence. Les lignes de construction, laissées volontairement apparentes, renforcent le caractère d’épure dynamique de ces figures. Joséphine Baker – intitulé évidemment bien après coup, puisque la danseuse, née en 1906, ne s’est fait connaître qu’au début des années 1920 – peut rappeler en effet le corps filiforme et les jambes interminables de la célèbre animatrice de la Revue nègre (1925). Mais, loin d’être gracieuse, encore moins « sexy », cette figure est semblable à un insecte mécanique au gros ventre, aux pattes grêles, aux yeux protubérants, piqué sur son rectangle-socle : elle est surtout à mettre en relation avec une Figure couchée exécutée par Laurens en plâtre polychrome, dont ne subsiste qu’une photographie parue en 1930 dans Cahiers d’art. Dès le début, et comme toujours par la suite, le collage sert de laboratoire, d’outil d’ajustement très précis, de la sculpture. La limpidité apparente de l’œuvre de Laurens, son exquise justesse sont obtenus par un travail complexe, longuement élaboré sur le papier.

Il en est de même avec Tête, daté également de 1915 : Laurens travaille beaucoup ce thème jusqu’en 1917 et réalise trois constructions très différentes à partir des études en papier collé. L’intuition de départ, dérivée des analyses de Braque et de Picasso, est la description du visage par la combinaison asymétrique d’un triangle et d’un rectangle (ou bien d’un ovale et d’un rectangle), à l’intersection desquels vient se placer, en oblique, le plan du nez. À partir de ce schéma de base, de multiples versions « papier » déclinent avec beaucoup de grâce et de verve les mêmes éléments, en variant les regards, les inversions du creux et du plein (comme dans le fameux masque Grebo de Picasso, dont les yeux sont figurés par des cylindres), la distribution de l’ombre et de la lumière (arête du nez en clair sur fond sombre, ou le contraire). Cette version – le Musée en possède une autre, plus grande, mais moins aboutie (AM 1993-60, entrée avec la dation Vieira da Silva) – met en œuvre plusieurs techniques : des aplats découpés, certains rehaussés de pointillés, mais aussi un travail subtil de coloration au crayon, au pastel et à la gouache. Elle est proche de la construction conservée au MOMA de New York (Tête, 1915), composée de formes découpées en aplats dans un bois mince, superposées et colorées de teintes sourdes, gris, bleus et rouges-bruns. Le collage du Musée est l’une des étapes qui mènent à cette réalisation frontale, semblable elle-même à un bas-relief.

Isabelle Monod-Fontaine

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Bibliographie

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Braque/Laurens un dialogue. Autour des collections du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne et du Musée des beaux-arts de Lyon : Lyon, Musée des beaux-arts, 21 octobre 2005-30 janvier 2006. - Paris : Editions du Centre Pompidou, 2005 (sous la dir. d''Isabelle Monod-Fontaine et Sylvie Ramond, avec Marielle Tabart) (cit. p. 58, reprod. coul. p. 66) . N° isbn 2-84426-288-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 93) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky