Baba Yaga, cavaliers et vieille Russie : figures de contes dans l’œuvre de Kandinsky

L’intérêt bien connu de Vassily Kandinsky pour le folklore russe marque à la fois sa vie et son œuvre : on ne s’y trompe guère en remarquant la récurrence aisément visible de figures emblématiques issues de mythes et de contes, certaines étant même au centre de plusieurs compositions, à l’instar de Baba Yaga, Saint-George II, de vieillards barbus et de femmes en tenues traditionnelles dans des paysages de forêts. À travers ces personnages, Kandinsky dépeint, selon les mots de l’historienne de l’art Peg Weiss, une « vieille Russie ». Cependant, si le peintre esquisse une Russie a priori d’autrefois, il s’attache à montrer non pas un monde urbain et moderne, mais une certaine ruralité, discrète et mystérieuse. C’est au cœur de ce monde paysan, dans les forêts de bouleaux et les champs que se cache peut-être l’âme de la Russie qu’il a longtemps recherchée. Les mythes, les contes et les histoires, slaves ou finno-ougriens, pourraient alors être un moyen de comprendre les aspirations spirituelles des peuples.

Cet attachement au folklore slave et d’autres cultures excède le seul cadre de ses œuvres, et s’inscrit dans son quotidien, notamment par sa collection de loubki (ces estampes populaires russes gravées sur le bois), livres et objets artisanaux. Mais comment ce folklore, ces contes et ces objets s’ancrent-ils dans le parcours artistique de Kandinsky ? Comment ce répertoire folklorique s’est-il imposé à lui, au point d’occuper une place si importante tout au long de sa vie ? En revenant sur l’histoire du folklorisme dans la Russie impériale, il s’agit ici de comprendre l’intérêt croissant pour les traditions rurales et populaires, leur place dans le monde académique et artistique, et la manière dont Kandinsky, pendant la période où il étudiait à Moscou, a intégré les figures narratives majeures de ces traditions orales. Il convient donc, dans un premier temps, de remonter dans le temps, avant la naissance de Kandinsky, ce afin de comprendre le contexte politique et académique dans lequel a émergé la question du folklorisme en Russie. Par la suite nous pourrons ainsi considérer le parcours du futur peintre russe, et la manière dont celui-ci l’a amené à s’imprégner des histoires et des contes issus de plusieurs cultures, jusqu’à revendiquer son identité slave, et à les inclure dans ses œuvres et s’en servir de leitmotiv symbolique.

Cet attachement au folklore slave et d’autres cultures excède le seul cadre de ses œuvres, et s’inscrit dans son quotidien, notamment par sa collection de loubki (ces estampes populaires russes gravées sur le bois), livres et objets artisanaux.

Après avoir connu la défaite lors de la guerre de Crimée (1853 - 1856) et la mort du tsar Nicolas 1er (1796 - 1855), l’empire russe est ébranlé. Alexandre II (1818 - 1881), ayant accédé au trône en 1856, souhaite alors moderniser son pays, par le biais de réformes et de son industrialisation. Il s’agit également pour le nouveau dirigeant de réaffirmer les bases identitaires de l’empire afin de créer une unité nationale, processus multiple nécessitant d’associer les minorités ethniques éparpillées sur tout le territoire et encore méconnues ; d’accorder un intérêt important au monde rural et aux paysans et de souligner l’unité du peuple slave. En parallèle de ces changements, l’intérêt pour le folklore est également motivé par la publication et la traduction des contes des frères Grimm, qui marque l’ensemble de l’Europe du début du 19ᵉ siècle. Cela inspira fortement Alexandre Nikolaïevitch Afanassiev (1826 - 1871), un savant, à la fois porté sur l’histoire, la littérature, le droit, l’ethnographie, tout en étant aussi un folkloriste, bibliographe, journaliste, archiviste et étymologiste.

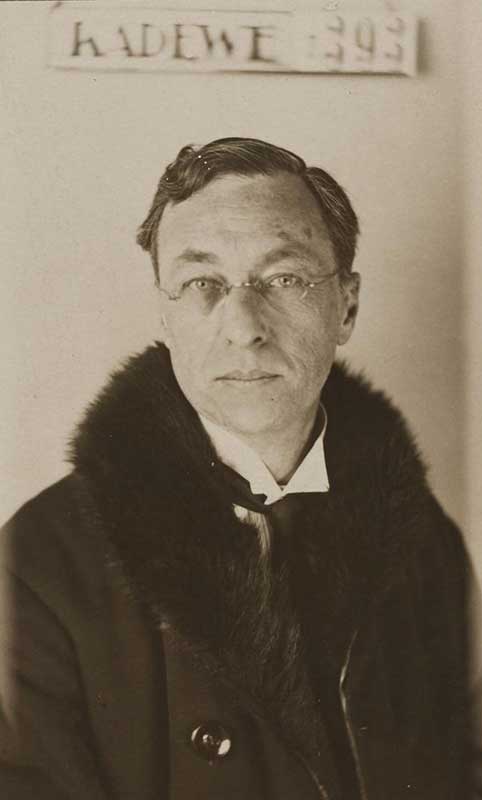

![Vassily Kandinsky, Vieillard Barbu [vers 1903 - 1904]](/_elastic_filemount/media/picture/b1/75/b175109f6d65e426b16fde2ed2fabe6d/thumb_large.jpg)

Vieillard Barbu, [vers 1903 - 1904]

Peinture à la cire sur carton, 54,7 x 23 cm

Domaine public

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn

Celui-ci s’intéresse tout d’abord au droit pénal, avant de se passionner pour les contes et les histoires folkloriques russes. Employé dans les archives, il y redécouvre des légendes et des récits, qui furent collectés par les ethnographes du début du siècle. Il les compile, les révise, et les publie à partir de 1855 dans un ouvrage intitulé Contes populaires russes. La publication de ces contes connaît un grand succès populaire, ainsi que la reconnaissance de la part de la société impériale de géographie. Par ailleurs, l’intérêt croissant d’une partie de la société russe pour le monde rural, le folklore, le slavisme et les ethnies minoritaires, est également nourri par des événements qui ont des impacts culturels très marqués dans la Russie tsariste.

À ce titre, un important évènement, la Première exposition ethnographique consacrée à la Russie est organisée à Moscou en 1867 : elle met en scène les soixante ethnies composant l’empire russe et fait une place d’honneur aux cultures slaves et à leur unité. Inaugurée par la famille impériale, cette exposition rencontre un succès retentissant et inaugure une ère nouvelle pour la Russie tsariste. Par ailleurs, elle assure la notoriété du département de la société impériale des sciences naturelles, d’anthropologie et d’ethnologie de Moscou, fondé en 1868 et de la création du musée ethnographique Dashkov. L’ethnographie devient alors, parfois malgré elle, une discipline capable de répondre aux interrogations d’une partie de la société russe et aux ambitions du pouvoir tsariste, qui prône un panslavisme et un nationalisme s’étendant au-delà des frontières de l’empire, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer les peuples minoritaires à l’unité nationale.

Par conséquent, science, politique et État se retrouvent engagés dans un dialogue complexe, ayant trait aux réformes du monde rural, notamment l’abolition du servage et à l’intégration des minorités non slaves au sein de l’empire. Sur le plan académique, cela mène à la conjugaison du droit, de l’ethnographie, de l’économie, disciplines qui, bien qu’elles occupent des chaires différentes dans les universités, sont souvent associées les unes aux autres, et sont vues comme particulièrement attractives dans cet empire en pleine transformation.

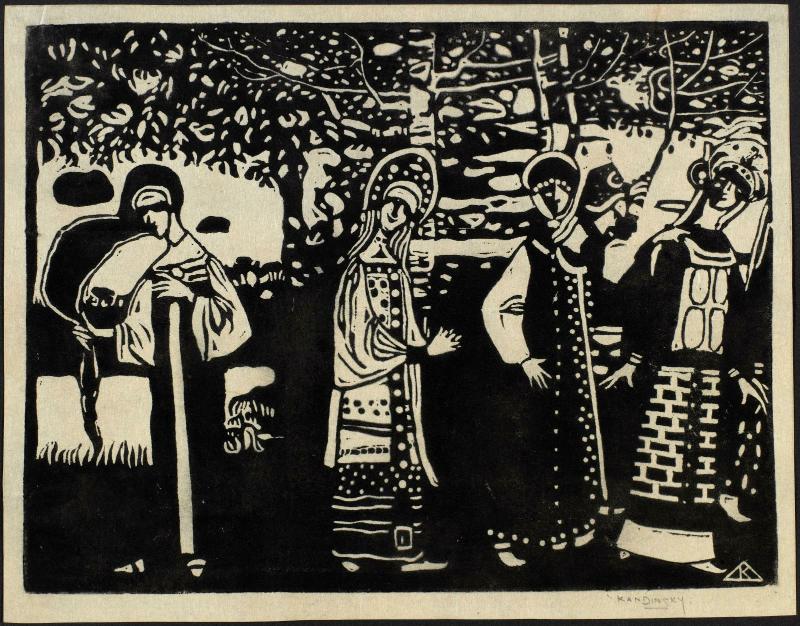

![Vassily Kandinsky, Altrussisches

(Vieille Russie) [début 1904]](/_elastic_filemount/media/picture/67/e4/67e4310f5c175d68ee35d24bed91f9d6/thumb_large.jpg)

Altrussisches

(Vieille Russie), [début 1904]

Tempera sur carton, 23 x 54,7 cm

Domaine public

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. GrandPalaisRmn

Il est donc assez peu surprenant de voir que le jeune Vassily Kandinsky, issu d’une famille marchande et fréquentant cette classe nouvelle de commerçants aisés, ait choisi d’étudier le droit pénal, romain, l’économie et l’ethnologie à l’université de Moscou. C’est au travers de l’étude du droit que Kandinsky se familiarise avec l’ethnologie, en prenant connaissance du droit coutumier, qu’il préfère largement au droit romain, considéré comme trop rigide pour son « âme slave ». L’intérêt de Kandinsky pour l’ethnographie est renforcé à la fois par ses professeurs, notamment Maxime M. Kovalevsky, ainsi que par ses amis, en particulier par Nikolaï Kharuzin, étudiant en ethnologie et spécialiste des coutumes religieuses des Lapons du nord de la Russie. Ce dernier lui permet de découvrir les peuples finno-ougriens par exemple, tout en l’invitant aux réunions ethnologiques tenues par des intellectuels. Ces influences marquent nettement Kandinsky, à tel point que en 1888, il décide d’étudier les croyances des Zyrians et des Permiens, puis de partir en mission scientifique en Vologda en 1889 afin de mener une enquête sur le droit coutumier de ces populations.

C’est au travers de l’étude du droit que Kandinsky se familiarise avec l’ethnologie, en prenant connaissance du droit coutumier, qu’il préfère largement au droit romain, considéré comme trop rigide pour son « âme slave ».

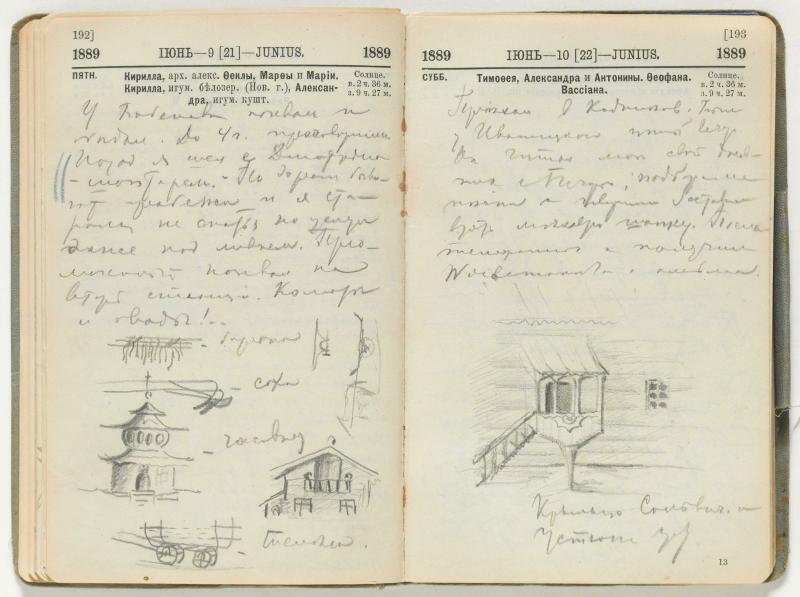

Dans son carnet de terrain, on note doublement l’intérêt de Kandinsky pour les traditions orales. Alors qu’il chemine, il lit le Kalevala, assemblage de récits oraux de la mythologie finlandaise, et marque son admiration pour ce livre. Ce texte est la compilation de très nombreux chants et récits, dont le recueil a été réalisé dans les campagnes de Finlande entre 1834 et 1847 par le folkloriste Elias Lönnrot, puis traduit en suédois (1841) et en allemand par les philologues Carsten et Jacob Grimm, ce dernier ayant lui-même compilé, avec son frère, des contes européens. Nul doute que cet ouvrage, ainsi que les lectures recommandées par son ami Kharuzin sur les peuples finno-ougriens, ont motivé Kandinsky à tenter de lui aussi recueillir un peu de ces traditions orales auprès des Zyrians.

Cependant, malgré toute sa bonne volonté, Kandinsky déclare n’enregistrer que peu de matériel ethnographique, sinon des informations sur la conception de l’âme, qui font l’objet d’une publication scientifique en 1889, intitulée D'après des documents sur l'ethnographie des Zyrians de Sysol et de Vechegda : les divinités nationales (selon les croyances contemporaines. En effet, si les Zyrians ont des traditions orales particulières, Kandinsky déplore qu’ils soient désormais autant acculturés par les Russes et la religion orthodoxe, notant qu’ils chantent en russe et qu’ils ont, pour la plupart, oublié leur langue. C’est d’ailleurs la cohabitation des cultures, zyrianne et russe, qui le marque profondément, et qui, aux yeux du jeune universitaire moscovite, semble incarner l’image fantasmée d’une Russie d’autrefois.

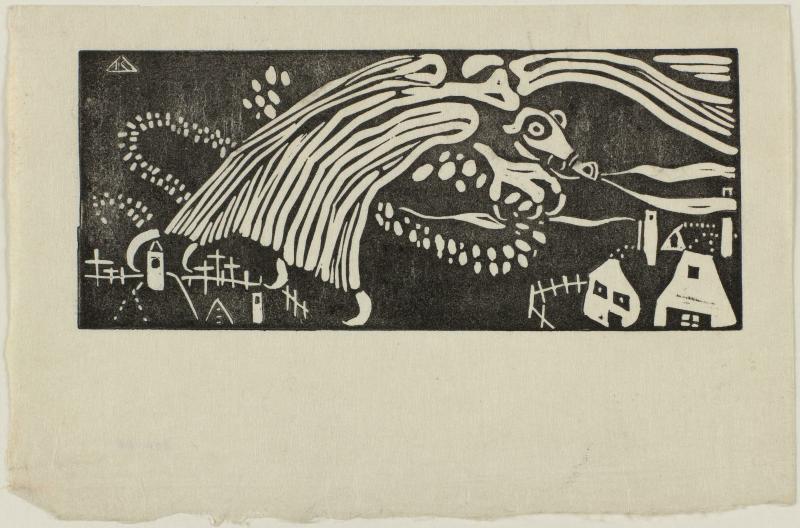

À la fois sorcière, esprit féminin de la forêt, Baba Yaga est un personnage complexe et ambigu, dont les origines sont antérieures à la christianisation de la Russie.

Les traditions des Zyrians ont en effet fortement été marquées par la culture slave, avec laquelle les premiers contacts commencent dès le 14e siècle. Cela est notable pour certains contes par exemple, dans lesquels les protagonistes slaves trouvent leurs alter egos dans les histoires zyriannes. C’est le cas pour l’un des personnages les plus emblématiques de la culture orale slave, la sorcière Baba Yaga, qu’on retrouve sous une forme très proche, sous le nom de Ëma, voire Yoma. À la fois sorcière, esprit féminin de la forêt, Baba Yaga est un personnage complexe et ambigu, dont les origines sont antérieures à la christianisation de la Russie. Elle incarnerait en partie Leshy, l’esprit de la forêt, que l’on retrouve sous le nom de Vörsa auprès des Komis. Parfois décrite comme cannibale, Baba Yaga a un rôle tout aussi mystérieux que ses origines : elle est dépeinte comme pouvant dévorer des enfants dans certaines histoires, mais en aide dans d’autres.

Ancien costume russe, 1929

Aquarelle sur papier, 44 x 60 cm

Domaine public

Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. GrandPalaisRmn

Dans certains contes, elle est amenée à combattre un autre personnage important des mythes slaves, Ivan Tsarevitch, un chevalier se déplaçant tantôt sur un loup ou un cheval, et qui, s’il lui arrive de déjouer les plans de Baba Yaga lorsqu’elle incarne un personnage néfaste, s’associe à elle pour défier Kochtcheï l'immortel. Ivan Tsarevitch lutte également contre des dragons, combats qui ne sont pas sans rappeler Saint-Georges, qui tua des monstres similaires. Ivan tsarevitch et Baba Jaga sont également présents dans les loubki, ces estampes gravées sur bois, que collectionnait Kandinsky. Bien que peu représentés, leurs iconographies sont véhiculées dans la culture populaire, et plus tard, seront largement mises en valeur par le peintre et illustrateur russe Ivan Bilibine (1876 - 1942).

Il est intéressant de constater que, tout comme Kandinsky, ce dernier se rendit également en Vologda, missionné par le musée ethnographique de St-Pétersbourg pour y recenser du matériel ethnologique sur la culture russe. Par ailleurs, ce n’est pas le seul lien unissant Kandinsky à la Vologda : il sera en contact avec l’écrivain Alexis Remizov (1877 - 1957), qui y fut placé en exil et qui profita de son isolement auprès des Zyrians pour collecter du matériel ethnographique, notamment des contes et des traditions populaires. Le séjour en Vologda réalisé par Kandinsky, tout comme son intérêt croissant pour les traditions orales et les mythes, ont eu une influence notable dans son œuvre. On note tout d’abord que ces traditions orales, qu’elles soient russes, zyrianes ou finno-ougriennes, à l’instar du Kalevala, le fascinent, tout en le confirmant dans son identité culturelle, profondément slave. Ses origines seront d’ailleurs mises en valeurs lorsqu’il arrivera à Paris, période à partir de laquelle il collectionne avec plus de ferveur des loubki.

On remarque que son intérêt pour cette imagerie traditionnelle ne décroît pas, mais est adapté à sa production artistique. Ainsi, les contes, présents dans son œuvre, tout d’abord sous la forme de peintures et de dessins figuratifs jusqu’en 1910, se font de plus en plus abstraits.

On remarque que son intérêt pour cette imagerie traditionnelle ne décroît pas, mais est adapté à sa production artistique. Ainsi, les contes, présents dans son œuvre, tout d’abord sous la forme de peintures et de dessins figuratifs jusqu’en 1910, se font de plus en plus abstraits. En cela, il paraît intéressant de mettre en lien la théorie du folkloriste Vladimir Propp (1895-1970) avec le cheminement intellectuel et esthétique de Kandinsky. Selon Propp, qui s’est principalement basé sur les recueils de contes compilés par Afanassiev, ces histoires forment un mythe, un ensemble cohérent qui dépasse la simple narration d’une histoire particulière, à même de définir des croyances bien plus vastes. Les éléments des contes formeraient alors des figures plus abstraites, qui, associées les unes aux autres, constitueraient la trame narrative des mythes.

On note, en 1923, un même processus chez Kandinsky, qui, depuis les figures de Baba Yaga ou de femmes dans la forêt, passe à un registre bien plus abstrait pour illustrer le recueil de contes d’Alexis Remizov, intitulé Macaronis et autres contes. Cet ouvrage, publié bien après la disparition de Remizov et de Kandinsky, en 1998, réunis pour la première fois ces différents dessins et contes, eux-mêmes très éloignés des canons des contes traditionnels. Ce changement est particulièrement marquant lors de la comparaison de la figure de Baba Yaga à celle de la sorcière illustrant le conte intitulé La sorcière de ce même recueil.

La collaboration entre Remizov et Kandinsky ne s’arrête pas là, car, tout comme le peintre, l’écrivain vient également vivre à Paris en 1923 et on voit, dans la correspondance des deux hommes, le projet d’un autre recueil de contes que Kandinsky aurait dû illustrer. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, puis le décès de Kandinsky en 1944, mettront un terme à ce projet qui, peut-être, aurait pu apporter un éclairage nouveau sur le parallèle entre les contes et les abstractions du peintre. ◼

![Vassily Kandinsky, Illustration du conte : La Sorcière d'Alexis Remizov [vers 1923]](/_elastic_filemount/media/picture/ae/a5/aea56f67074ee9c0c3323c6b3d320b1f/thumb_large.jpg)

Illustration du conte : La Sorcière d'Alexis Remizov, [vers 1923]

Mine graphite et encre de Chine sur papier, 19 x 13,55 cm

Domaine public

Adam Rzepka - Centre Pompidou, MNAM-CCI

Le groupe mission recherche des Amis du Centre Pompidou

Créé en 2019 en étroite collaboration avec la Bibliothèque Kandinsky, le groupe mission recherche des Amis du Centre Pompidou vise à participer à l’enrichissement des collections nationales au travers de la recherche et de la diffusion des savoirs. Chaque année, jusqu’à trois bourses de recherche sont financées, permettant à de jeunes chercheurs d’accomplir, sous la direction d’un conservateur ou d'une conservatrice du Centre Pompidou, une mission de recherche via l’étude de terrain, l’étude d’archives, la réalisation d’entretiens ou de traductions inédites. Lauréat de la bourse Mission Recherche des Amis du Centre Pompidou en 2022, Nicolas Bureau est un anthropologue dont les travaux portent sur les liens entre l’Homme, les animaux et l’environnement auprès des populations pastorales du cercle arctique.

À lire aussi

Anonyme, Le combat du Glorieux Erouslan chevauchant le serpent pour sauver la Tsarine Anastasia (1880-1900)

gravure rehaussée de couleurs, 35,3 x 44 cm

© Bibliothèque Kandinsky/Centre Pompidou