Avec « Surréalisme », un voyage de l'autre côté du miroir

Avant d’être une avant-garde artistique, une fabrique de chefs-d’œuvre, le surréalisme s’est voulu expérience, une voie d’accès à une « autre vie », une invitation à passer de l’autre coté du miroir de la réalité, à plonger dans une nuit qui, traversée d’éclairs, se transforme en plein jour, brouille les frontières du rêve et de la réalité. Une exposition surréaliste impose seuils, passages, chemins étroits et venelles obscures…

Avant d’être une avant-garde artistique, une fabrique de chefs-d’œuvre, le surréalisme s’est voulu expérience, une voie d’accès à une « autre vie », une invitation à passer de l’autre coté du miroir de la réalité.

Face à la reconstitution de la fameuse « Porte de l'Enfer » (située à l'origine boulevard de Clichy, non loin de chez Breton, ndlr), sorte de gueule ouverte qui menace de les dévorer puis les téléporte dans un univers parallèle, les visiteurs sont invités à accepter le risque qu’ils encourent à suivre Alice dans le terrier de son lapin blanc. Passé l’épreuve d’une possible « disparition », (c’est à un magicien qu’est confiée la porte anthropomorphe qui ouvre l’exposition), c’est à un labyrinthe qu’accèdent les visiteurs : une autre métaphore de cette pensée sinueuse et contradictoire à laquelle nous invite le surréalisme.

Les salles sont autant d’univers autonomes. Chacun d’elles explore la case d’un jeu de l’oie, carte possible de l’imaginaire du mouvement. La peinture, les œuvres surréalistes sont bien de nature « littéraire », elles nous racontent des histoires.

Au temps du surréalisme, chacune de ses expositions était un parti-pris, un geste qui exprimait un engagement. En 1938, contre les menaces d’un climat politique délétère, l’exposition surréaliste rend compte de l’angoisse du temps, résonne du son des bruits de bottes. En 1947, geste d’espoir, projet de refondation d’une société, d’un ordre humain nouveaux, l’exposition de la galerie Maeght dresse l’inventaire de mythologies nouvelles. En 1959, « E.R.O.S » se confronte à la pudibonderie d’une époque corsetée. En 1965 enfin, « L'écart absolu » interpelle un monde qui s’oublie dans l’extase matériel, se perd dans la consommation débridée à laquelle invite la production de masse.

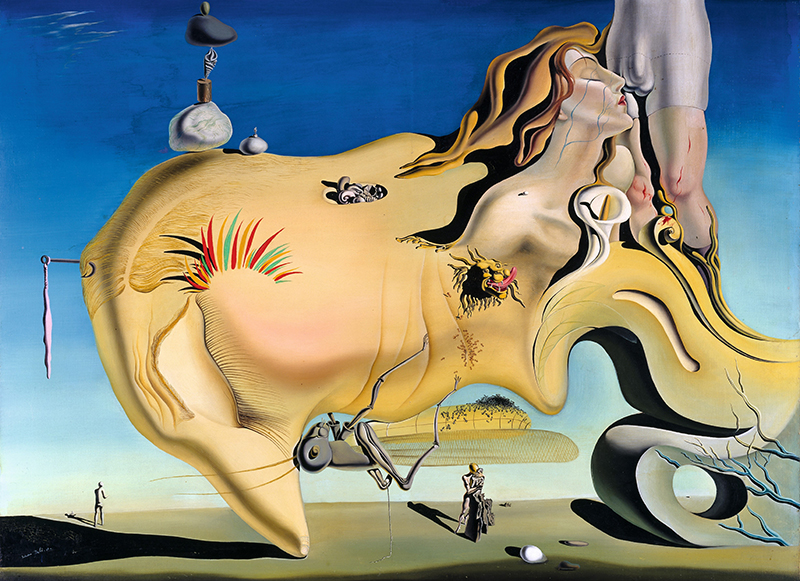

Un fil d’Ariane relie l’archipel des salles de l’exposition. D’une plongé à l’intérieur de soi, des « yeux clos » du peintre et du poète, du « modèle intérieur » (première salle), ce « fil » conduit au « Cosmos » (dernière salle), relie les réflexions intimes, au vertige de l’universel. Sur le chemin, on croise les « héros littéraires » du surréalisme : Lautréamont, Carroll, Sade, les étapes d’une cosmogonie : les « Mères » (faustiennes), Mélusine, les Forêts…, les tropes de l’imaginaire surréaliste : la nuit, les monstres, la pierre philosophale… Et sur les murs du labyrinthe, des poèmes, comme des pages arrachées aux livres de la bibliothèque surréaliste. ◼

À lire aussi

Dans l'agenda

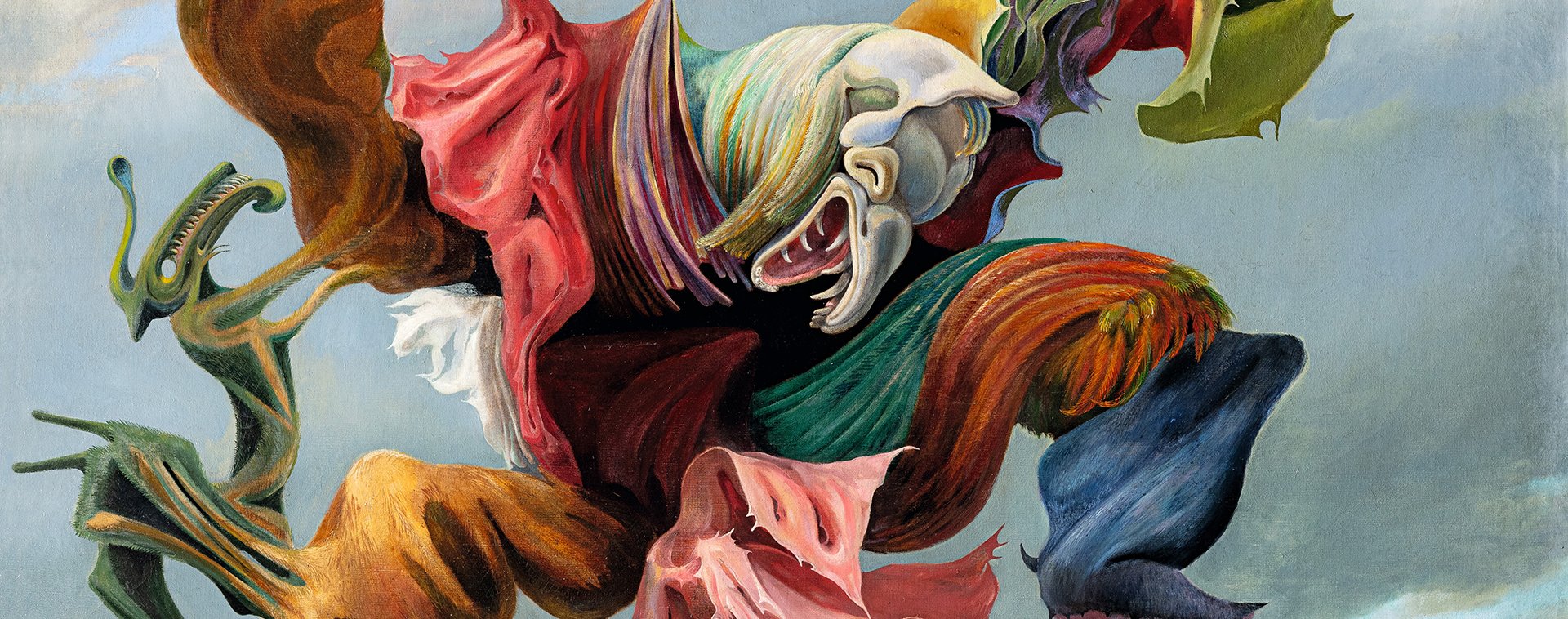

Max Ernst, L'ange du foyer (le triomphe du surréalisme), 1937

© Adagp, Paris. Vincent Everarts Photographie