Au Centre Pompidou, la bande dessinée c'est tout un art !

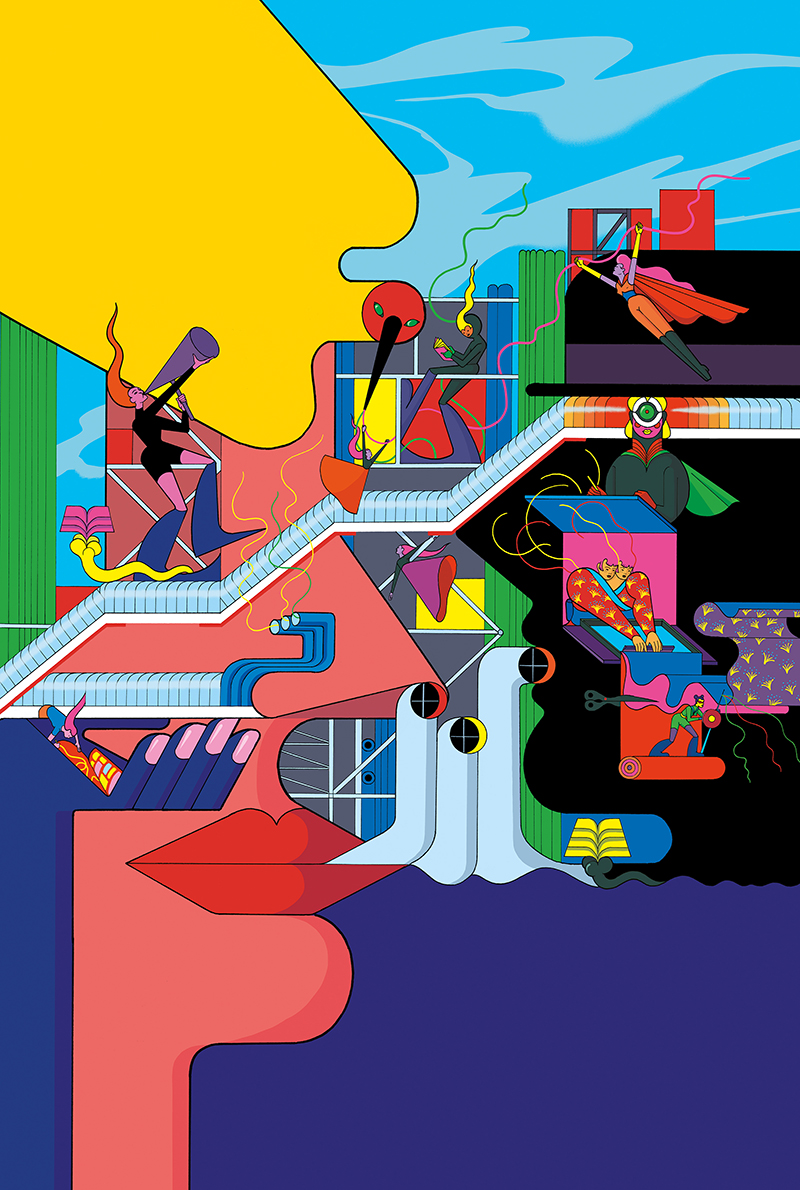

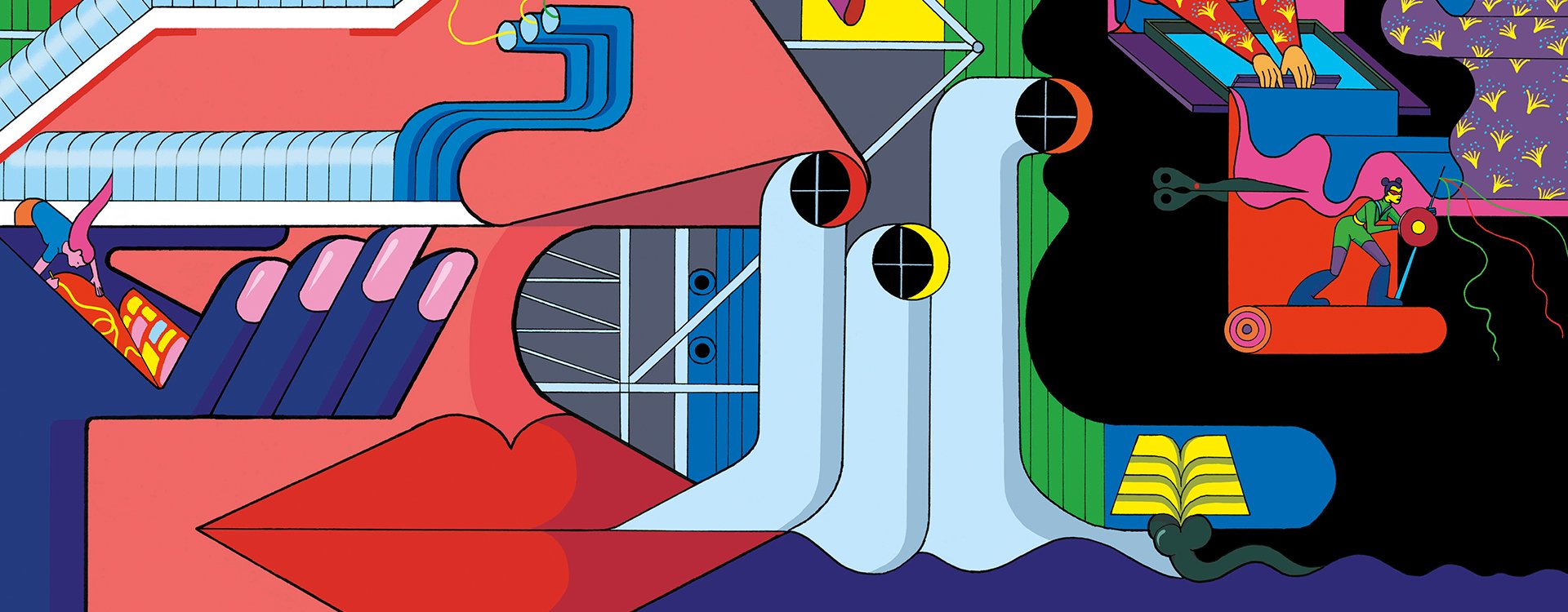

Une créature à la peau mauve s’élance vers les cieux, sa chevelure rose ondoyant aux quatre vents. Un peu plus bas, une autre souffle dans un instrument à mi-chemin entre la trompette et le mégaphone. D’autres encore lisent, cousent ou batifolent. Tout est rose, pourpre ou jaune et personne ne tient en place. Bienvenue au Centre Pompidou, métamorphosé par le trait de Fanny Michaëlis. L’illustratrice et autrice française de bande dessinée signe l’affiche vitaminée de l’une des grandes manifestations culturelles de l’été parisien : « La BD à tous les étages ». Le titre est à prendre au pied de la lettre car dès le 29 mai, le bâtiment tout entier vibrera au rythme du 9e art. L’événement a été souhaité par Laurent Le Bon, le président du Centre Pompidou, et il inclut l’ensemble des départements au sein de la programmation.

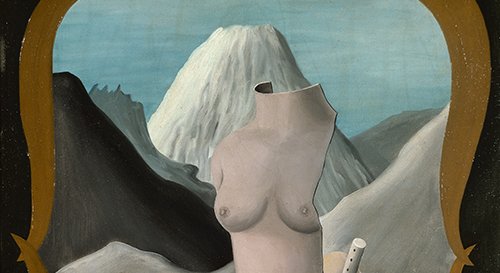

« Nous prenons la BD telle qu’elle est, c’est-à-dire comme un art », amorce Anne Lemonnier, attachée de conservation au Musée national d’art moderne. Dans le cadre de cette manifestation inédite, elle s’est occupée de deux expositions. La première, « La bande dessinée au Musée », est un parcours qui s’invite parmi les collections modernes au fil de six monographies de grands maîtres du genre (Edmond-François Calvo, Will Eisner, Hergé, George Herriman, Winsor McCay et Geo McManus) et une série d’hommages à des chefs-d’œuvre du Musée par des auteurs contemporains. Avec Emmanuèle Payen, directrice du département du développement culturel et cinéma de la Bibliothèque publique d’information (Bpi), elle est également la co-commissaire de la grande fresque qui occupe tout l’étage supérieur : « Bande dessinée, 1964-2024 ».

Lorsqu’il s’agit de faire une exposition sur plus de 1000 m² qui représenterait la BD, toute la BD depuis les années 1960, on se heurte rapidement à la question épineuse de l’exhaustivité.

Anne Lemonnier, co-commissaire de l'exposition Bande dessinée, 1964-2024

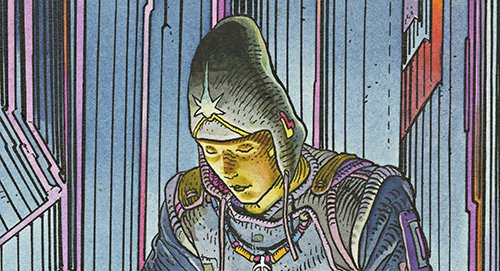

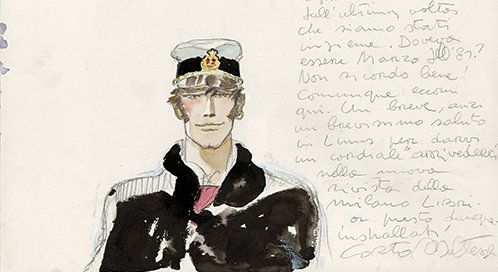

« Lorsqu’il s’agit de faire une exposition sur plus de 1000 m² qui représenterait la BD, toute la BD depuis les années 1960, on se heurte rapidement à la question épineuse de l’exhaustivité », retrace Anne Lemonnier. « Comment s’y prendre ? Par où commencer ? Il faut écouter l’histoire et savoir s’entourer », poursuit-t-elle. Deux conseillers scientifiques ont ainsi rejoint l’aventure, Thierry Groensteen, historien de la bande dessinée, et Lucas Hureau, directeur du MEL Compagnie des arts, dont la connaissance pointue du manga s’est révélée précieuse. Le panorama thématique et transgénérationnel regroupe un peu plus de sept cents planches et près de cent quarante auteurs de BD. Il s’agit du premier en France à faire dialoguer la ligne claire franco-belge, le comics américain et le manga japonais. Ces trois traditions, issues des principaux territoires de la création dessinée, invitent à une traversée en douze sections et autant d’atmosphères. Le visiteur passe alors de la contre-culture à l’effroi, du rêve au rire et traverse l’écriture de soi, l’anticipation ou la géométrie. Anne Lemonnier note : « Nous avons tricoté un discours curatorial qui est une adjonction de connaissances. La dimension subjective est inévitable et il faut l’assumer, car elle contribue à rendre le résultat passionnant. » Passionnée, Emmanuèle Payen l’est tout autant : « Je suis une grande lectrice de BD. Mon point d’accroche est la richesse des récits, en particulier dans les albums qui questionnent le genre, l’identité et la société. Je pense notamment à Joe Sacco, dont les planches sur Gaza sont d’une cruelle actualité ». Elle souligne la politique d’expositions que mène depuis plusieurs années la Bpi par des expositions monographiques d’auteurs comme Claire Brétecher (2015), Catherine Meurisse (2020) ou Hugo Pratt cette année, exposé via son héros Corto Maltese.

« La BD à tous les étages » prolonge l’attention pionnière portée par le Centre Pompidou à cette forme d’expression. Les murs de l’institution ont accueilli des propositions qui ont fait date : « Bande dessinée et vie quotidienne » (1977), « Héros de papier, les récits complets des années 1950 » (1988) ou « Hergé » (2006). Le moment présent est particulièrement propice à l’écriture d’un nouveau chapitre des amours complexes entre art et bande dessinée. « Cette mise à l’honneur fait suite aux événements institutionnels, et plutôt heureux, que la BD a vécus ces dernières années : entrée au Collège de France et à l’Académie des beaux-arts, invitations plus fréquentes dans les musées », observe Catherine Meurisse. En 2020, elle devient la première dessinatrice de BD à siéger à l’Académie des beaux-arts. Elle figure dans l’exposition thématique du niveau 6 « Bande dessinée, 1964-2024 » à la section « rire » et dans l’accrochage du Musée, à la faveur d’un dialogue avec Mark Rothko. Celle qui dit avoir toujours ignoré la hiérarchie entre les arts préfère cultiver les confrontations insolentes : en témoignent ses albums Moderne Olympia (2014) ou Delacroix (2019). Habituée à « déboulonner les statues des puissants, toutes catégories confondues » par son ancien métier de caricaturiste, elle précise : « Dans l’art, une fois la hiérarchie explosée, vous avez sous les yeux et à portée de main des trésors que vous ne craignez plus d’approcher ».

Dans l’art, une fois la hiérarchie explosée, vous avez sous les yeux et à portée de main des trésors que vous ne craignez plus d’approcher.

Catherine Meurisse, autrice

La BD possède un statut « rebelle, instable ou passe-muraille » qui, pour Catherine Meurisse, fait sa richesse. Chez Jochen Gerner, c’est également la versatilité qui prévaut. « J’aime dessiner suivant des rythmes variés, avec de multiples techniques et pour différents supports », amorce celui qui œuvre aussi bien pour la presse, les projets éditoriaux ou les cimaises de la galerie Anne Barrault, qui le représente à Paris. Pour lui, « la bande dessinée possède cette ambiguïté qui en fait sa force, et parfois sa faiblesse pour certains : être une œuvre d’art unique, par l’existence de sa matrice originelle, et multiple, par la règle de sa reproductibilité technique. » Diplômé de l’École nationale supérieure d’art de Nancy, Jochen Gerner s’est distingué par un trait précis à l’encre de Chine. Curieux de toutes les images, il détaille : « Ma formation visuelle ne vient pas forcément d’autres dessinateurs. J’aime l’architecture, l’imagerie scientifique et technique. »

La bande dessinée possède cette ambiguïté qui en fait sa force, et parfois sa faiblesse pour certains : être une œuvre d’art unique, par l’existence de sa matrice originelle, et multiple, par la règle de sa reproductibilité technique.

Jochen Gerner, auteur

La culture BD attire comme jamais les jeunes artistes et cette porosité pourrait bien l’expliquer. Irrévérence des marges pour Catherine Meurisse, trajets vers l’inconnu pour Jochen Gerner : la séduction opère car elle colle à l’esprit d’une époque fluide qui ne s’embarrasse plus des cases héritées. « Cet attrait s’inscrit dans un vaste ensemble où se côtoient les univers numériques, les arts urbains, les films d’animation et les mangas », résume ce dernier. « Tout cela correspond à une énergie ultra contemporaine très forte et donc à un miroir total du monde. » ◼

Article publié dans le cadre d'un partenariat éditorial Art Basel Paris × Centre Pompidou

Related articles

In the calendar

Illustration affiche « La BD à tous les étages »

© Fanny Michaëlis 2024