Todd Haynes : « Le féminisme — mon féminisme, a fourni un modèle pour ma critique de la société dominante. »

Concevant le cinéma comme l’art de l’artifice, Todd Haynes signe des mises en scènes flamboyantes. Mêlant fascination du sujet et puissance du cinéma, il interroge les figures artistiques les plus éminentes des 19e et 20e siècles — Arthur Rimbaud, Jean Genet, Bob Dylan (I'm Not There, 2007) , le Velvet Underground — mais aussi le glam rock à travers Velvet Goldmine, en 1998, ou encore le genre du mélodrame, en s’inspirant du maître Douglas Sirk (Loin du paradis, 2002). À travers ces figures, Todd Haynes s’intéresse aux identités et aux assignations, à leurs constructions et déconstructions. En 2015, il réalise Carol, avec Cate Blanchett et Rooney Mara, qui remporte la Queer Palm au festival de Cannes. Il est l’auteur de seize films à ce jour. Son nouveau long métrage, May December (avec notamment Julianne Moore et Natalie Portman), présenté en compétition au festival de Cannes, projeté lors d’une avant-première exceptionnelle en clôture de la rétrospective, sort ce 24 janvier 2024. Deux courts métrages (Dottie Gets Spanked, 1993 et Image Book, 2023) et un film inédit seront montrés le 26 janvier. Extraits du livre d'entretienTodd Haynes, chimères américaines*, publié à l'occasion de la rétrospective intégrale présentée au Centre Pompidou en mai 2023.

Mary Poppins, le début d’une vocation

Le premier film que j’ai vu, à trois ans, était Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) et il m’a profondément marqué. [...] [Elle] m’obsédait complètement, elle a d’ailleurs été ma première grande obsession. J’ai fait des dessins d’elle à n’en plus finir. Je revivais la puissante expérience que m’avait prodiguée la vision du film en la reproduisant dans mes dessins et mes peintures, dans de petites mises en scènes accompagnées du disque de la bande originale, avec ma mère et ma grand-mère que j’habillais en Mary Poppins — en somme, de toutes les manières que je pouvais imaginer.

The Suicide, le premier film

Je suis arrivé en troisième à Oakwood. C’était en 1975, j’avais quatorze ans. Nous avions étudié les héros mythologiques en sciences humaines et on nous demandait pour l’examen de mi-semestre d’écrire un récit qui s’en inspirait [...]. Je me souviens avoir apporté pour ce contrôle un stylo rouge, un stylo bleu, un stylo noir et un crayon. Je les ai étalés et j’ai commencé à écrire cette histoire, The Suicide, où chacune des couleurs représentait une voix différente dans la tête d’un jeune garçon. La première ligne en rouge était : « J’ai soigneusement et minutieusement commencé à me couper en plusieurs morceaux ». [...] Le crayon, lui, faisait : « Hush little baby, don’t say a word » — comme une berceuse entrecoupée. Les passages étaient de plus en plus courts, s’accélérant jusqu’à la fin. Cela a donné un résultat que les enseignants n’avaient jamais vu auparavant. Ils étaient très enthousiastes.

À cette époque, je commençais à m’enticher d’un ami, Joel. Joel aimait le cinéma, et nous allions voir des films ensemble. Il avait plus de compétences techniques que moi. Nous nous sommes dit que nous pourrions collaborer. Il serait le technicien, je serais le créatif. [...]

On a tourné The Suicide en 1976, en Super 8, mais on a continué à travailler dur pendant deux ans. Joel voulait sans cesse améliorer le son. On est donc passé au 16 millimètres pour faire le travail sur le son [...]. Nous avons fait notre mixage aux studios Samuel Goldwyn avec un petit projecteur Super 8 relié à la console d’une salle de mixage professionnelle en 35 millimètres, en profitant d’un moment libre entre deux gros films [...].

Cela m’a permis de comprendre que je ne voulais plus faire de films de cette manière, qui imitaient le système hollywoodien — du moins en pratique, car The Suicide n’avait rien d’une narration conventionnelle. Je voulais faire des films expérimentaux. Je savais qu’il y avait une autre façon de travailler, plus singulière. À l’université, j’ai pris une toute autre direction.

Les années à Brown College : les fondations de son cinéma

L’esprit féministe de cette époque, la fin des années 1970, a été déterminant pour la décennie suivante. Bien sûr, j’étais déjà obsédé par les sujets féminins depuis mon plus jeune âge [...]. Plus jeune, j’ai toujours souhaité que l’activisme gay soit plus politique, plus critique, comme l’était le féminisme. Ainsi, le féminisme – mon féminisme, a fourni un modèle pour ma critique de la société dominante, plus que ne l’a fait la « libération gay ». Il a également fait de moi un candidat idéal pour la théorie féministe du cinéma et ses stratégies d’étude des films, en particulier des œuvres classiques de l’âge d’or du cinéma hollywoodien.

Plus jeune, j’ai toujours souhaité que l’activisme gay soit plus politique, plus critique, comme l’était le féminisme. Ainsi, le féminisme – mon féminisme, a fourni un modèle pour ma critique de la société dominante, plus que ne l’a fait la « libération gay ».

Todd Haynes

Une cinéphilie féministe et politique

Il y avait aussi un regard assez ample sur le mélodrame, pas uniquement celui de la tradition hollywoodienne. Nous regardions des films de Ulrike Ottinger, Laura Mulvey, Chantal Akerman, Yvonne Rainer, Sally Potter, Trinh T. Minh Ha, pour ne citer que quelques auteures. Le potentiel politique du mélodrame était l’une des principales discussions suscitées par l’œuvre de Fassbinder. Comptaient aussi beaucoup les nouvelles façons dont les critiques de cinéma féministes abordaient le mélodrame classique et celui de Sirk, en s’intéressant aux questions de genre dans les modèles et les langages hollywoodiens. Cette approche était assez différente de ce qui s’était déroulé après 1968, avec Godard et d’autres réalisateurs qui portaient un discours directement politique. Cette critique coïncidait avec l’idée que le langage cinématographique pouvait trouver un point d’intersection avec des idées progressistes, politiques ou déconstructionnistes, tout en conservant des éléments narratifs.

Superstar, un film culte et encore interdit

À l’époque, dans l’East Village à New York, la culture queer underground et la culture drag commençaient déjà à se réapproprier les icônes féminines populaires du passé avec une sensibilité camp très élaborée. Il s’agissait souvent de personnalités emblématiques qui avaient beaucoup souffert, comme Judy Garland ou Marilyn Monroe. Karen Carpenter (la batteuse et chanteuse du groupe The Carpenters, ndlr) n’en faisait pas encore partie. Nous nous sentions un enthousiasme pionnier : à travers notre propre version de l’idolâtrie camp, nous avions l’impression de racheter Karen Carpenter. C’était camp, c’était queer, c’était punk, c’était tout ça à la fois. Il paraissait évident que nous devions utiliser des poupées Barbie pour ce film, mais nous ne nous sommes pas uniquement servi des jouets fabriqués par Mattel. J’ai trouvé aux puces des poupées bizarres qui avaient des membres plus flexibles, un long cou et des articulations étranges. Certaines d’entre elles étaient d’une maigreur inquiétante.

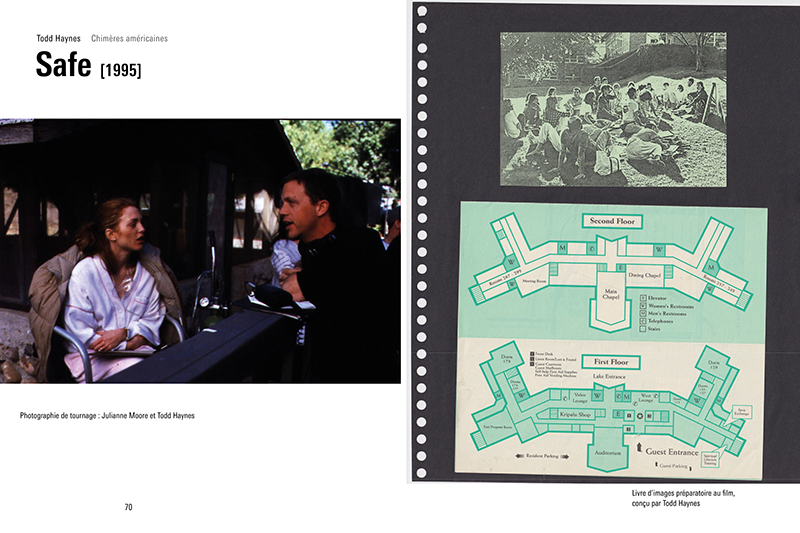

Julianne Moore, un alter ego artistique

Contre l’avis de son agent, elle a accepté de faire un bout d’essai pour le rôle. Cette première rencontre avec Julianne reste à ce jour l’une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. C’était à New York, avec seulement Christine (Vachon, la productrice, ndlr), un stagiaire et une caméra qui ne fonctionnait pas vraiment. Elle a accepté d’être filmée et a lu quelques scènes du film. Tout à coup, cette voix, cette diction, cette peau iridescente et ce teint, le concept au cœur du film, l’idée qu’il était construit autour d’un vide s’incarnaient dans la façon qu’elle avait d’interpréter cette personne sans substance.

Contre l’avis de son agent, Julianne Moore a accepté de faire un bout d’essai pour le rôle. Cette première rencontre avec Julianne reste à ce jour l’une des expériences les plus extraordinaires de ma vie.

Todd Haynes

Il est devenu inconcevable de penser au film sans cette performance, sans cet équilibre subtil de chair, de sang, de doute – et d’air ! – qu’elle a apporté au rôle. Le concept a pris corps dans le hasard de cette rencontre avec la seule actrice capable de faire ce film. Cette compréhension du médium, des êtres humains, des femmes était vraiment remarquable. J’avais trouvé mon personnage principal et, en même temps, l’une de mes plus grandes partenaires artistiques.

© Sony Pictures Classics

I’m Not There, les identités multiples

Dans les années 1960, tout était très lourd de sens. Mais personne n’était plus important que Bob Dylan. Pour presque tous ses pairs dans le monde de la musique — les Beatles, les Byrds, Jimi Hendrix, Nina Simone, c’était lui qui déterminait si les choses avaient un sens, à une époque où cela était essentiel. Raconter l’histoire de Dylan en le démultipliant me semblait la seule façon de rendre justice à sa complexité, à ses transformations, de son passage d’un langage politique à un langage poétique, d’une époque où ses textes apportaient une réponse à des dilemmes moraux à une autre où il remettait en question leur existence même.

Raconter l’histoire de Dylan en le démultipliant me semblait la seule façon de rendre justice à sa complexité, à ses transformations, de son passage d’un langage politique à un langage poétique, d’une époque où ses textes apportaient une réponse à des dilemmes moraux à une autre où il remettait en question leur existence même.

Todd Haynes

Carol, splendeur du mélodrame

J’étais tout à fait intrigué par ce scénario. L’action se déroule au début des années 1950 – Loin du paradis se situait en 1957 – mais pour moi, ce n’était pas un mélodrame sirkien, c’était une histoire d’amour. Je n’avais jamais vraiment réalisé d’histoire d’amour auparavant, et c’est ce qui m’excitait et me donnait envie de relever le défi. Qu’est-ce qui fait le sel d’une histoire d’amour et les caractéristiques des grandes histoires d’amour portées à l’écran ? Pourquoi certaines fonctionnent plus que d’autres et restent en mémoire ? Il me semblait que tout reposait sur la question de la subjectivité – ce qui était sans aucun doute le moteur du roman. Dès ma première lecture du scénario et du roman, j’ai pensé au film Brève rencontre (Brief Encounter, 1945) de David Lean et à la boucle entre le début et la fin qui se répètent, créant une forte résonance. J’ai pensé qu’une structure similaire pourrait souligner la manière dont la subjectivité change dans Carol. Et en particulier comment le changement dans la subjectivité que nous percevons, celle de la plus vulnérable des deux femmes, témoigne de la transformation des relations de pouvoir entre les deux. Therese (Rooney Mara) occupe cette place pendant la majeure partie du film, jusqu’à la fin où tout bascule, et où Carol (Cate Blanchett) devient le personnage le plus vulnérable.

Velvet Goldmine, s’attaquer aux mythes

Pour Jim (James Lyons, monteur, collaborateur et compagnon de Todd Haynes de Poison à Loin du paradis, ndlr) et moi, Bowie a été une figure absolument fondamentale en tant que musicien, interprète et penseur. Ses influences littéraires, les références théâtrales et la culture bisexuelle qu’il a faites siennes étaient, à bien des égards, essentielles dans mon passage à l’âge adulte.

Bowie a été une figure absolument fondamentale en tant que musicien, interprète et penseur. Ses influences littéraires, les références théâtrales et la culture bisexuelle qu’il a faites siennes étaient, à bien des égards, essentielles dans mon passage à l’âge adulte.

Todd Haynes

C’est comme ça que le concept de Velvet Goldmine est né : une fiction, mais dans laquelle tout est vrai. Chaque parole, chaque plan provient de l’univers de Bowie et de la façon dont j’ai extrapolé à partir de celui-ci pour y intégrer toutes sortes d’éléments de l’histoire queer — celle du dandysme, des mods et des rockers, Little Richard, Oscar Wilde, toute la folie du monde queer qui relie le drag britannique au camp états-unien. Le film devait être une petite histoire queer de la littérature et des arts, avec un intérêt particulier pour le rôle qu’a joué l’Angleterre, mais surtout, l’histoire d’amour entre Londres et New York à travers la musique et les personnages qui incarnaient ces villes à l’époque. [...]

Je pense qu’il s’agissait d’une double intention dans tous ces cas : à la fois recréer le mythe et le déconstruire. C’est pour cela que la culture camp et sa conscience de soi étaient si intéressantes. Vous êtes conscient de la pose, du fait que tout est construit, mais cela n’entrave pas l’émotion. On ressent et on pense en même temps, et ces deux dimensions ne se détruisent pas l’une l’autre, elles se nourrissent mutuellement.

May December, le nouveau film

L’histoire est librement inspirée du scandale Mary Kay Letourneau qui a éclaté aux États-Unis au début des années 1990. C’était une enseignante dans l’État de Washington, qui a été arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec l’un de ses élèves, âgé de 13 ans. Elle était mère de trois enfants. Elle a commencé à purger sa peine puis elle a été placée en liberté conditionnelle mais elle n’a pas respecté l’interdiction de revoir le garçon. Elle est tombée enceinte à ce moment-là et elle a fait sept ans de prison pour viol. Ils ont poursuivi leur relation toute leur vie, ont construit une famille et élevé deux filles. Mary Kay Letourneau était un sujet fascinant, dont les tabloïds s’étaient emparés à l’époque avec une violence rare, et dont Julianne Moore s’est inspirée pour son personnage : elle est très volontaire, maîtresse d’elle-même. C’est une femme magnifique, étonnante, qui se révèle encore plus avec l’âge. Mais elle porte des œillères, elle refuse de voir tout ce qui s’est passé et, comme Mary Kay Letourneau avec Vili Fualaau, elle construit un mythe à partir de son histoire.

qui sera présenté en avant-première lors de la rétrospective qui lui est consacré

© Killer Films 2023

Dans May December, le garçon est Joe, un jeune homme métis d’origine coréenne interprété par Charles Melton. Nos deux personnages, Gracie et Joe, ont eu trois enfants, une fille qui est à l’université, et deux faux jumeaux qui sont sur le point d’obtenir leur bac. Une actrice entre alors en scène, qui apparaît comme le personnage central et permet de suivre l’histoire – plus tard, on se rend compte que ce n’est ni le personnage ni la narratrice la plus fiable. Elle est interprétée par Natalie Portman. C’est une actrice qui doit incarner le personnage de Gracie pour un film et tente de le faire au mieux. Elle veut lui donner la vérité qu’on ne lui a pas accordée jusqu’à présent. L’histoire raconte comment l’arrivée de cette actrice dans leur vie — les entretiens qu’elle mène avec Gracie, le temps qu’elle passe avec Joe et leur entourage — va mettre en péril leur mariage en même temps qu’apporter une prise de conscience à laquelle ils ont résisté pendant de longues années.◼

* extraits de l'entretien avec Todd Haynes à retrouver en intégralité dans le livre Todd Haynes, chimères américaines (De l'incidence éditeur, 2023) par Judith Revault d'Allonnes et Amélie Galli

Related articles

In the calendar

Portrait de Todd Haynes sur le tournage de I’m Not There

© Diaphana Distribution 2007