Corto Maltese, la grande aventure littéraire

Sur terre et sur mer, les bibliothèques s’affichent dans les cases des aventures de Corto Maltese, aux fondements de cet univers de voyages et de rêves. Nomade, Pratt citait souvent le poète mexicain Octavio Paz, pour qui « celui qui possède un toit s’en trouve prisonnier », et c’est pour rassembler sa bibliothèque qu’il décide en 1984, à 57 ans, d’acheter une grande maison en Suisse dans un lieu stratégique entre la France, l’Italie et l’Espagne. Sa coloriste Patrizia Zanotti se souvient : « Ses livres étaient disséminés un peu partout à Venise, à Paris, à Milan, chez des amis ou en dépôt chez des libraires. Cette maison a été conçue avec un minimum de meubles pour les accueillir. Il y avait de la littérature, de la poésie, des bandes dessinées, tous les auteurs qu’il aimait, mais c’était d’abord un lieu de travail et de recherches. » Dessinateur avant l’époque d’Internet, Pratt avait besoin de s’appuyer sur la documentation graphique qu’il piochait dans des atlas, des revues comme les National Geographic, des catalogues d’exposition, des encyclopédies. Il possédait des livres très spécifiques sur les insignes militaires, des livres rares qu’il chinait parfois très loin pour leur contenu car il n’avait rien du collectionneur. En tout, plus de 17 000 volumes, dans toutes les langues.

Il ne me déplairait pas de finir ainsi, sec et aplati, entre les pages d’un livre.

Hugo Pratt (dans Le Désir d’être inutile, 1991)

En plus de l’italien et du vénitien, Pratt parlait couramment le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. Classés par thématiques, on trouvait dans sa chambre plus de 3 000 livres sur les Indiens du Nord de l’Amérique, et dans son atelier de la poésie, de la musique et des récits de voyage. À sa mort en 1995, cette bibliothèque a été conservée. Elle a trouvé très récemment un nouveau port d’attache dans la station vaudoise de Villars-sur-Ollon, au Villars Palace. Cet héritage inestimable, répertorié, peut enfin être consulté par des chercheurs.

Au commencement était l’aventure

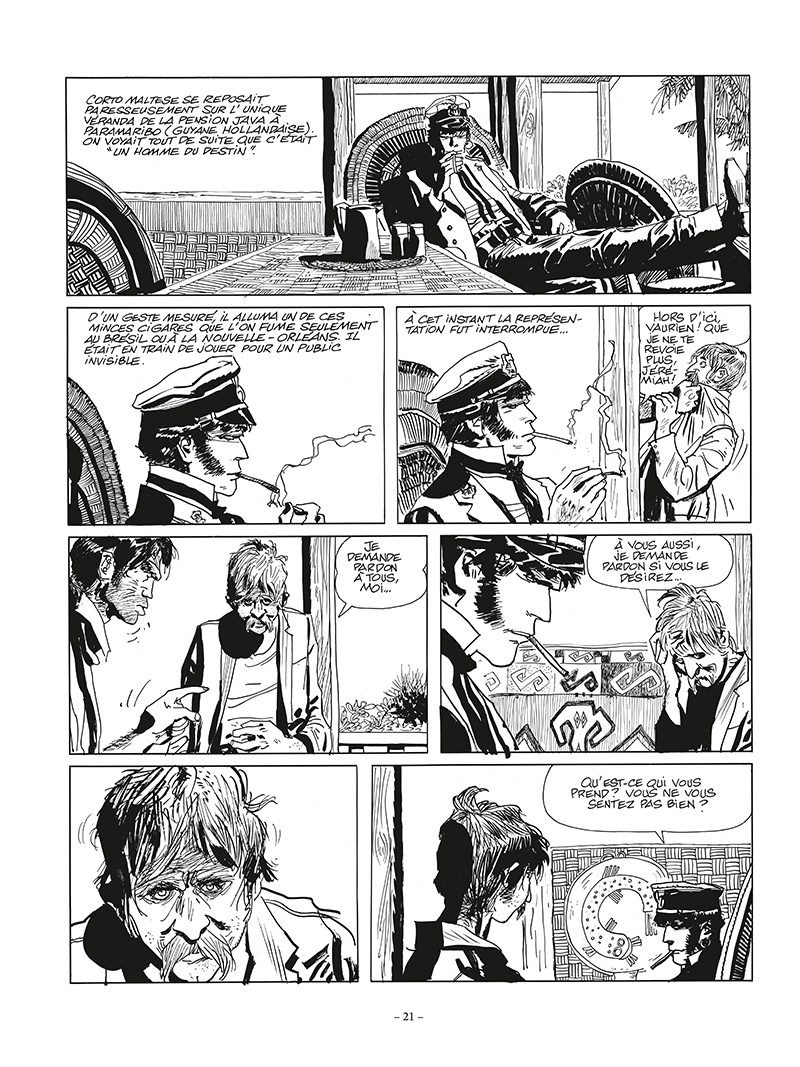

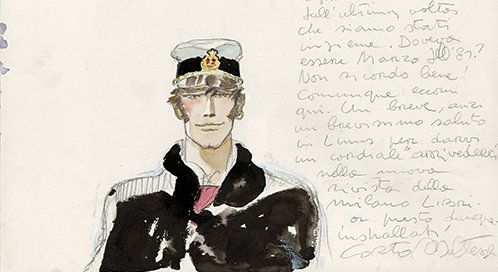

« Toi aussi, un jour tu trouveras ton île », aurait-dit le père de Pratt à son fils, en guise d’adieu, en lui offrant L’Île au trésor la dernière fois qu’il le vit. Il devait mourir en 1942, engagé en Éthiopie dans l’armée de Mussolini. Stevenson, que Pratt illustrera plus tard, est un modèle, un père spirituel qui excite sa passion pour les récits d’aventure. L’artiste a 40 ans en 1967, quand il imagine pour la première fois Corto Maltese, un personnage parmi d’autres, naufragé à la dérive, crucifié au milieu de l’Océan pacifique dans La Ballade de la mer salée. Cette œuvre hors norme, de 163 pages, considérée comme le premier « roman dessiné », est parue dans Sgt. Kirk, une revue assez confidentielle italienne, mais ne trouve pas tout de suite son public. C’est en France, dans Pif Gadget, le trimestriel pour enfant appartenant au Parti Communiste, entre 1970 et 1973, que Corto devient le héros de ses aventures.

C’est en France, dans Pif Gadget, le trimestriel pour enfant appartenant au Parti Communiste, entre 1970 et 1973, que Corto devient le héros de ses aventures.

Cette figure de pirate déconcerte. Il n’a rien d’un héros justicier à la Rahan ou Docteur Justice. Claude Gendrot arrive à Pif en 1972 : « Pratt passait des après-midi à nous raconter ses histoires. En interne, il nous subjuguait par son charisme et Corto nous fascinait. Mais les enfants n’y comprenaient rien ». Malgré l’insuccès, Pratt jouit d’une liberté totale et reprend les codes du récit de genre en souvenir de la littérature d’aventure qui le faisait rêver dans son enfance, piochant ses influences dans la grande tradition anglo-saxonne de Stevenson, Conrad, London, Melville, Curwood, ou encore Kenneth Roberts, Zane Grey, Wallace, Haggard, Hemingway et Hammett sans oublier Jules Verne ou Dumas. Il y emprunte les ressorts de ses intrigues et le plaisir de jouer avec les niveaux de lecture, en brouillant les standards de la littérature jeunesse.

Compilés dans les quatre premiers albums de la série, ces épisodes regroupent parmi ses histoires préférées : citons La lagune des beaux songes où un ancien soldat des Artists Rifles croise un certain lieutenant Rilke à l’embouchure de l’Orénoque, ou encore Songe d’un matin d’hiver à Stonehenge en hommage à William Shakespeare.

Une odyssée moderne : l’ambivalence du mythe

Héritier des grands héros solitaires anglo-saxons, le romantisme de Corto se nourrit de la fascination de son auteur pour l’empire britannique de l’époque victorienne. Mais en choisissant de le faire naître à Malte au cœur de la méditerranée, Pratt le rapproche aussi d'Homère. Ce vénitien, né le 15 juin 1927 à Rimini apprend à lire dans l’Iliade et l’Odyssée, et se passionne ensuite pour les mythologies du monde entier. « Nous sommes en manque d’une littérature romanesque qui aborderait les grands mythes de l’humanité » affirmait-il. En critiquant Flaubert et le roman bourgeois, Pratt puise dans les grandes épopées des origines, celle de Gilgamesh ou de la Bible, les mythes de l’Eldorado ou de l’Atlantide. Dieu, pourtant, ne l’intéresse pas. Son « gentilhomme de fortune », pirate libertaire, aimante l’ambivalence du mythe aux racines nietzschéennes. Fils d’une gitane andalouse de Gibraltar et d’un marin de Cornouailles, il trace lui-même sa ligne de chance sur sa main.

Je ne suis pas assez sérieux pour donner des conseils et je le suis trop pour en recevoir .

Hugo Pratt, Sous le signe du Capricorne

L’écrivain et essayiste Michel Pierre relève combien « Comme Fellini, Pratt appartient à cette génération italienne, enfant pendant les années 1930 abreuvée par un double flux d’images venues du fascisme italien et des Etats-Unis. Le fascisme est un romantisme qui offrait une échappatoire au carcan de la morale catholique de ces années-là. » Cette ambigüité est précisée par l’historien Sylvain Venayre : « Corto Maltese hérite de la double légende des flibustiers, bandits sans foi ni loi, ou héros de la liberté, à l’image du dandy, quand l’aventure pour l’aventure s’impose à la fin du XIXème siècle, comme une « modalité poétique de l’existence » ». Ces Ulysse modernes se distinguent comme des héros de l’éternel départ dont Rimbaud devient l’idéal, qui font de leur vie un poème en acte. Corto cite souvent Rimbaud en miroir d’autres figures d’aventuriers ambiguës comme Henri de Monfreid que Pratt a rencontré en Ethiopie ou Kipling, des auteurs dont il illustre les œuvres.

Corto cite souvent Rimbaud en miroir d’autres figures d’aventuriers ambiguës comme Henri de Monfreid que Pratt a rencontré en Ethiopie ou Kipling, des auteurs dont il illustre les œuvres.

Mais Corto est aussi né en 1967, à la mort de Che Guevara, porté par le vent contestataire des années 1970. Son individualisme se nourrit d’un altruisme pragmatique qui se défend du cynisme de son alter-égo Raspoutine au nom de l’amitié. Corto n’est pas un justicier, son âme de déserteur refuse d’endosser le rôle du héros, de servir la justice : il adapte la justesse de ses choix en fonction des circonstances quitte à verser dans les actes criminels ou terroristes.

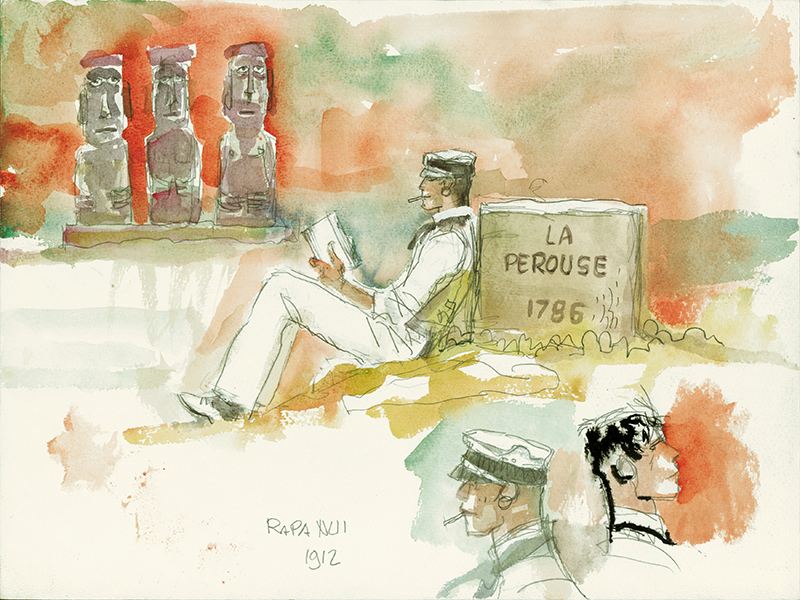

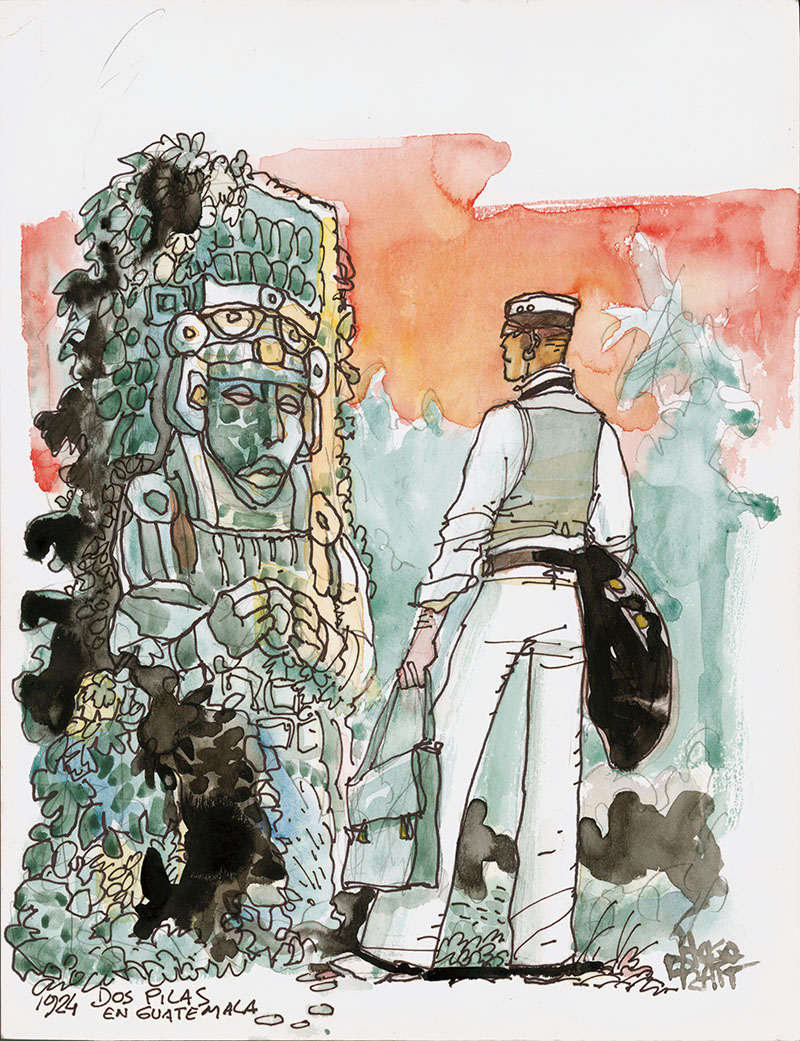

La carte aux trésors des cultures

« A la recherche du temps perdu », dans un rêve avec des Hommes-léopards, l’allusion à Proust ramène au contexte nostalgique des aventures de Corto Maltese, qui se déroulent entre 1905-1906 pendant les guerres russo-japonaises (La Jeunesse de Corto) et 1927 (Mû), même si selon la légende Corto aurait disparu pendant la guerre d’Espagne. Témoin d’une époque révolue, à l’apogée des empires coloniaux, ce monde crépusculaire répond à l’enfance de Pratt quand, à dix ans, il part rejoindre son père engagé dans la conquête coloniale italienne en Ethiopie. À Addis-Abeba, il se détourne de son éducation fasciste en cultivant ses amitiés avec les autochtones et sa détestation de la guerre. Enrôlé à 13 ans sous l’uniforme fasciste, il entame après la guerre une carrière de dessinateur en Italie avant de partir pour l’Argentine où il travaillera pendant onze ans.

À dix ans, Hugo Pratt part rejoindre son père engagé dans la conquête coloniale italienne en Ethiopie. À Addis-Abeba, il se détourne de son éducation fasciste en cultivant ses amitiés avec les autochtones et sa détestation de la guerre.

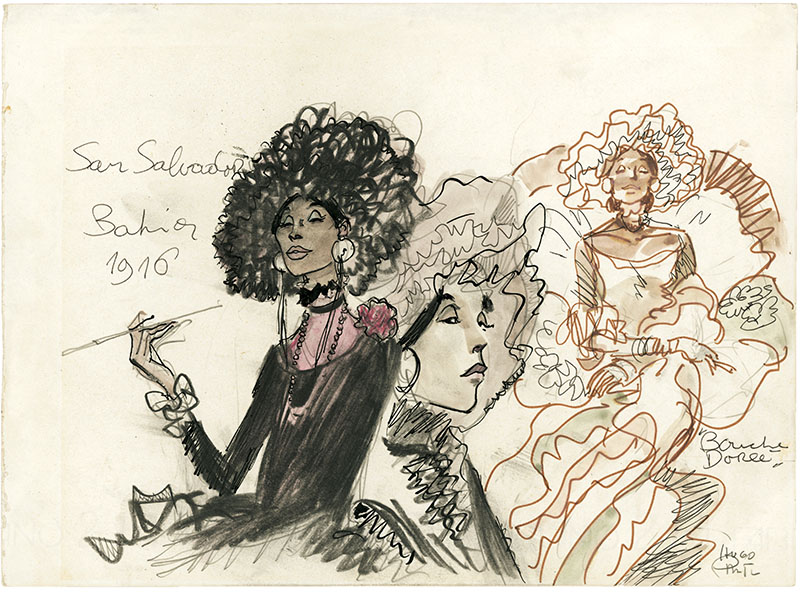

De retour en Europe, il multiplie les voyages pour assouvir son appétit de géographie universelle. Les décors de Corto restent pourtant peu réalistes, mais Michel Pierre souligne combien il a été frappé par la précision documentaire de Pratt, quand il a mis en relation ses dessins avec les collections ethnologiques du Musée des Confluences pour l’exposition « Lignes d’Horizon » à Lyon en 2018. Si à deux reprises, Corto répète qu’il n’a jamais pu lire l’Utopie de Thomas More, c’est pour l’historien Sylvain Venayre que « l’utopie propose une fin à l’aventure, à l’inverse du monde situé de Corto Maltese, qui tire sa crédibilité de références historiques et géopolitiques précises mais toujours prises à la marge des empires, des lieux frontières où se rencontrent les luttes indépendantistes et nationalistes des peuples colonisés. » De l’Irlande aux mers du Sud, de l’Afrique à la Chine, de l’Argentine au Brésil, Corto promène un détachement vis-à-vis de la fureur du monde qui ne le porte jamais du côté de la puissance coloniale, mais singularise chaque rencontre à travers une centaine de portraits plus ou moins inspirés du réel, et parmi les plus charismatiques : le guerrier musulman Cush des Ethiopiques ou l’incontournable sorcière brésilienne Bouche Dorée. Libre, le héros anarchiste sans principe chante le désir d’aventure, en célébrant la richesse des cultures, la curiosité et l’esprit d’ouverture.

Le labyrinthe des fables, une quête poétique de la vérité

Le monde de Corto Maltese est un infini rêvé, un territoire de liberté absolue imprégnée d’une culture ésotérique dans lequel Pratt a baigné toute sa vie, initié dans son enfance vénitienne au cosmopolitisme et aux traditions kabbalistiques comme plus tard à la franc-maçonnerie. Le motif du labyrinthe avive un goût de l’énigme et autorise les rapprochements les plus saugrenus au nom de la « fantaisie » : « Je ne peux concevoir une vie intellectuelle qu’ainsi, complètement libre », disait-il. Dans l’Argentine des années 1950, il est marqué par le réalisme magique, Arlt et Lugones ou encore Borges qui pratique comme lui le « mélange inextricable de vérités et de mystifications, de personnages réels et de personnages fictifs. » En déguisant la vérité en mensonges, l’art de la fable suscite le désir de recherche pour découvrir un sens caché, où l’ironie immisce toujours un doute sceptique, dans un jeu de références explicites ou camouflées, avec ses fausses pistes, ses pièges et ses facéties. Car Pratt n’est jamais prosélyte. La citation est avant tout une suggestion pour chercher « toujours plus loin » et « ce qui n’existe pas » sans confondre mystère et devinette. Inaccessible, la vérité niche dans l’ombre, dans les silences, les vides, les ellipses. Au lecteur d’ouvrir les portes de la mystification et chacun d’amener ses hypothèses.

Le monde de Corto Maltese est un infini rêvé, un territoire de liberté absolue imprégnée d’une culture ésotérique dans lequel Pratt a baigné toute sa vie, initié dans son enfance vénitienne au cosmopolitisme et aux traditions kabbalistiques comme plus tard à la franc-maçonnerie.

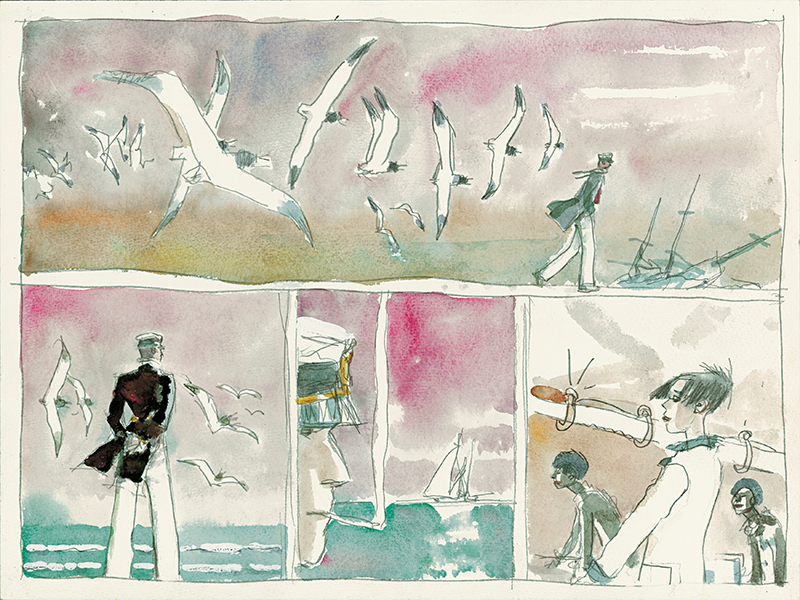

Pour Claude Gendrot il y a du Nostromo de Conrad chez Corto. Sylvain Venayre cite le Garine des Conquérants de Malraux, quand Pratt aimait raconter qu’il se serait inspiré d’un oncle, ou d’une figure mentionnée dans la correspondance de Hermann Hesse, l’écrivain par ailleurs au cœur de l’intrigue des Helvétiques. Reste la poésie citée dans les cases, de Rimbaud à Byron, de Yeats à Coleridge et à Omar Khayyām, cet art que Pratt plaçait au-dessus de tout, parce qu’« il procède par images » et accompagne l'évolution de son dessin du réalisme romanesque à l’horizon abstrait de l’épure onirique. Au-delà du récit, la bande dessinée comme l’aventure devient expérience poétique, une initiation à la liberté et au bonheur. ◼

Related articles

In the calendar

Hugo Pratt, Corto Maltese - La jeunesse

© 1985 Cong S.A. Suisse

Tous droits réservés