Chez Sarah Maldoror, le cinéma en lutte

« Le cinéma est un art du présent. Ce n’est pas hier ou demain, c’est aujourd’hui ! » De cette affirmation sans appel, dont la cinéaste au caractère de feu avait le secret, Sarah Maldoror fait la direction donnée à son travail, sa vie durant. Elle est une cinéaste et une militante : ce sont deux choses qu’il faut parfois laisser se séparer, puis se retrouver, pour observer son cinéma. Elle travaille l’image ; elle est d’abord comédienne et cofondatrice de la compagnie Les Griots, en 1956, avec Ababacar Samb Makharam, Timité Bassori et Toto Bissainthe, première compagnie théâtrale rassemblant des acteurs noirs en France.

Les femmes africaines doivent être partout. Elles doivent être dans les images, derrière la caméra, dans la salle de montage, et impliquées dans toutes les étapes de la réalisation d’un film.

Sarah Maldoror

Son cinéma répond à une urgence ; qui prend souffle dans la manière dont elle se construit : comme femme seule, orpheline, sans argent, arrivée à Paris, ville d’une effervescence mondiale des arts nègres, après les années dans le sud de la France, des années à être la seule noire – et ce qui va avec de violence. Ces rencontres parisiennes, c’est le moment du choix d’un nouveau nom, d’un nom à soi : prendre une place dans les lettres et la poésie ; créer des liens indéfectibles avec les poètes et militants : avec le Brésilien Mario de Andrade, avec l'Américain Langston Hugues, et le Français Aimé Césaire.

La lutte et le masque

Composée de plus de quarante films, son œuvre accompagne au plus près tous les grands mouvements de la pensée du 20e siècle : la négritude, le panafricanisme, le féminisme et le communisme, questionnant et documentant sans relâche par le cinéma les mouvements d’émancipation des peuples. Sarah Maldoror réussit à faire beaucoup de choses, mais il y a aussi tout le reste : quarante-six projets non réalisés.

Composée de plus de quarante films, l'œuvre de Sarah Maldoror accompagne au plus près tous les grands mouvements de la pensée du 20e siècle : la négritude, le panafricanisme, le féminisme et le communisme, questionnant et documentant sans relâche par le cinéma les mouvements d’émancipation des peuples.

Elle s’installe à Alger en famille au milieu des années 1960. Dans cette ville, alors le cœur des luttes anticoloniales, elle tourne Monangambééé, son premier court métrage, achevé en 1969, gigogne de son second long, Sambizanga, tourné au Congo-Brazzaville et sorti en 1972, après que Des fusils pour Banta, tourné en 1970, a été perdu – et le reste à ce jour.

Ces deux films, aujourd’hui reconnus comme les chefs-d’œuvre de la cinéaste, charges radicales contre les violences de la domination coloniale, s’attachent à documenter le quotidien de révolutionnaires angolais, en lutte contre l’oppression portugaise. Ici la cinéaste représente méticuleusement la solidité des structures collectives – le couple, la famille, le mouvement politique, comme en 1980, les festivités liées aux cérémonies de carnaval dans le court métrage À Bissau, le carnaval – comme conditions à la résistance. À ce titre, l’une des premières séquences de Sambizanga, qui met en scène les corps de Maria et Domingo dans l’intimité de leur case, au réveil, leur bébé entre eux, avant que l’homme ne soit arrêté, incarne la puissance inégalée du cinéma de Sarah Maldoror.

Contrainte de revenir à Paris, au début des années 1970, la cinéaste s’installe à Saint-Denis. Dès lors, elle produit une œuvre protéiforme mêlant la poésie, la musique et la littérature, alternant les formes – courts, moyens et longs métrages, majoritairement produits pour la télévision – autour des voyages qu’elle entreprend et des rencontres qu’elle provoque, insatiable.

Entre 1979 et 1980, elle consacre ainsi une série de trois films aux îles du Cap-Vert : Fogo, île de feu, À Bissau, le carnaval et Un carnaval dans le Sahel, peu après leur indépendance, présentés aujourd’hui sous la forme d’une trilogie interrogeant avec beaucoup d’acuité la puissance de la figure du masque.

Dans Je ne m’intéresse qu’aux femmes en lutte, texte sur la cinéaste, Jeremy Harding remarque que, dans Le Masque des mots (1987), un des cinq films que Sarah Maldoror réalise sur Aimé Césaire, le poète martiniquais déclare : « Je m’apparais à moi-même, lorsque j’écris un poème, comme une personne portant un masque. », un geste qui pourrait également raconter celui du cinéma de Sarah Maldoror.

Sarah Maldoror dans le « Paris noir »

Dans « Paris noir », Maldoror est une artiste qui nous mène vers des artistes, qui nous les présente, nous les offre, nous les fait comprendre, comme dans son cinéma. C’est sa sensibilité aux arts plastiques qu’il faut aussi raconter : tous ses dimanches se passent au musée. Dans un nouveau lieu, ce qu’il faut connaître pour elle, ce sont les musées, les cimetières et les prisons. Une méthode. Celle d’une observatrice. Qui filme si merveilleusement ses ami·es artistes. Son dernier film est consacré à la peintre colombienne Ana Mercedes Hoyos : il clôture tout ce qu’elle veut dire sur la condition nègre, sur la richesse fondée sur le sang des esclaves. Les films de Maldoror commencent toujours avec une référence visuelle : c’est une peinture, ou une sculpture, ce n’est jamais un hasard.

Les films de Maldoror commencent toujours avec une référence visuelle : c’est une peinture, ou une sculpture, ce n’est jamais un hasard.

Il faut évoquer Et les chiens se taisaient (1978), qui vient, dans « Paris noir », embraser les toits de Paris. Dans cette pièce majeure, la cinéaste interprète, avec Gabriel Glissant, le texte d’Aimé Césaire mettant en scène un rebelle refusant de se soumettre à l’oppression coloniale. Le film est tourné dans les réserves du Musée de l’Homme, il alterne prises de vue sur des objets africains et paysages martiniquais : Maldoror transforme un symbole colonial en un espace pour la révolte, redonnant une fertilité à un lieu qui, en conservant, participe d’une organisation de la perte, de l’oubli, de la dissociation, de la rupture épistémologique, d’une entreprise de mort.

Le film témoigne de son amitié pour l’auteur du Discours sur le colonialisme (1950), auquel elle dédie quatre films, dont un portrait filmé en 1976 (Aimé Césaire, un homme une terre). Son attachement à plusieurs figures emblématiques des luttes panafricaines s’illustre tout autant dans la réalisation de courts poèmes filmiques, présentés dans l’exposition, qui nous font rencontrer Depestre, Senghor, Damas, Bissainthe, dans une forme inouïe.

Et les chiens se taisaient fait résonner les positions de Sarah Maldoror exprimées avec force dès 1958, dans un entretien avec Marguerite Duras, à propos de la mise en scène des Nègres de Jean Genet par la compagnie Les Griots : « Nous avons besoin que vous appreniez à nous connaître à travers une égalité de rapports et que vous oubliiez même ce qu’on vous a appris à l’école sur les nègres. » ◼

Related articles

In the calendar

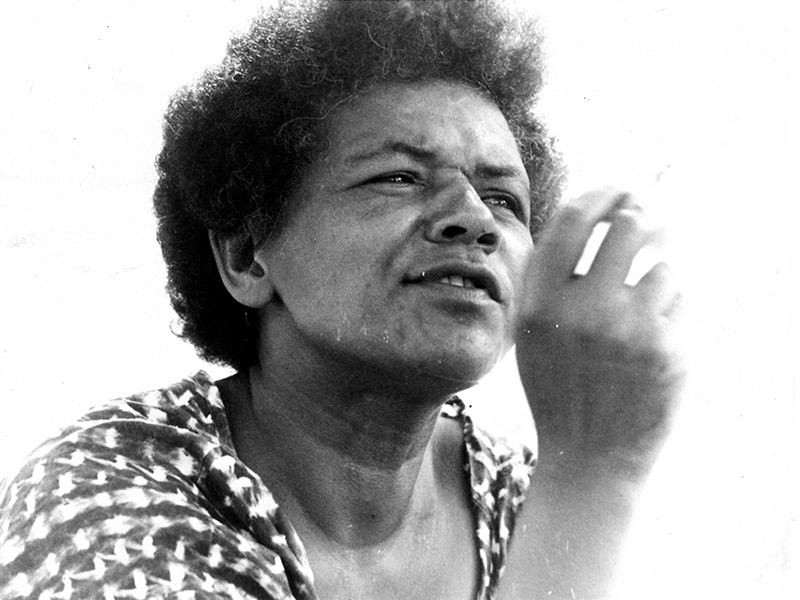

Portrait de Sarah Maldoror

Photo © Gérald Bloncourt