Avec Cecilia Mangini, l'Italie des marges chère à Pasolini

Le film de Cecilia Mangini, La canta delle marane (« Le Chant des marécages », 1961) s’ouvre sur la reproduction d’un tableau de Marc Chagall peint en 1928, Les Mariés de la tour Eiffel, sur laquelle défile le générique d’ouverture. Interrogée en 2013 sur ce choix, la réalisatrice répond qu’elle souhaitait pour le générique un tableau de ce peintre dont elle avait pu voir les œuvres à Paris, et qu’elle s’était procuré une reproduction, une carte postale, de ce tableau. « C’est l’ange qui me plaisait, seulement cette partie, l’ange », précise-t-elle. Le jour de cet entretien, la carte, mise sous verre, était encore accrochée dans son bureau. Dans La canta delle marane, le tableau est en effet recadré : pas de mariés ni de tour Eiffel, juste un angelot qui tend des fleurs. Une annonciation moderne ? Voici une tentative d’élucidation de ce détail, en forme d’identification des affinités de l’œuvre de Cecilia Mangini avec Pier Paolo Pasolini, à qui elle demanda de composer le commentaire du film.

Le monde que filme Mangini, Pasolini le connaît bien : c’est celui des ragazzi di vita, ces gamins des borgate romaines, c’est-à-dire les zones périphériques de Rome, quartiers (sous-)prolétaires allant du bidonville aux HLM.

Pour son court métrage La canta delle marane, comme pour Ignoti alla città (« Inconnus à la ville », 1958) et Stendalì (1959), Cecilia Mangini demande donc à Pasolini de composer un commentaire. Le monde qu’elle filme, le poète, romancier et réalisateur le connaît bien : c’est celui des ragazzi di vita, ces gamins des borgate romaines, c’est-à-dire les zones périphériques de Rome, quartiers (sous-)prolétaires allant du bidonville aux HLM. En tout cas : des aires marginales. La canta met en effet en scène un monde qui reste en marge du miracle économique, mais la boue des fossés (la « marana », en dialecte romanesco) ne suscite aucun misérabilisme, au contraire : avec légèreté et humour, la réalisatrice ré-enchante les borgate et révèle l’inépuisable et antique joie de ces ragazzi di vita, « garçon de mauvaise vie », peut-être, mais de vie, surtout.

Après le détail de Chagall, le film s’ouvre sur un cri strident, sauvage, qui va crescendo, sur un plan du ciel bleu en contre-plongée. La source en surgit soudain, par en bas : un gamin qui frappe sa bouche du plat de la main pour moduler son cri. C’est le vagissement d’un nouveau-né, qui émerge de l’eau stagnante des marécages. Dans les plans suivants, Cecilia Mangini filme en contre-jour des dizaines de gamins qui bondissent dans la marana de Ponte Mammolo, comme s’ils jaillissaient des eaux. Ils pourraient dire, comme Pasolini l’écrivait en dialecte frioulan dans un poème intitulé « Mystères », publié dans Il Stroligut en 1945 : « Je suis jeune, vivant, abandonné, corps de désir consumé » (« i soj zòvin, vif, 'bandunàt, cu’l cuàrp ch’al si cunsuma », repris dans le recueil La Meilleure Jeunesse). L’irruption est brutale, comme si le gamin avait dû forcer pour pénétrer en ce monde, pour entrer dans le cadre délimité par la caméra, c’est-à-dire pour être non seulement vivant, mais visible.

Le chant des fossés entre ainsi violemment dans l’image comme un retour du refoulé. Trois ans plus tôt, Cecilia Mangini avait déjà filmé ces gamins des marges romaines, dans son premier court métrage, Ignoti alla città. La même année, Pasolini publiait une enquête sur Rome pour l’hebdomadaire lié au parti communiste Vie nuove, et il évoquait justement, à propos des borgate, une Rome « inconnue du touriste, ignorée par le bien-pensant, inexistante sur les cartes ». Ignota, ignorata, inesistente. Certaines de ces zones périphériques, les borgate dites « d’État », avaient été construites par le régime fasciste pour y reléguer tout un sous-prolétariat indésirable que les travaux urbanistiques du centre de Rome avaient permis d’expulser. Il s’agissait de neutraliser la charge contestataire que leur présence au cœur de Rome impliquait. Il s’agissait de les invisibiliser. Dans son texte, Pasolini dénonce l’hypocrisie de la politique immobilière du gouvernement démocrate-chrétien, qui poursuit l’œuvre du fascisme. Lui-même connaît très bien le monde des borgate, qu’il avait raconté en 1955 dans son roman Ragazzi di vità.

Certaines de ces zones périphériques, les borgate dites « d’État », avaient été construites par le régime fasciste pour y reléguer tout un sous-prolétariat indésirable que les travaux urbanistiques du centre de Rome avaient permis d’expulser. Il s’agissait de neutraliser la charge contestataire que leur présence au cœur de Rome impliquait. Il s’agissait de les invisibiliser.

Ignoti alla città est justement une adaptation de ce roman, sorti dans le scandale trois ans plus tôt, et qui avait été pour Cecilia Mangini une révélation : une existence littéraire donnée à ceux que personne ne voulait voir. Ou peut-être encore plus : une voix, enfin donnée à ceux que personne ne voulait entendre. Car Pasolini avait transcrit dans son roman leur romanesco gouailleur, malpropre, violent, vital. C’était également là qu’était le scandale. Or, le montage de l’ange de Chagall avec l’irruption sonore et visuelle d’un de ces ragazzi traduit une affinité profonde de la réalisatrice avec l’œuvre de Pasolini, le partage en ce début des années 1960 d’une même Weltanschauung, pour reprendre un mot qu’elle affectionnait : une vision du monde et sa traduction poétique.

Par ce montage d’un ange et d’un ragazzo au cri sauvage, le rapprochement d’une œuvre picturale et d’une marge marécageuse, Cecilia Mangini contamine le sublime et l’humble, le noble et le vulgaire, la référence iconographique et religieuse et la boue des fossés. Se lit là en creux une des affinités électives entre Mangini et Pasolini : le geste carnavalesque, par lequel ils renversent l’ordre établi et donnent à l’humble, au « bas », au « vulgaire » au sens latin, un droit de cité jusque-là dénié par le noble, les classes supérieures, le pouvoir officiel. En ce début de film, les ragazzi sont même annoncés par cet ange. Et l’ange fonctionne peut-être aussi comme une métaphore ou une allégorie de ces gamins. Car ces jeunes des borgate, indésirables et refoulés hors champs, partagent avec l’ange qui les annonce une légèreté, une innocence, une promesse.

Par ce montage d’un ange et d’un ragazzo au cri sauvage, le rapprochement d’une œuvre picturale et d’une marge marécageuse, Cecilia Mangini contamine le sublime et l’humble, le noble et le vulgaire, la référence iconographique et religieuse et la boue des fossés.

L’on songe alors à d’autres anges des borgate, pasoliniens : Accattone, ce maquereau va-nu-pieds qui, à la même époque, se jette dans le Tibre en faisant le « saut de l’ange » depuis le pont Saint-Ange devant le château Saint-Ange. Figure christique, comme tous ces poveri cristi – littéralement des « pauvres christs » : c’est-à-dire les pauvres hères du cinéma pasolinien, qui ont en partage innocence et vitalité désespérée. L’on songe encore à un autre ragazzo : Ninetto, figure innocente qui joue avec un enfant dans L’Évangile selon saint Matthieu, devient un ange annonciateur dans Théorème, et qui, dans La Séquence de la fleur de papier, parcourt la via Nazionale en sautillant, ange ou oiseau tenant entre ses lèvres non pas un bouquet comme l’ange de Chagall, mais une fleur de papier rouge.

La promesse qu’ils contiennent est celle d’une possible rédemption du monde contemporain. Ces gamins incarnent la possibilité d’une résistance à ce que Pasolini appellera bientôt « l’homologation », c’est-à-dire la standardisation des modes de vie et des comportements, l’uniformisation culturelle imposée par le néocapitalisme et la société de consommation. Leur existence est un défi au refus et à l’angoisse de la différence, un anticorps à ce que Pasolini désignera aussi en 1963 dans La Rage comme le règne de la « normalité ».

Ces gamins incarnent la possibilité d’une résistance à ce que Pasolini appellera bientôt « l’homologation », c’est-à-dire la standardisation des modes de vie et des comportements, l’uniformisation culturelle imposée par le néocapitalisme et la société de consommation.

Ainsi, il n’est sans doute pas anodin que le tableau de Chagall revienne dans l’œuvre de Cecilia Mangini en 1972 dans La briglia sul collo, littéralement : la bride sur le cou. En effet, le film s’ouvre sur la musique qu’Egisto Macchi avait composée pour La canta delle marane, et il se clôt sur l’ange de Chagall, comme s’il constituait, plus de dix ans plus tard, un écho ou une caisse de résonance du film de 1961. Il s’agit d’une enquête sur Fabio Spada, enfant difficile, turbulent, provocateur, que Cecilia Mangini avait rencontré… sur le tournage de La canta delle marane. Fabio Spada est un gamin qu’il faut remettre dans le troupeau, commence par dire la maîtresse d’école interrogée. Comme dans La canta, il est question d’enfants « excentriques », « marginaux », de « normes » et de « normalités » définies et imposées par la société.

Interrogée sur cette reprise du cadre de Chagall et de la musique d’Egisto Macchi pour La briglia sul collo, Cecilia Mangini répondait en 2016 par les contraintes temporelles et économiques de la production d’un documentaire, mais évidemment ce choix, même contraint, fait sens. Le peintre traverse l’œuvre de la réalisatrice, et un projet de documentaire figurant dans les archives « Cecilia Mangini – Lino Del Fra » conservées à la Cinémathèque de Bologne, et dont la réalisatrice ne se souvenait plus, témoigne de l’importance de Chagall pour elle. Intitulé Magie de Chagall, ce bref sujet date très certainement de la fin des années 1950 ou du début des années 1960, et l’on peut notamment y lire :

Chagall a « chanté », plus que raconté, le mal, la mélancolie, les abus et les angoisses de notre temps : les pogroms de son peuple, revécus dans le thème de la fuite en Égypte, le monde du cirque, c’est-à-dire des déracinés créateurs d’illusions acrobatiques, et le motif de l’amour, comme tension des hommes vers la félicité et la libération [notre traduction].

Ce film n’a pas été réalisé, mais toute l’œuvre de Cecilia Mangini chante avec Chagall les abus et les angoisses de notre temps, et l’espoir d’une libération. Or, ce que cette œuvre figure, ce ne sont pas tant les pogroms du peuple juif que la menace de ce que Pasolini dénoncera comme un « nouveau fascisme », plus effectif, plus radical et plus massif que le fascisme historique : un « génocide anthropologique », c’est-à-dire l’uniformisation des corps et des esprits par la société néocapitaliste. C’est en quelque sorte ce que Pasolini exposera en 1963 dans La rabbia (La Rage), et Cecilia Mangini un an plus tard dans Felice Natale (Joyeux Noël). ◼

Otros artículos para leer

Programa de eventos

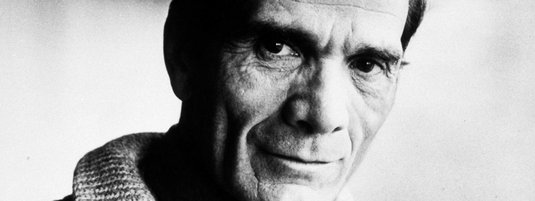

Portrait de la cinéaste Cecilia Mangini

© OfficinaVisioni