Richard Rogers : « Le président Pompidou nous a regardés un peu perplexe, et il a dit "Ça va faire hurler". »

Lorsqu'ils remportent en 1971 le concours, présidé par Jean Prouvé, pour la réalisation d'un futur centre d'art multidisciplinaire, Richard Rogers et Renzo Piano sont des trentenaires inconnus (et chevelus, comme il se doit à l'époque). Des « voyous » même, selon leurs propres termes. Leur projet est révolutionnaire : rejeter sur l'extérieur du bâtiment toutes les infrastructures liées au fonctionnement interne pour laisser libres sur six niveaux des plateaux de 7 000 m2 modulables à l’envi. Rien n’est caché, toutes les entrailles sont visibles. Quant à l’ossature, elle est conçue comme un jeu de construction géant. Les éléments se répètent, s’assemblent et s’imbriquent, formant un engrenage régulier métallique, peint en blanc et complètement ouvert. Une vision radicale pour l'époque ! Ce Centre Pompidou, devenu l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, sera le grand œuvre du duo.

Avec la disparition de Richard Rogers, le monde perd l’un de ses plus grands architectes et le Centre est orphelin de celui qui, avec son complice Renzo Piano, a donné vie à l’utopie du Centre Pompidou. C’est grâce à leur génie créateur que le Centre Pompidou garde sa vitalité exubérante depuis bientôt quarante-cinq ans. L’utopie continue !

Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou

Profondément humaniste Richard Rogers aura été tout au long de son existence un visionnaire. Très tôt conscient de la responsabilité environnementale, du rôle central que l’architecture peut jouer dans la constitution et le développement de nos sociétés il estimait que « l’architecture avait un effet sur les individus, qu'elle pouvait améliorer l’existence, mais aussi la brutaliser ». En janvier 2016, pour le quarantième anniversaire du Centre Pompidou, il donnait avec son complice de toujours une interview à Lia Piano (la fille de Renzo), publiée dans un ouvrage de référence, Centre Pompidou, Piano + Rogers. Morceaux choisis et anecdotes.

Les origines du projet

Renzo Piano — Pour moi, ça reste « Beaubourg ». Aujourd’hui encore, quarante ans après, j’ai du mal à l’appeler par son nom officiel : le Centre Georges Pompidou. Et pourtant, c’est le Président Pompidou lui-même qui permit à ce projet de voir le jour, le défendit et fit même en sorte qu’il puisse être achevé après sa mort, en 1974. Mais cela nous en discuterons un peu plus tard. Commençons dans l’ordre. Pour raconter cette histoire, il faut retourner loin en arrière, à une époque que j’appelle ma « préhistoire ». En 1970, à Londres, où je vivais. Richard et moi travaillions ensemble, et nous enseignions tous deux au sein de l’Architectural Association School of Architecture, école très réputée qui existe encore aujourd’hui. C’était amusant, nous expérimentions : nous concevions et construisions manuellement de petits pavillons et structures éphémères dans le parc situé en face de l’école, le Bedford Square. Ce furent des années incroyables. Londres était une ville dynamique, et il y avait une ambiance merveilleuse de désobéissance et de rébellion, un mouvement d’émancipation. Nous étions également enseignants à la London Polytechnic située sur Marylebone Road. Quant à ma carrière professionnelle, jusqu’à cette époque j’avais plus fait des expériences que de l’architecture en tant que telle. Au cours des années précédentes, j’avais notamment travaillé à Gênes avec mon frère Ermanno qui reprenait l’activité de notre père Carlo. J’étais parti à Londres pour réaliser mon rêve de travailler sur des structures légères avec Zygmunt Makowski. Puis j’ai rencontré Richard et nous avons commencé à travailler ensemble, avant de créer notre propre agence, la « Piano & Rogers ». L’aventure de Beaubourg a débuté en décembre 1970 avec la visite de Ted Happold, l’un des ingénieurs en chef de chez Ove Arup & Partners. À l’époque déjà c’était une grosse entreprise d’une cinquantaine de salariés. Happold avait entendu parler de cet important concours concernant un centre culturel à Paris. L’appel d’offre posait une condition : il fallait que le projet soit présenté par un architecte. C’est pour cette raison que Ted fit appel à nous.

Richard Rogers — Je me souviens très bien de la manière dont tu as répondu à Ted lorsqu’il t’a proposé de participer. Tu lui as répondu « Non, merci ».

Renzo Piano — Je m’en rappelle très bien aussi, Richard. Déjà, il y avait un problème dans l’appel d’offre : on ne comprenait pas ce qu’était un « centre culturel ». Non parce que nous étions des sauvages, mais parce qu’on en refusait l’idée même.

Richard Rogers — C’était de la folie, ils voulaient faire construire un monument dans le centre de Paris. En plus, c’était le premier concours international en Europe. J’étais alors convaincu que, peu importe le projet qui gagnerait, le bâtiment ne verrait jamais vraiment le jour. Puis l’idée que le client soit un Président ne me plaisait pas. Cela me faisait peur. Je nourrissais évidemment une méfiance à l’égard du pouvoir. Nous avons fini par accepter parce Ove Arup nous a proposé de nous payer huit-cents livres sterling.

Renzo Piano — C’était mille livres, Richard.

Richard Rogers — Mais non. C’était huit-cents, j’en suis sûr. Nous avons fait le concours pour huit-cents livres. Je dois dire qu’à l’époque nous ne croulions pas sous le travail, alors nous avons sauté sur l’occasion. Nous avions beaucoup d’ambition et un bureau au second étage d’un vieux bâtiment industriel au 32, Aybrook Street, mais pas grand-chose à faire. Su Rogers travaillait également avec nous ; elle aussi était architecte. Nous n’avions ni clients, ni revenus !

Renzo Piano — Nous avons donc participé au concours, convaincus de ne pas gagner. Je me souviens que Richard a même écrit un texte très intéressant expliquant pourquoi nous ne devrions pas participer. Il a fait une liste des arguments, noir sur blanc. Il y expliquait que les centres culturels étaient inutiles, qu’ils étaient dépassés et ennuyants, et qu’à l’inverse, nous avions besoin de lieux dans lesquels les gens peuvent se retrouver et passer un moment ensemble.

Richard Rogers — Après cela, nous nous sommes penchés sur des questions complètement différentes : celles des espaces flexibles et des interventions légères. L’idée de concevoir un « palais » présidentiel ne me plaisait pas. Nous étions tous deux très éloignés de ce monde. Toi tu étais plus optimiste, mais Su (qui était ma femme à l’époque) et moi, nous étions contre.

Renzo Piano — Mais pas du tout ! Tu as une mauvaise mémoire. À toi elle te disait qu’elle était contre, mais à moi elle me disait le contraire ! En effet, Su et moi avons jeté un oeil au texte et t’avons répondu « OK Richard. Tu viens d’énumérer les raisons pour lesquelles nous devrions au contraire participer. » Nous étions deux contre un. Le calcul était vite fait : nous avons participé.

Richard Rogers — Concernant ce vote, c’était toi et Ted Happold contre Su et moi. Puis nous avons reçu un coup de fil à la maison ; il y avait eu un problème avec les enfants et Su avait dû rentrer en urgence à Belsize Grove, où nous habitions. Vous avez immédiatement profité de ce moment pour voter et j’ai perdu. Heureusement.

Renzo Piano — Non seulement tu as perdu, mais ton texte contre notre participation est devenu en quelque sorte le manifeste de notre projet. Puis il y avait un autre élément important et pas des moindres : la présence de Jean Prouvé dans le jury. Pour ma part, j’avais déjà développé ma propre mythologie sur Jean Prouvé, qui représentait à mes yeux la culture du faire, du construire. C’était lui qui avait pris la place de la figure mythologique qui dans mon adolescence avait été mon père constructeur. À lui s’étaient ajoutés Richard Buckminster Fuller et Konrad Wachsmann. Ils étaient devenus mes références. Tous les trois, bien que très différents, parvenaient à s’approcher de mondes lointains. Jean Prouvé par exemple ne représentait pas uniquement un modèle esthétique, et un exemple du « savoir-faire » et du savoir-construire, mais également un modèle social. Nul n’est besoin de rappeler que Prouvé travaillait déjà à l’époque avec l’Abbé Pierre, le franciscain fondateur d’Emmaüs.

Richard Rogers — Sa présence a été un élément déterminant. Une fois décidés à participer, nous avons fait le concours en quelques semaines, je dirais pas plus d’un mois et demi. Gianfranco Franchini nous a rejoints de Gênes et a fait équipe avec Su, John Young et Marco Goldschmied. Nous étions certes peu nombreux, mais déterminés. Jusqu’à ce moment-là, nous n’avions que trois ou quatre personnes au bureau. À chaque fois qu’un client potentiel venait, nous appelions en renfort les personnes de l’agence située à l’étage du dessous, pour faire croire que nous étions une équipe d’une quinzaine de personnes. En réalité ils étaient tous figurants. Nous avions une secrétaire adorable, Sally. C’était toujours elle que l’on envoyait recruter des volontaires. Elle montait une équipe de toutes pièces en quelques minutes.

Renzo Piano — Nous travaillions sur le concours surtout le soir et la nuit. Ça marche toujours comme ça, quand on n’a pas de travail, en fait on travaille d’arrache-pied. Je me souviens que nous avions collé à une vitre l’une de mes esquisses que nous continuions d’alimenter d’éléments, d’idées et de propositions. Cette fenêtre donnait sur le petit parc d’Aybrook Street. C’était agréable de travailler sur cette feuille semi-transparente à travers laquelle nous apercevions du vert. Cette esquisse fut l’un des dessins fondateurs du projet final du concours. Nous voulions les taquiner. Nous n’étions pas des révoltés extrémistes, mais nous avions parfaitement compris pourquoi cela n’avait pas de sens de construire un lieu de culture traditionnelle. Il faut se rappeler qu’à cette époque, les musées étaient encore des lieux élitistes, ennuyants au possible et nombrilistes, visités par quelques amateurs d’art ou experts. Nous avons donc fait le concours en mettant tout ça de côté. Mais nous n’avons pas immédiatement compris que c’est justement cette désobéissance qui était l’élément déterminant du projet. Cette esquisse n’existe malheureusement plus. Je me souviens qu’après avoir remis le concours, elle a soudainement disparu. Un matin, l’entreprise de nettoyage des fenêtres avait en effet tout jeté, pensant que c’était un bout de papier sans intérêt. C’est ainsi que nous avons perdu le document fondateur du projet. Et tout mis bout à bout, cela avait du sens, car tout avait été fait dans la joie, avec légèreté, convaincus que nous ne gagnerions jamais. À ce moment-là, nous ne le savions pas, mais il y eut six-cent quatre-vint-un participants.

Nous avions jusqu’à minuit pour envoyer le dossier du concours. Bien entendu, du dernier jour admissible. Et à minuit moins le quart, nous n’avions toujours pas terminé.

Richard Rogers

Richard Rogers — Nous avions jusqu’à minuit pour envoyer le dossier du concours. Bien entendu, du dernier jour admissible. Et à minuit moins le quart, nous n’avions toujours pas terminé. Marco Goldschmied est parti à la poste peu de temps avant la fermeture. Et c’est seulement une fois là-bas qu’il s’est rendu compte que les dessins ne rentraient pas dans le format standard de la poste anglaise. Ils ne pouvaient pas être envoyés. Marco a rogné les planches, à même le sol, sur le trottoir en face de la poste de Londres. Et lorsque par la suite Philip Johnson a vu notre projet, il a demandé : mais qu’est-il arrivé à ces dessins ?

Renzo Piano — C’est pour cela que le dossier nous est revenu, tu te rappelles ? Trois jours après, lorsque nous sommes arrivés à l’agence, il y avait le courrier avec un reçu de la poste : « affranchissement insuffisant ». Nous avons paniqué. Ce jour-là, la date limite était passée. Nous avons alors eu un échange trépidant avec un employé de la poste qui trouva une solution. Nous étions obligés de renvoyer le courrier et donc de l’affranchir à nouveau, mais nous avons fait en sorte que la date soit illisible. Cela permet aussi de comprendre l’importance relative que nous avions donnée à ce concours. C’était une des choses parmi tant d’autres que nous faisions à ce moment-là et nous l’avions prise avec grande légèreté. Mais dans tout ce grand bazar, un amour naissait.

Richard Rogers — Notre préoccupation était surtout de ne pas parvenir à remettre le concours et de ne pas empocher les huit-cents livres promises par Ove Arup, parce qu’à ce moment-là, la possibilité de gagner ne nous effleurait même pas, c’était complètement en dehors de notre imagination. Après avoir envoyé le dossier, nous n’y avons plus pensé et nous sommes remis à nos affaires : des petits projets intéressants.

Renzo Piano — John Young, Su et toi aviez une vocation expérimentale, notamment dans le sens social du terme. Vous travailliez beaucoup sur la question de la flexibilité de l’usage. Moi j’étais plus bricoleur, j’assemblais les morceaux. Nous étions parfaitement complémentaires. Le concours du Centre Pompidou était en quelque sorte une expérience similaire à celles que nous étions déjà en train de faire, mais « gigantesque ». Gigantesque dans tous les sens du terme : social, culturel et constructif. Dans le sens social, c’était clairement une révolte, comme l’avait écrit Richard. C’était à mi-chemin entre Times Square et la British Library. Ça devait être un place for people, un lieu destiné aux rencontres. C’est pour cela que nous avons dessiné une place, qui était un choix totalement absurde parce qu’il y avait très peu d’espace, déjà insuffisant pour le bâtiment ! Et en effet, nous avons fait un bâtiment complètement démesuré, deux fois plus haut que les bâtiments voisins. Aujourd’hui tout cela semble très ingénieux, mais à l’époque ce n’était pas le cas. C’était une simple révolte.

Richard Rogers — Et bien, non. L’idée de la place était intelligente. Cela vient également d’une passion commune pour les centres historiques, de cette même formation humaniste que nous avions eue. Le fantôme de la place de Sienne hante le plateau de Beaubourg.

Cette idée de machine était symbolique. Nous ne voulions pas faire un bâtiment intimidant et massif. Nous voulions construire une usine, une raffinerie, un lieu dans lequel la culture pourrait s’amuser et avancer au fil du temps. C’était ça l’idée.

Renzo Piano

Renzo Piano — Cette idée de machine était symbolique. Nous ne voulions pas faire un bâtiment intimidant et massif. Nous voulions construire une usine, une raffinerie, un lieu dans lequel la culture pourrait s’amuser et avancer au fil du temps. C’était ça l’idée, même si je dois avouer que nous avons eu une attaque lorsque le Président Pompidou nous a rappelé que ce bâtiment devrait durer plusieurs siècles. Bref, comme je le disais, nous ne pensions pas gagner le concours et nous l’avons oublié. Jusqu’au 16 juillet 1971. J’étais à Gênes. Le téléphone sonna. C’était une voix française à l’autre bout du fil. Mon niveau de français de l’époque était scolaire, de surcroît d’un niveau de quelqu’un qui à l’école faisait le pitre. La personne me demanda si j’étais Monsieur Piano, et après avoir reçu confirmation, m’annonça que nous étions « lauréats ». Je répondis que de toute évidence nous étions « lauréats » en architecture, sinon quoi nous n’aurions évidemment pu exercer la profession (en italien « laureato » signifie « diplômé », ndlr). Alors cette pauvre petite dut me répéter pendant plusieurs minutes que nous étions « lauréats », jusqu’à ce que je finisse par comprendre que cela voulait dire que nous avions gagné le concours. À ce moment-là, je me suis effondré sur ma chaise et ai appelé Richard à Londres. Nous avions gagné à l’unanimité.

Le téléphone sonna. C’était une voix française à l’autre bout du fil. Mon niveau de français de l’époque était scolaire, de surcroît d’un niveau de quelqu’un qui à l’école faisait le pitre. La personne me demanda si j’étais Monsieur Piano, et après avoir reçu confirmation, m’annonça que nous étions "lauréats".

Renzo Piano

Richard Rogers — Ils n’ont pas attribué de deuxième ou troisième prix. Le jury avait en effet compris que la proposition était tellement folle qu’il ne fallait pas offrir d’alternatives, ni créer la possibilité de comparer notre projet aux autres, cela aurait été plus que dangereux.

Renzo Piano — Nous nous sommes donc tous retrouvés dans un grand hôtel à Paris. L’adresse nous avait été communiquée par le Ministère de l’éducation et par le Ministère des affaires culturelles. Deux ministères étaient impliqués car il s’agissait de construire un centre culturel qui comprendrait une bibliothèque, ainsi qu’un Musée d’art moderne et contemporain. Nous sommes restés quelques jours dans l’hôtel et au moment de repartir, nous n’avions manifestement pas de quoi régler l’addition. Tout cela montre à qui ils avaient eu le courage de confier le projet.

Richard Rogers — En fait les deux ministères se renvoyaient la balle pour savoir qui gérerait cette bande de crétins…

Renzo Piano — Nous avons passé une semaine à Paris à discuter et à faire des conférences de presse. Je vous laisse imaginer ce que pouvait donner des conférences de presse tenues par nous deux. Je m’en souviens d’une mémorable. J’avais appris tout le discours par cœur, avec le soutien de Richard, parce que de nous deux, c’était moi le plus « doué » en français. La conférence avait lieu au Grand Palais, donc déjà dans un lieu institutionnel et intimidant à mourir, où une vingtaine ou trentaine de projets présentés au concours étaient exposés. J’ai récité le discours de remerciements que j’avais appris par coeur. Le public a malheureusement presque aussitôt commencé à hurler. Ils criaient : « Allez-vous en ! Honte à vous, une raffinerie dans le coeur de Paris ! » Je ne savais pas comment leur répondre alors j’ai continué mon discours de remerciements « Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. », pendant que les cris d’indignation se faisaient de plus en plus pressants et agressifs. Ce fut inoubliable. J’ai continué à remercier pendant quinze minutes, imperturbable, tandis que la foule nous jetait des tomates dessus, jusqu’au bout.

Richard Rogers — Tu as prononcé le mot « merci » au moins une dizaine de fois.

Renzo Piano — Je dois avouer que c’était vraiment quelque chose de dingue. Il faut rappeler qu’à l’époque, Paris était (aujourd’hui heureusement ce n’est plus le cas) protégée par une espèce de citadelle : le Grand prix de Rome. Des architectes ont même déposé six plaintes afin de bloquer le projet ! Ils ont mis en place un groupe qui s’appelait « Le geste architectural ». Ils ont également poursuivi le jury parce que Jean Prouvé n’était pas architecte. N’importe quoi ! Puis il y avait l’École des beaux-arts qui, à l’époque, pondait des désespérés, des frustrés qui avaient soi-disant du talent mais pas l’expertise d’un architecte. Bref, le climat dans lequel nous allions construire ce « monstre » était assez hostile. Cette hostilité était double : l’une concernait le style et la forme de cette usine, et cette idée de hi-tech, l’autre concernait plus la morale. Ils avaient peur qu’un bâtiment aussi grand puisse être nuisible, que la « cathédrale » Beaubourg détruise le patrimoine culturel du quartier. Certes, c’était un monstre, j’en suis conscient. Il l’était délibérément. Un monstre bon, comme dans le sens de « monstrum ». À ce moment-là, on disait que ce n’était pas un monument, mais avec les années, c’est évident qu’il l’est devenu. Mais je dirais plus exactement un « antimonument ».

Ils avaient peur qu’un bâtiment aussi grand puisse être nuisible, que la "cathédrale" Beaubourg détruise le patrimoine culturel du quartier. Certes, c’était un monstre, j’en suis conscient. Il l’était délibérément. Un monstre bon, comme dans le sens de "monstrum". À ce moment-là, on disait que ce n’était pas un monument, mais avec les années, c’est évident qu’il l’est devenu. Mais je dirais plus exactement un "antimonument".

Renzo Piano

C’est ainsi que cela a débuté. Nous avons commencé le projet sans nous rendre compte de la situation dans laquelle nous nous étions fourrés. Mais nous l’avons rapidement comprise, grâce à une rencontre avec Georges Pompidou, qui a eu lieu au cours des premières semaines. Un autre de ces moments inoubliables. Je me souviens que ce jour-là, j’avais un pantalon trop court et toi, Richard, tu ne portais pas de cravate. Tu portais même un t-shirt en dessous de ta veste.

Richard Rogers — Le président Pompidou nous a regardés un peu perplexe, mais il a immédiatement accepté la décision du jury, et ensuite pendant toute la durée du projet. Et pas seulement dans un souci d’équité, mais aussi parce qu’il en a tout de suite compris le sens. « Ça va faire hurler. » dit-il.

Renzo Piano — Je pense que son attitude a été influencée par son épouse Claude, une femme intelligente, ouverte et sincère, qui est devenue notre grande alliée. En définitive, nous avons eu beaucoup de chance. Grâce à ce concours de circonstances qui nous a accompagnés depuis le début et qui a mis sur notre chemin Jean Prouvé d’un côté, et Georges Pompidou et sa femme de l’autre [ ... ] Bien sûr, il y avait également des personnes qui aimaient l’idée de ce nouveau musée. Je ne peux évidemment pas dire qu’ils étaient nombreux au début. Mais ils étaient environ 20% à nous apprécier à cette période-là. Restait le problème de ces quelques 80% qui ne pouvaient pas nous encadrer. Un journal publia même la célèbre lettre des intellectuels de 1887 contre la Tour Eiffel. Il publia exactement la même, modifiant simplement la date et le nom du projet : le Centre Beaubourg apparaissait à la place de la Tour Eiffel. Et ça marchait très bien, c’était complétement crédible. L’ambiance était délirante. Il était dangereux d’aller se promener et de raconter que nous étions les architectes du musée. Moi j’ai fait semblant de rien jusqu’à il y a encore vingt ans. Je n’ai jamais pris le risque de dire à un chauffeur de taxi que je suis à l’origine du bâtiment.

Il était dangereux d’aller se promener et de raconter que nous étions les architectes du musée. Moi j’ai fait semblant de rien jusqu’à il y a encore vingt ans. Je n’ai jamais pris le risque de dire à un chauffeur de taxi que je suis à l’origine du bâtiment.

Renzo Piano

Richard Rogers — Et c’était la même chose sur le chantier, où on pouvait entendre des commentaires absurdes. Le pire c’est lorsqu’ils ont dit qu’on était en train de construire un parking.

Renzo Piano — En tant que voyous, nous aimions aussi cet aspect-là. Nous prenions un certain plaisir dans cette atmosphère. Une raffinerie, un parking, le supermarché de la culture… On en a vu de toutes les couleurs. [ ... ] Revenons-en au projet. J’ai raconté qu’il vit le jour à Londres en quelques semaines, au moment du concours. Penser le bâtiment comme une machine nous a conduits à dessiner une superstructure ouverte, flexible et évolutive. Et se traduisant en une idée assez simple : mettre les cinq niveaux du musée les uns sur les autres. Il fallait qu’ils soient complétement flexibles. Dans la première mouture du projet, abandonnée par la suite, on voulait même que les niveaux puissent bouger et se déplacer. Ceux-ci sont donc totalement dégagés, tels cinq terrains de foot superposés, longs de 170 mètres par 50. Pour avoir un maximum de flexibilité, nous avons suivi une idée très simple mais claire : prendre tous les éléments qui pourraient encombrer l’espace et les pousser à l’extérieur du bâtiment. Équipements, tuyaux, ascenseurs, escalators… On met tout dehors, de façon à ce que les plateaux soient complètement dégagés. Cette idée était évidemment fonctionnelle. Quelqu’un a même parlé de « fonctionnaliste », sur un ton volontairement moqueur qui, bien sûr, nous faisait très plaisir, à Richard et à moi. Et c’est fonctionnel parce que la forme exprime avec justesse un message précis : l’idée d’un bâtiment-usine. Un bâtiment qui ne se cache pas mais qui extériorise son essence, son squelette avec ses veines, ses artères et ses muscles. Et ce message était également expressif ; c’était un langage.

Quelqu’un a même parlé de « fonctionnaliste », sur un ton volontairement moqueur qui, bien sûr, nous faisait très plaisir, à Richard et à moi. Et c’est fonctionnel parce que la forme exprime avec justesse un message précis : l’idée d’un bâtiment-usine. Un bâtiment qui ne se cache pas mais qui extériorise son essence, son squelette avec ses veines, ses artères et ses muscles.

Renzo Piano

Richard Rogers — L’idée de plateaux complètement dégagés n’était pas particulièrement architecturale mais très sociale. Et dans le jury, ça n’a pas non plus été compris tout de suite. Je me souviens de la stupeur de Philip Johnson lorsque, pour la première fois, il nous a demandé de voir les plans du musée. Nous ne les avions pas. Encore mieux, nous avions des pages pratiquement blanches. Puis, peu de temps après, il nous appela à 8 h 30 le matin. J’étais encore au lit ; nous travaillions jusqu’à pas d’heure. Il me dit : où sont les architectes ? Il n’y a personne ici. Et où sont les plans ?

Renzo Piano — C’était une manière de représenter le bâtiment avec une nouvelle façon de voir la culture, dans laquelle celle-ci pourrait librement se transformer, tous les vingt ou vingt-cinq ans, à chaque renouvellement générationnel. Et en effet, pile vingt-cinq ans après l’inauguration, le Ministère m’a contacté pour me demander comment on pouvait faire pour moderniser le musée. Ils m’ont appelé moi parce que je travaillais encore à Paris ; Richard était rentré à Londres. Mais nous avons travaillé ensemble sur le projet par la suite. Nous avons fait une proposition absurde au premier abord, mais probablement juste : fermer le bâtiment pendant un an et repenser la fonction. Et à la fin, ils ont fait comme cela : en 2000, ils ont fermé le Centre Pompidou. Ils ont déménagé les bureaux en dehors du bâtiment, mis la bibliothèque sur deux étages au lieu de trois et transformé beaucoup de choses. Il ne s’agissait pas d’une simple maintenance, bien que manifestement le bâtiment ait également été repeint. Les travaux visaient à transformer cet instrument culturel à destination d’une société et d’un public qui en vingt-cinq ans avaient changé. Et à la fin, nous nous sommes dit que ça serait génial de recommencer dans vingt-cinq ans. Le ministre semblait lui être soulagé de ne pas avoir un mandat suffisamment long pour gérer la prochaine rénovation. Ce bâtiment a été largement salué par le public. Les détracteurs disaient que c’était seulement de la curiosité et que celle-ci se serait épuisée en l’espace de quelques mois. Puis deux ans, vingt ans se sont écoulés …

Aujourd’hui, le bâtiment a quarante ans et il plaît toujours. Ce n’est pas seulement de la curiosité et ce n’est pas seulement un bâtiment « à touristes ». Sur le plan symbolique, ce « langage-usine » joue le rôle opposé des bâtiments culturels qui eux avaient un rôle prétentieux, écrasant et « monumental ».

Renzo Piano

Aujourd’hui, le bâtiment a quarante ans et il plaît toujours. Ce n’est pas seulement de la curiosité et ce n’est pas seulement un bâtiment « à touristes ». Sur le plan symbolique, ce « langage-usine » joue le rôle opposé des bâtiments culturels qui eux avaient un rôle prétentieux, écrasant et « monumental ». Des monuments de marbre ou de pierre, qui devenaient (et deviennent encore aujourd’hui, parce qu’ils existent encore) des lieux intimidants. Son apparence et son essence d’usine véhiculaient le message opposé : celui de curiosité. C’était une invitation à venir et à voir, à ne pas avoir peur. Et ce message « intrigant » était fondamental, parce que la curiosité est l’étincelle qui guide les comportements culturels. Par exemple, si je repense à ma jeunesse, je dois reconnaître que je n’allais pas souvent au musée. Non pas que je n’aimais pas l’art ; au contraire, cela m’attirait beaucoup. C’était en fait les musées eux-mêmes qui me repoussaient. Le premier instant de cette vie, que j’appellerais « vie culturelle », naît souvent de la curiosité, même momentanée. Cette idée de « profaner » le monde sacré de la culture et de l’art, de le contaminer, nous est venue parce que nous étions des voyous. Dans le fond, c’est comme cela que les jeunes trouvent leur voie, à travers la rébellion. Mais le projet prenait en quelque sorte la même direction que celle souhaitée par les personnes qui avaient fait le programme. Il y avait la volonté de reprendre l’idée de la maison de la culture d’André Malraux et de la rendre plus grande, plus importante et plus significative. Un lieu fort pour une ville liée à la culture depuis toujours. C’est pour cela que nous avons gagné. Parce que nous avons plus ou moins fait instinctivement la bonne proposition, qui était en quelque sorte déjà présente dans les objectifs du programme. À savoir l’idée de faire un lieu pour tous, un lieu où le savoir, la lecture, l’art et la musique cohabitent tous ensemble. Un peu de la maison de la culture et un peu de Bauhaus. Nous nous inspirions de tout cela. Nous sommes partis de cette idée qui existait déjà et l’avons approfondie. C’est grâce à cela que nous avons gagné. Mais nous l’avons compris seulement longtemps après. Je me souviens de Richard qui écrivait, sur les planches vierges de l’agence, un texte dans lequel il théorisait la folie de la machine urbaine, et le Centre Pompidou à mi-chemin entre Times Square et le British Museum. Fun and culture. Un fun palace, un lieu hybride, qui abriterait la culture appartenant à la ville. Et jamais nous n’aurions pensé que ce serait justement cet aspect qui nous ferait gagner le concours. Cet aspect rebelle, cette façon de remettre en cause les bâtiments culturels.

Richard Rogers — Nous ne le savions pas mais nous nous révoltions contre l’intimidation et la puissance qui caractérisent les bâtiments culturels. Pour nous, la culture et l’école étaient synonymes. C’était une révolte de la machine à l’égard du monument. Bien entendu, une machine gentille, une soft machine. Nous employions le mot democratic. Nous voulions un bâtiment ouvert à tous. En architecture, la démocratie se traduit par la transparence et la perméabilité. C’est pour cela que, poussés par un désir de liberté, nous avons exagéré. Tout a été exagéré. Puis nous y avons mis aussi un peu de nos références. Il y avait un peu du fun palace de Cedric Price et un peu d’Archigram.

Nous ne le savions pas mais nous nous révoltions contre l’intimidation et la puissance qui caractérisent les bâtiments culturels. Pour nous, la culture et l’école étaient synonymes. C’était une révolte de la machine à l’égard du monument.

Richard Rogers

Richard Rogers — Juste après avoir gagné le concours, nous avons eu un moment de remords. Lorsque nous nous sommes lancés dans l’avant-projet sommaire, nous avons commencé à arrondir les angles, comme si nous étions à la recherche d’une forme plus raisonnable. Et nous avons rempli le bâtiment d’arbres. Il y avait du vert partout. Je me souviens encore du soir où nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de nous égarer. Que nous devions revenir au projet initial. Comme disait Robert Bordaz, nous étions « gentils mais insupportables ». Mais nous n’étions ni agressifs, ni arrogants. Nous étions à l’écoute. Des anecdotes, je peux en raconter à n’en plus finir. Lorsque nous avons discuté de la couleur des tuyaux, par exemple. Richard et moi étions absolument convaincus que le bâtiment devait être coloré et nous étions très fermes sur ce point. Nous avons discuté pendant au moins neuf mois des couleurs qu’il fallait utiliser, jusqu’à ce qu’au final, aucune idée de génie ne nous vînt. Nous avons alors décidé que les couleurs devaient être celles du « code » ; elles devaient être codifiées. Et selon le code, le rouge indique ce qui bouge, le jaune l’électricité, le bleu l’air et le vert l’eau. Et voilà la solution. Nous avons suivi cette voie sans difficultés, jusqu’à ce que, quelques années après, alors que le bâtiment était achevé, quelqu’un nous a demandé : « Excusez-moi mais, quel code avez-vous utilisé ? Où est-il ? » Et les gens ont découvert que nous avions inventé ce code de toutes pièces. Nous étions vraiment des animaux, nous n’avions peur et honte de rien. Et même si ce code n’existait pas, nous étions convaincus qu’il aurait dû y en avoir un, cela nous semblait normal. Cette histoire des couleurs a duré pendant un bout de temps. Le dernier épisode est très récent. Je le raconte en faisant un saut en avant. En 1999, nous nous sommes rendus à une réunion avec la sous-direction des monuments historiques, parce que le Centre Pompidou était devenu ce que nous voulions à l’origine : il était passé d’un geste de désobéissance à la monumentalité, à un monument. On nous dit clairement que le Centre ne nous appartenait plus et que nous ne pouvions plus faire comme si c’était le cas.

Je me souviens que nous nous sommes regardés avec Richard et nous sommes empêchés tant bien que mal d’exploser de rire parce que nous avions l’impression de discuter de Michel-Ange et de la Chapelle Sixtine, et en fait on parlait des tuyaux de Beaubourg.

Richard Rogers

Nous étions donc face à la commission pour discuter une fois encore des couleurs, qui s’étaient estompées entre 1977 et 1999 et avaient perdu leur force d’origine. Et la question était : est-ce qu’il faut les repeindre avec leurs couleurs d’origine, celles du code, ou avec les nouvelles couleurs qu’avait pris le bâtiment au fil du temps ? Une discussion surréaliste s’amorça. Je me souviens que nous nous sommes regardés avec Richard et nous sommes empêchés tant bien que mal d’exploser de rire parce que nous avions l’impression de discuter de Michel-Ange et de la Chapelle Sixtine, et en fait on parlait des tuyaux de Beaubourg. À la fin, nous avons à nouveau appliqué la règle stricte du code selon laquelle « le code dit que… », et c’était parti pour tout repeindre à nouveau. C’est peut-être la première fois que je le dis officiellement : le code n’existait pas ! On l’a inventé Richard et moi ! [...].

Un chantier colossal

Renzo Piano — [...] Nous sommes partis comme des fusées. Nous avons produit au moins dix mille dessins. Nous avons tout dessiné, chaque boulon. Nous sommes même parvenus à respecter le budget, une fois l’avant-projet détaillé établi. Le projet a été plutôt bien contrôlé, notamment grâce au génie de Robert Bordaz. Le fait de travailler tous ensemble, dans cette espèce d’unité de temps, de lieu et d’action, a aussi été source de divergences, mais cela a très bien marché. Quelle aventure incroyable, notre premier chantier. Malgré notre jeune âge, nous avions tous déjà un peu d’expérience. Mais le Centre Pompidou, c’était une toute autre échelle. [...] Quoi qu’il en soit, nous faisions parvenir les poutres à Paris de nuit, notamment pour dissimuler le fait qu’elles venaient d’Allemagne. Elles arrivaient Porte de la Chapelle et étaient transportées deux par deux jusqu’au chantier, entre 3 et 5 heures du matin. Cela prenait deux heures pour faire quelques kilomètres. Le camion de transport était suivi par un autre véhicule, plus petit et au rôle essentiel : il posait sur le bitume, au niveau des bouches d’égout, des grandes plaques d’acier épaisses de quelques centimètres. Cela empêchait que les poutres extrêmement lourdes provoquent des écroulements Celles-ci étaient transportées par deux camions reliés à l’avant et à l’arrière : elles constituaient en fait le corps de cet énorme véhicule long de soixante ou soixante-dix mètres. Une fois les poutres retirées, un autre camion qui suivait le convoi enlevait les plaques d’acier. C’était un spectacle incroyable. On montait les poutres dès leur arrivée au chantier, la nuit même. Chaque matin, le bâtiment avait deux poutres en plus, sans que personne ne s’aperçoive de rien [...].

Richard Rogers — Une autre crise importante a surgi au décès de Georges Pompidou, à la moitié du chantier (le président mourut le 2 avril 1974, le Centre ouvrit le 31 janvier 1977, ndlr). Nous avions perdu notre allié le plus puissant, et Giscard d’Estaing ne montrait pas le même intérêt. Le projet a alors commencé à stagner. Puis Robert Bordaz et Claude Pompidou ont eu une idée de génie. Jusqu’alors, le Musée s’appelait Plateau Beaubourg. Puis, soudainement, il a pris le nom du Président disparu, en sa mémoire, faisant du musée un lieu sacré et intouchable. Un geste politique très intelligent, que nous n’avons pas compris à l’époque. Nous étions au contraire déçus de ce changement.

Le musée s’appelait Plateau Beaubourg. Puis, soudainement, il a pris le nom du Président disparu, en sa mémoire, faisant du musée un lieu sacré et intouchable. Un geste politique très intelligent, que nous n’avons pas compris à l’époque. Nous étions au contraire déçus de ce changement.

Richard Rogers

Renzo Piano — [...] Le chantier a été une expérience incroyable. Il a duré quatre ans. J’y allais tous les jours ; je ne pense pas en avoir raté un seul. Richard et moi étions tout autant impliqués sur le chantier. Nous ne nous sommes jamais répartis les tâches. Nous arrivions très tôt le matin et démarrions les réunions tout de suite. Au cours de ces années, Richard et moi avons appris beaucoup de choses l’un de l’autre. C’est probablement moi qui me suis plus imprégné de lui, mais je lui ai peut-être également transmis ma passion de construire « pièce par pièce ». Lui m’a sans aucun doute beaucoup transmis sa vision du monde, à commencer par cette célèbre phrase prononcée en 1971, lorsqu’il disait que Beaubourg deviendrait un « place for people ». Tant d’années après, c’est quelque chose qui tient encore à cœur à Richard : le rapport entre les habitants et la ville. C’est que je n’étais pas simplement un technicien ; j’avais toujours eu une anxiété sociale, depuis les années 1960 au moment de l’occupation dans les universités de Milan, et après.

Richard m’a sans aucun doute beaucoup transmis sa vision du monde, à commencer par cette célèbre phrase prononcée en 1971, lorsqu’il disait que Beaubourg deviendrait un "place for people".

Renzo Piano

Le fait de travailler ensemble nous a en quelque sorte permis de faire sortir ce qui sommeillait en nous et de l’approfondir plus facilement. Je dois dire que personne n’a pleinement compris le bâtiment, du moins jusqu’à l’inauguration, le 31 janvier 1977. Entre temps, pendant le chantier, toi tu es née, Lia. Je me souviens de cette photo dans Le Figaro, que je n’ai jamais retrouvée, du jour où je te portais sur mes épaules, en montant au coeur d’une foule qui contre toute attente était gigantesque. Gigantesque parce qu’on était mercredi. Nous avions pensé à tout, mais nous avions oublié qu’en France, les écoles sont fermées le mercredi. Le bâtiment était pris d’assaut par des étudiants, des familles, des enfants ! Les gens grimpaient partout, même par les escaliers de secours. Au lieu des cinq mille attendues, il y eut cinquante mille personnes. Ce jour-là, lorsque la ville a « pris possession » du bâtiment, la part d’« amis » du Centre a commencé à augmenter. Je pense que les gens se sont dit « Bon, allons voir ce qu’il y a là-dedans. ». Et les gens ont commencé à comprendre que ce lieu serait bientôt aimé. Le jour d’avant, il y avait eu la cérémonie d’inauguration, avec le gratin venu exprès pour l’occasion. On avait invité toutes les autorités de la ville comme il fallait et la moitié d’entre elles regardaient le bâtiment, stupéfaites. Jusqu’à ce que quelqu’un ait eu le courage de dire à voix haute « Ah… mais il est fini là ? ». Ils pensaient qu’il y avait encore les échafaudages.

Richard Rogers — La métamorphose a débuté après l’ouverture au public. Le Centre Pompidou a tout de suite été sujet à de grandes polémiques, comme ç'avait déjà été le cas durant le chantier. Mais il a aussi commencé à être l’objet d’un amour naissant. Il a été adopté par la ville. Au début, les gens étaient clairement divisés : d’un côté il y avait ceux qui ne pouvaient que le détester et de l’autre ceux qui ne pouvaient que l’aimer. Puis, avec les années, les choses ont lentement évolué en notre faveur, aussi bien qu’aujourd’hui, j’avoue ouvertement aux chauffeurs de taxi que je suis l’un des architectes du Centre Pompidou. Et ils ne m’en veulent pas particulièrement. Cette histoire du bâtiment « adopté » par les habitants est caractéristique de nombreux projets. Tout bâtiment, même le plus désiré et intégré au contexte urbain (alors que Beaubourg, même si ce n’est pas vrai, était perçu comme un bâtiment qui n’était ni désiré, ni intégré à son contexte) débute avec un gros handicap. Il est nouveau, il n’appartient pas à la ville et à ses rites. Il suffit d’aller se promener dans la ville et ça frappe tout de suite : il y a des bâtiments, des espaces, des routes, que les gens adorent, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont « beaux ». On dirait que c’est le cas parce qu’ils ont été adoptés ; ils font désormais partie des rites du quotidien. Les bâtiments sont aimés parce qu’ils deviennent partie intégrante de la vie des habitants et de la communauté.

La métamorphose a débuté après l’ouverture au public. Le Centre Pompidou a tout de suite été sujet à de grandes polémiques, comme ça avait déjà été le cas durant le chantier. Mais il a aussi commencé à être l’objet d’un amour naissant. Il a été adopté par la ville.

Richard Rogers

Et c’est d’autant plus vrai pour un bâtiment comme le Centre Pompidou, qui n’est pas seulement intégré au contexte urbain, il l’est considérablement. De nombreuses personnes, également celles qui aimaient le projet, nous ont demandé pourquoi nous ne l’avions pas construit ailleurs, à la Défense par exemple. Mais ç'aurait été une énorme erreur, parce qu’au contraire, c’était précisément là que notre paquebot spatial devait atterrir ! Qui finalement n’a jamais vraiment été un paquebot spatial, tout au plus un paquebot de Jules Verne, un paquebot pacifique. Puis, qui a dit que la démesure est toujours une erreur ? Elle existe dans toutes les villes. Pensez au miracle de la démesure que sont les cathédrales gothiques. Démesure dans tous les sens : expressif, dimensionnel, technique et constructif. Parce que les cathédrales étaient des lieux révolutionnaires et leur chantier encore plus. À travers leur travail, les constructeurs des cathédrales se libéraient de la servitude de la glèbe. C’était des chantiers de bois, d’acier et de pierre, alors que les maisons étaient généralement faites de boue et de terre. La Basilica Palladiana de Vicenza fonctionnait aussi en quelque sorte comme cela. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de comparer le Centre Pompidou à la Basilica. Il ne manquerait plus que ça. Lui c’est simplement un paquebot spatial, mais il a fait la même chose que les cathédrales : il a atterri au milieu de la ville. Il y a ceux qui atterrissent avec une cathédrale, d’autres avec une église gothique, et d’autres, comme nous, avec un paquebot fantôme. Et c’est pour cela qu’il n’est pas inadapté au contexte urbain ; au contraire, il s’y intègre de façon diabolique et perverse. Une « bonne » perversion, parce qu’à Beaubourg, tout est fait pour perturber, pour inverser les règles du jeu. C’est encore plus pervers de devoir construire un bâtiment de 100 000 m², d’avoir peu d’espace, et de s’offrir le luxe d’en utiliser la moitié pour en faire une place. Ça aussi c’est de la folie. En réalité, sur 681 participants, c’était le seul projet qui prévoyait une place ; tout le monde pensait que l’espace était trop petit.

Puis le bâtiment a intégré les rites de la ville, notamment grâce à une programmation d’expositions incroyables inaugurées par Pontus Hulten, l’inoubliable et premier directeur du Centre Pompidou de 1974 à 1981. Je repense à toute la série Paris-Moscou, Paris-Berlin, Paris-New York, Paris-Paris. Il a commencé à recevoir des artistes incroyables, comme Jean Tinguely qui, pendant le chantier, construisit Le Crocrodrome. Cela lui prit quelques mois. Il venait tous les jours, à chaque fois vêtu de sa combinaison bleue et il se mettait au travail en assemblant les pièces de son oeuvre. C’était un spectacle incroyable de le regarder travailler. Nous nous entendions très bien avec Jean Tinguely. Il était très chouette. C’était un grand ami de Pontus Hulten. Il nous demanda qu’on lui donne tous les débris du chantier, qui lui servaient car il était toujours à la recherche de bouts de ferraille. Nous nous étions mis d’accord : il venait au chantier avec une camionnette, il prenait les morceaux de ferraille et les emmenait à son « château » (c’est ainsi qu’il l’appelait) en dehors de Paris, où il les collectionnait. Je me souviens qu’un jour il est arrivé désespéré parce qu’on lui avait volé toute la ferraille. Peut-être pour se refaire une santé, il a commencé à emporter du chantier des pièces prêtes à monter, des bouts du bâtiment, ce qui nous a contraints à poser quelques règles. La première était qu’il ne pouvait emporter que les pièces rouillées. Nous lui avons aussi fait une blague, à la fin du chantier, peu avant l’ouverture. Les ascenseurs fonctionnaient à toute vapeur pour descendre les derniers débris à jeter et pour monter les premières œuvres d’art prêtes à être installées. Jean venait tout juste de livrer quelques-unes de ses œuvres en ferraille, complètement rouillées. Et j’ai alors fait préparer un écriteau que l’on posa sur les pièces qui arrivaient sur lequel était écrit : « Attention, tout ce qui est peint c’est le bâtiment, tout ce qui est rouillé c’est de l’art. » Jean Tinguely a continué à travailler pour le Centre Pompidou. Quelques années après, il a réalisé avec Nikki de Saint Phalle la fontaine située sur la place Stravinsky. À cette époque, il n’y avait pas que les artistes qui travaillaient, mais les musiciens aussi : Luciano Berio, Pierre Boulez et John Cage, qui donna un célèbre concert dans le Forum. Toutes les personnes qui avaient une idée de la culture non conventionnelle, non universitaire. [...]

L'héritage Beaubourg

Renzo Piano — Ce n’est pas Beaubourg qui a changé son époque, c’est plutôt l’époque qui a créé Beaubourg, qui a marqué le point de départ d’un changement qui s’amorçait. Et les gens racontaient que cela a conduit à une altération de la culture, à une dilution. N’importe quoi. Beaubourg a été une usine incroyable et on peut certainement tout dire, sauf que c’est un lieu d’aplatissement de la culture. L’intensité des expositions temporaires est exceptionnelle. Énormément d’étudiants, et même de personnes âgées, fréquentent toujours la Bibliothèque publique d'informations. L’Ircam est devenu un lieu merveilleux d’études et de recherche, à l’épineuse frontière qui existe entre sciences, musique, son et art. Puis, bien sûr, je ne veux pas nier qu’au-delà de l’art sacré, on trouve aussi le « profane » à Beaubourg. On y trouve un bar et un restaurant, une librairie et un magasin d’art. On y trouve ce rez-de-chaussée qui a des airs de grande gare. Et en effet, de temps en temps, j’ai envie de le changer un peu, ce rez-de-chaussée. Et de temps en temps on fait des changements, même si on devrait peut-être y mettre un peu plus d’art. C’est un travail continuel… Cependant, le Centre n’est pas, et n’a jamais été, un lieu superficiel ou un lieu d’abandon de la culture. Au contraire, c’est un lieu métis, complexe et donc riche. Et c’est un avantage, une force. Ce n’est pas une dilution ou un aplatissement. Parce qu’il se passe énormément de choses dans ce bâtiment, et des choses très importantes. L’art y est exposé de façon incroyable ; la collection est incroyable. Parfois je me demande : est-ce que c’est Beaubourg qui est en partie responsable de la dérive commerciale des musées ? Je dirais que non. Si je compare le nombre d’espaces destinés à la culture au sein du Centre Pompidou (à l’art, à l’enseignement, à la musique…) aux quelques dizaines de mètres carrés dédiés au shopping, le calcul est vite fait. C’est une machine culturelle exceptionnelle, où 95% de l’espace est dédié à l’art. Mais la dérive commerciale est indéniable. Mais pas à Beaubourg, dans le monde. Les musées sont devenus des lieux qui attirent énormément, peut-être grâce au Centre Pompidou qui en a été précurseur et certainement interprète. Mais ils sont aussi devenus des lieux qui prêtent à confusion, où il est plus difficile de voir l’art, l’activité commerciale prenant le dessus.

Ce n’est pas Beaubourg qui a changé son époque, c’est plutôt l’époque qui a créé Beaubourg, qui a marqué le point de départ d’un changement qui s’amorçait. Et les gens racontaient que cela a conduit à une altération de la culture, à une dilution. N’importe quoi.

Renzo Piano

Mais venons-en à comment je le vis, tant d’années après. Cela fait quarante ans et je suis encore là, à trois cents mètres de Beaubourg. À chaque fois que je sors de l’agence pour aller à l’atelier maquettes, je le vois qui dépasse entre les immeubles. Parfois, je donne la direction aux touristes : « Suivez les tuyaux. » J’y vais très souvent le dimanche. Il y a une ambiance familiale formidable. Et je continue à envoyer des lettres au directeur avec la liste des petites opérations de maintenance à effectuer. Je suis devenu le Quasimodo de Beaubourg. Comme si je n’étais jamais parti. De temps en temps, on me demande quels sont les projets qui me sont les plus chers. Évidemment, c’est presque impossible de répondre. Mais celui-ci est indéniablement un projet auquel je suis resté fortement attaché, notamment dans mes habitudes du quotidien, vivant juste à côté. Ce sont des bâtiments qui protègent la ville de la barbarie, qui font en sorte que les villes soient des lieux d’urbanitas, de civitas. Un rôle que le Centre Pompidou joue depuis quarante ans et continuera à jouer. Notre utopie, qui comme toutes les utopies est demeurée irréalisable, est que le Centre Pompidou ne soit pas un bâtiment, mais un instrument. Tant et si bien que nous avons installé un grand espace dans le foyer, le fameux Forum, qui était un atelier d’artiste. Et c’est en effet là-bas même que Le Crocrodrome de Jean Tinguely vit le jour. C’était le grand défi de Beaubourg et ça l’est toujours. Je continue à espérer que cela devienne de plus en plus un outil et que le risque qu’il devienne un monument, un temple, disparaisse. Et nous, les voyous que nous étions, nous sommes devenus des espèces de gourous.

Richard Rogers — En effet, je reviens quarante ans en arrière, jusqu’à cette même peur qui m’avait poussé à écrire le texte contre le concours. Je ne voulais pas, et aujourd’hui encore je ne veux pas, que le Centre Pompidou devienne un monument.

Renzo Piano — J’espère bien, old boy. ◼

Richard Rogers, repères biographiques

Depuis le concours d’architecture de 1971, Richard Rogers a toujours été un fidèle et formidable interlocuteur pour le Centre Pompidou avec lequel il entretenait des liens étroits.

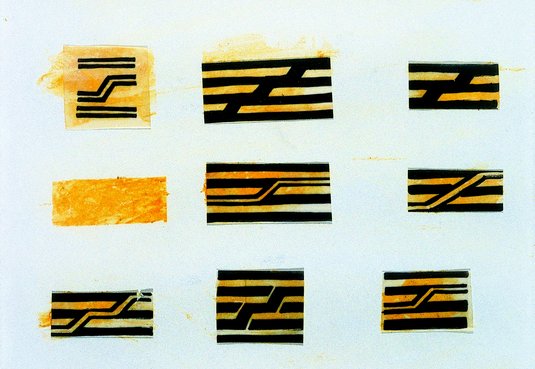

L’architecte accompagna ainsi la création de la collection architecture du Centre Pompidou notamment par des dons en 1993 et en 1997 : vingt-quatre dessins et dix maquettes, complété en 2008 par un don d’une maquette par l’agence Rogers, Stirk, Harbour + Partners.

En 1987, il participe à l’ouvrage Du plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou, Renzo Piano, Richard Rogers publié par les éditions du Centre Pompidou avec le soutien des amis du Centre Pompidou.

En 2007, année célébrant les trente ans du Centre Pompidou et date à laquelle Richard Rogers reçoit également le prestigieux Prix Pritzker pour son oeuvre, le Centre lui consacre l’exposition « Richard Rogers & Architectes » en hommage à son travail et celui de ses associés : des premières réalisations effectuées avec Norman et Wendy Foster ainsi qu’avec Su Rogers, au sein de Team 4 dans les années 1960, aux projets de l’agence Rogers Stirk Harbour+Partners, cette rétrospective fut ensuite montrée au Design Museum de Londres, à la Caixa forum de Barcelone et en Chine.

En 2017, dans le cadre des quarante ans du Centre Pompidou, une salle au sein du Musée national d’art moderne était également consacrée au concours et à la construction du Centre Pompidou.

Richard Rogers a par ailleurs été membre du jury du concours international d’architecture pour la réalisation du Centre Pompidou Metz.

Les propos présentés ici sont extraits de l'ouvrage Centre Pompidou, Piano + Rogers (éditions Centre Pompidou / Fondazione Renzo Piano)