Marfa, Texas : l’art aux bords du monde

Dans la Ruée vers l’or, une tempête de neige déporte jusqu’au bord d’un précipice voisin la cabane où Charlot passe la nuit. À son réveil, il traverse la pièce pour sortir : son geste fait dangereusement pencher le chalet, car déjà la porte donne sur le vide ; s’en approcher, c’est se perdre. Mais par son recul, qui rétablit l’équilibre un moment compromis, il s’enferme dans une situation désespérée. Tour à tour son pied s’avance et se retire, tâtant le plancher qui pivote sur un axe invisible.

The Gold Rush date de 1925 ; un peu plus de soixante ans plus tard, le philosophe et théologien français Michel de Certeau empruntera à Chaplin cette scène, faisant figurer la description qui précède en ouverture d’un essai intitulé Pour une nouvelle culture (1968). Dans cette cabane au bord du vide et l’étrange danse de ses habitants, de Certeau trouve une allégorie de l’hésitation qui transit la société française dans l’après-coup des événements de 1968, tiraillée entre un conservatisme devenu intenable et l’incertitude d’un avenir dont les repères ne ressembleraient en rien à ceux du présent. « Un déplacement s’est produit. À notre insu, peut-être, une ligne partage en dessous, entre son sol et le vide, notre "plancher" culturel ; quoique encore intact, déjà pourtant il a vacillé tout entier ». Le propre des images est d’être voyageuses : du Klondike glacé de Chaplin au quartier latin de Mai 68 scruté par de Certeau, voilà que la parabole me revient dans un État réputé pour ses positions conservatrices, sur des routes où nulle neige n’est visible même si de loin en loin les panneaux en rappellent la possibilité (« road may ice in cold weather ») comme une provocation jetée à la face du désert.

Le fil des réminiscences déplacées mérite parfois d’être suivi. Que celle-ci me revienne, est-ce à cause des cabanes ? Il est vrai qu’ici les maisons semblent parfois posées au sol plutôt qu’ancrées en lui, maisons mobiles disposées au long des trailer parks, bourgades devenues fantômes pour une période plus ou moins longue — on découvrira au fil des conversations qu’une ghost town n’est pas fantôme une fois pour toutes ("Terlingua was a ghost town a couple of times") et qu’elle peut ressusciter temporairement pour peu que, par exemple, le cours des matières premières rende de nouveau attractive l’exploitation de sa mine d’argent. Les domiciles, donc, vont et viennent — mais sur le fond d’une terre sévèrement quadrillée par la propriété privée, qui couvre au Texas 97 % du territoire, ne laisse, au titre de communs, que les parcs naturels et strie chaque bord de route d’enclos impénétrables à l’intérieur desquels il serait téméraire de s’aventurer ; paradoxe d’un paysage dont la vue s’étend à l’infini mais auquel le corps se heurte, comme si dans l’étrangeté de cette profondeur maigre aux arrière-plans inaccessibles le pays devenait à lui-même son propre diorama.

Est-ce à cause des falaises, alors, que me revient cette scène de La Ruée vers l’or ? La géologie, de fait, est ici volontiers orthogonale, horizontale de la plaine immense redoublée par le quadrillage des routes, cette autre ligne horizontale au sommet des mesas, et entre ces deux plans parallèlement disposés l’escarpement des Chisos Mountains et les canyons qui le parcourent, grandes verticales dressées par la subduction des plaques tectoniques et qui arrêtent le regard – « tout le monde croit que la faille est une ligne, en réalité c’est une surface », explique notre guide Thomas Shaller, géologue et paléontologue, dans une formule qui rejoint illico ma collection de sentences à méditer. Reste que ces motifs, la falaise, le canyon, font tout autant obstacle à ce qui se joue ici, et avant tout à la compréhension de la frontière dont on aurait tort de croire qu’elle tient tout entière, nette comme un trait de plume, entre les remparts de pierre où s’engouffre le Rio Grande du côté de Santa Elena. Si la faille est une surface plutôt qu’une ligne, la frontière est moins un pointillé sur une carte qu’une zone, dont les check points dispersés sur un territoire immense poussent leurs ramifications très loin du Rio Grande, dont la border patrol assure la distribution différentielle selon que les individus qu’elle contrôle sont plus ou moins suspects d’être des indésirables – comme l’écrit le philosophe Étienne Balibar dans Les Frontières de la démocratie (La Découverte, 1994), « certaines frontières ne sont plus du tout situées aux frontières, au sens géographico-politico-administratif du terme, mais sont ailleurs, partout où s’exercent des contrôles sélectifs ».

Habiter dans les plis d’une carte

Il y a donc des maisons qu’on dirait prêtes à s’envoler, et il y a des falaises pour redoubler de leurs à-pics le vertige horizontal que vous procure le désert ; mais chacune de ces figures se trouve donc contrariée par l’emprise conjuguée de la propriété et de la souveraineté, du capital foncier et du contrôle politique. Pourquoi alors Charlot et de Certeau (étrange duo burlesque : un vagabond et un jésuite) me reviennent-ils ici ? Pour deux raisons, je crois.

D’une part, cette image d’une maison qui bascule silencieusement (« un déplacement s’est produit, à notre insu peut-être ») n’est pas un mauvais blason s’il s’agit d’indiquer la thématique du projet de résidence collective que nous avons imaginé cette saison, pour convier cinq artistes à interroger ensemble ce territoire. Avec les transformations qu’induit le changement climatique, une nouvelle question s’est invitée sur l’agenda du débat public et de la recherche, au croisement entre les sciences sociales et les sciences de la nature : à quelles conditions faut-il veiller pour que notre Terre demeure habitable, et quels périls menacent aujourd’hui, non l’existence de la planète (qui a connu des climats bien plus chauds et d’autres bien plus froids) mais son habitabilité même ? Cette question se pose aujourd’hui en bien des lieux du monde ; mais venir la poser à Marfa, c’est venir dans un espace où, pour notre imaginaire, l’humanité s’est affrontée à l’inhabitable — à la rudesse du désert — et a décidé à la fois de s’y exposer et de lui résister. C’est, en un sens, ce que pourrait symboliser le geste même de Donald Judd : d’un côté, sortir des villes et des musées, des zones aménagées et humanisées, pour s’affronter à l’espace vide et ouvert de la plaine ; de l’autre, installer au cœur même de cet espace des œuvres d’art qui, des hangars aux toits arrondis aux cent boîtes qui s’y alignent, ménagent au creux même du désert l’espace d’une intériorité possible, reprennent et ramènent à son expression pure la forme même de la maison.

Avec les transformations qu’induit le changement climatique, une nouvelle question s’est invitée sur l’agenda du débat public et de la recherche, au croisement entre les sciences sociales et les sciences de la nature : à quelles conditions faut-il veiller pour que notre Terre demeure habitable ?

Créer à même l’inhabitable, quitter la maison pour d’un même trait la faire revenir, sous la double figure de l’abri et du monolithe : le geste artistique est puissant et a connu une postérité immense, mais il invite d’autant plus à être, en quelque sorte, mis à l’épreuve du présent. Car quelque chose dans l’économie de cet affrontement entre l’habitable et l’inhabitable, avec ce qu’il charrie d’imaginaire des pionniers et des new frontiers, est en train de basculer, et j’en vois un signe dans la manière dont certains des emblèmes de ce territoire sont aujourd’hui comme suspendus dans le vide : en arrivant ici (c’est le propre des voyageurs de s’étonner de l’évidence) nous avons découvert un pays de cow-boys où les vaches se font rares, où l’assèchement et la surexploitation des pâturages mettent en péril la possibilité même de l’élevage extensif, cependant que chapeaux et long horns fixées au radiateur des pick-ups marquent une forme de retard du symbolique sur le réel.

Il faut alors reprendre d’une autre façon la question de l’habitabilité du monde, et se souvenir que les gestes de créer ou de bâtir ne résument pas à eux seuls la possibilité d’habiter un territoire : c’est aussi affaire de ressources, de partage, de coexistence, de collaboration, de concurrence, de gestion. Il faut, de même, rouvrir et élargir le décompte des habitants : si le panneau d’entrée de Marfa mentionne « pop: 1788 », comment ne pas ajouter à ce nombre ceux qui arrivent et repartent, depuis les visiteurs internationaux du Chinati Festival jusqu’aux personnes qui traversent le Rio Grande et passent par le désert et les montagnes en affrontant de multiples dangers ? Et comment ne pas y ajouter à ce décompte les êtres non-humains qui composent la biodiversité exceptionnelle du désert de Chihuahua, les plantes locales ou invasives (les buffalo grass que nous sommes quelques-uns à être allé désherber avec le programme de volontaires de la fondation Judd), voire les corps de celles et ceux qui ont péri dans le désert, les traces laissées par les implantations humaines antérieures (je pense ici aux parois ornées du White Shaman de la Pecos River), et quelques fantômes qui refusent de disparaître. La maison bascule, mais pourquoi, et qui l’habite au juste, comment en produire le décompte et faire droit aux incomptés ? Voilà la question qui nous animait en arrivant – intuition provisoire d’une enquête qu’il était bien entendu hors de question de mener sans s’adresser d’abord à celles et ceux qui habitent ce territoire, aux habitantes et habitants de Marfa, dont je voudrais ici dire l’immense hospitalité.

Habiter, résider, créer

Il y a une autre raison, cela dit, de faire revenir au milieu des sotols et des ocotilos la cabane frigorifiée de la Ruée vers l’or. Dans la danse burlesque et paniquée de Charlot, dans sa manière de se ruer vers la porte puis, s’apercevant que son propre poids fait pencher la maison, de reculer d’un bond, il me semble reconnaître quelque chose de la difficulté même que présente l’exercice de la résidence. « Résidence », residency en anglais, cela désigne aussi la maison — et les artistes et moi-même aurons occupé quelques semaines durant à Marfa des maisons petites et grandes, vu le soleil se lever et se coucher depuis leur seuil et leurs fenêtres.

Reste qu’un·e résident·e, ce n’est pas un·e habitant·e, et le pari même d’une résidence est de tisser avec le lieu où l’on arrive une relation qui soit intense sans être intime — être là sans être d’ici, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Le motif de l’habitation, qui faisait le trait commun des projets portés par les artistes (dans la belle diversité des mediums qui sont les leurs, des arts visuels à la performance, de l’écriture à la cartographie et au podcast), ce motif donc se redoublait d’une question posée à la création artistique elle-même : de cette façon de connecter un territoire à une pratique, d’arpenter un espace dans la durée très concentrée d’un mois de résidence, quelles sont les contraintes et les limites, et comment démêler dans cet exercice la fécondité de l’inconfort ?

« Résidence », residency en anglais, cela désigne aussi la maison — et les artistes et moi-même aurons occupé quelques semaines durant à Marfa des maisons petites et grandes, vu le soleil se lever et se coucher depuis leur seuil et leurs fenêtres.

Ces questions n’ont rien d’anecdotique : d’un côté, elles font corps avec un ensemble de préoccupations esthétiques et éthiques qui traversent l’art contemporain, depuis la dialectique posée par Robert Smithson entre site et nonsite dans la pratique du land art, jusqu’aux débats actuels sur l’appropriation culturelle. Quelle relation s’établit entre une œuvre et les matériaux qu’elle emprunte ? Que doit au juste l’artiste à celles et ceux qu’il·elle interroge ou qui l’inspirent, et sous quelles formes le leur rendre lors de la sortie de résidence, si la « restitution » n’est pas seulement un exercice obligé mais le gage d’une certaine équité dans l’échange ? Quelle légitimité à prétendre s’exprimer depuis un lieu où l’on est arrivé il y a peu, dont on repartira bientôt ? Comment écarter, ou au contraire surjouer, détourner, subvertir, les clichés que l’on transporte avec soi et qui vous empêchent de voir ? C’est peut-être la force d’une résidence collective que de pouvoir brasser, remâcher à plusieurs ces questions jusqu’à en faire l’objet d’une expérience partagée, à voir se distribuer au travers des projets portés par chacun·e la palette des réponses qu’elles admettent et des bricolages qu’elles appellent.

On n’en conclura pas pour autant qu’il s’agit là, pour parler comme Michel Foucault (in L’Usage des plaisirs, 1984), de « jeux avec soi-même qui n’ont qu’à rester en coulisses », de scrupules d’artistes sans lien avec le territoire lui-même : car lorsque la réticence des personnes interviewées à évoquer certains sujets auprès d’une résidente est directement liée à la criminalisation de l’IVG, aux peines encourues par celles qui s’y opposent et aux appels à la délation que la loi organise ; ou lorsque la conscience de n’être que de passage invite à rechercher une façon adéquate de traduire l’expérience de celles et ceux qui ont passé la frontière, tout en respectant ce qui de leurs épreuves ne saurait être partagé ni usurpé ; ou lorsqu’on se demande, au fil d’une écriture, comment faire droit à la diversité des témoignages et prendre dans le ton d’un même texte la pluralité des énonciations et des voix qu’on aura rencontrées ; ou lorsque les frustrations éprouvées face à un territoire qui se refuse traduisent, dans leur violence même, les clôtures qui le strient, les barbelés qui le hérissent, les lois qui s’y taillent un règne à même les corps – dans tous ces cas, les résident·e·s ne se seront pas contenté·e·s d’habiter provisoirement un lieu, ou d’interroger ce qui s’y joue du geste d’habiter – ils·elles s’en seront trouvés habité·e·s, travaillé·e·s, modifié·e·s par cette expérience même, indiquant par ces mouvements intimes certaines des fractures bien réelles de ces lieux, comme la course de Charlot rend perceptible le tangage de la cabane dont il tente de sortir.

« Une ligne partage en dessous, entre son sol et le vide, notre "plancher" culturel », écrit Michel de Certeau. À tenter de saisir quelque chose des transformations qui s’opèrent au cours de cette résidence, à mesure qu’entre les artistes les mediums s’échangent et les projets initialement imaginés changent d’allure et de forme, dans les circulations tressées au fil des jours entre le français et l’anglais, m’est venue comme une proposition ou un mot de passe cette double formule, bilingue et approximative : on the edge / sur les bords. Formule une-double, séparée d’un slash qui lui fait comme un troisième bord, comme une ligne au-dessus de laquelle s’échangeraient des essaims de significations – la multiplicité des bords y conteste au edge son allure de frontière unique ; dans le bord français on entend le border américain ; dans le décompte spatial des limites, on the edge, on entend l’imminence des transformations qui déjà se profilent, on the verge ; dans la nervosité qui peut vous saisir ici et vous laisser edgy, se profile la transgression possible des questions qu’on ne pose pas ou des débordements qu’on s’autorise, borderline questions, borderline jokes ; sans même parler de la façon dont le propre d’une résidence est de s’arranger de ce qu’elle trouve sur place, de s’inventer avec les moyens du bord.

Le propre de ce qui se joue sur le bord, sur les bordures, est d’être encore indécidé : à mi-temps de cette résidence, je laisse le bord extérieur de ce texte battre vers ce qui est encore à venir et en suspens ici le point final — ◼

« Habiter le désert », cinq artistes en résidence à Marfa

La Villa Albertine, en collaboration avec le Centre Pompidou, renouvelle sa résidence collective et pluridisciplinaire à Marfa, Texas.

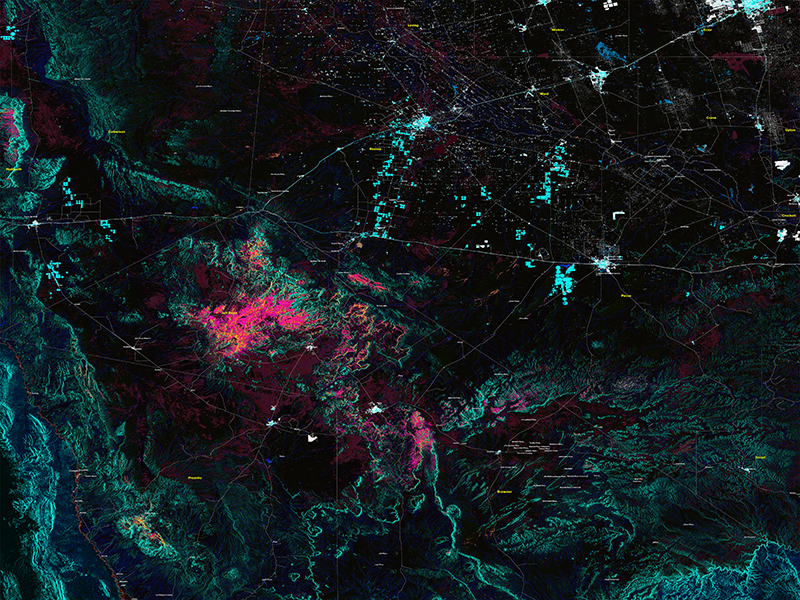

Situé à l’extrême ouest du Texas, à 60 miles de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le paysage désertique de Marfa sert de microcosme dans lequel se croisent diverses histoires de migration et dynamiques écologiques en évolution. Dans ce cadre, les artistes et les intellectuels peuvent réfléchir collectivement aux défis écologiques et migratoires liés à la préservation d’un monde habitable et à notre lien avec les environnements qui nous entourent.

Pour cette édition 2024, l’écrivain Jean-Baptiste Del Amo, la journaliste Adèle Humbert, l’architecte et cartographe Alice Loumeau, la plasticienne Josefina Paz et le performeur Grégoire Schaller ont été sélectionnés pour participer à cette résidence du 2 octobre au 2 novembre 2024.

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Grégoire Schaller, « No Country for Old Fags », performance, 2024

Photo © Sarah Vasquez