Kapwani Kiwanga : « J'essaie de créer des œuvres qui invitent à la réflexion. »

Anthropologue de formation avant d’aborder les arts visuels, Kapwani Kiwanga, 42 ans, utilise des méthodes issues de champs disciplinaires variés. Elle inscrit sa démarche dans une pluralité d’histoires pour mieux déconstruire les récits qui sous-tendent la géopolitique contemporaine et les asymétries de pouvoirs. Le projet Flowers for Africa a été initié en 2013 et se poursuit aujourd’hui. En effectuant des recherches iconographiques, l’artiste canadienne s’est concentrée sur la présence des fleurs lors d’événements diplomatiques liés à l’indépendance de pays africains. Disposées sur les tables des négociations, sur les estrades lors d’allocutions, ces compositions florales deviennent des témoignages ambigus de ces moments historiques. Chaque œuvre de la série prend la forme d’un protocole selon lequel l’artiste demande à son détenteur de recréer, pour pouvoir l’exposer, la composition florale de l’image d’archive de référence aussi précisément que possible, tout en intégrant une part inévitable d’interprétation. Vouées à faner tout au long de leur présentation, ces fleurs invitent à une réflexion sur le temps, au-delà de l’idée du monument et de la commémoration, pour s’inscrire dans la tradition des vanités.

Parlez-nous du travail que vous avez présenté pour le prix Marcel Duchamp.

Kapwani Kiwanga – C'est un travail qui a commencé en 2013. J'étais au Sénégal en résidence et je cherchais dans leurs archives. Je me suis intéressée à la question des indépendances africaines. Il m'a semblé que la meilleure façon d'aborder cette idée était à travers les arrangements floraux, présents dans les images fixes et les images en mouvement. La plupart des images que je regardais au Sénégal étaient des images fixes. J'ai commencé à me demander comment je pouvais recréer, repenser, réagir à ces moments à travers ce point d'entrée, en tant que témoin de ces événements.

L'idée était d'éviter de faire une déclaration permanente ou une sculpture comme une sorte de monument à un moment passé comme si on essayait de s'y accrocher. Il s'agissait plutôt de le reconnaître et de le laisser s'évanouir dans l'histoire – c'est là qu'est née l'idée des fleurs coupées.

Kapwani Kiwanga

Pour être en accord avec la réalité du passé – que l'on peut revisiter mais qui a disparu – l'idée était d'éviter de faire une déclaration permanente ou une sculpture comme une sorte de monument à un moment passé comme si on essayait de s'y accrocher. Il s'agissait plutôt de le reconnaître et de le laisser s'évanouir dans l'histoire – c'est là qu'est née l'idée des fleurs coupées, pour leur permettre de suivre leur cours et de se dessécher et se flétrir, ce qui est important. Il semble que ce sera le travail de ma carrière, ou plutôt de ma pratique…

Vous avez étudié la littérature, l’anthropologie et la religion comparée à l’université McGill, quelle influence cela a-t-il dans votre travail ?

KK – J’étais inscrite à l’origine en littérature, mais les références ne me parlaient pas. Je cherchais plus de diversité et j'ai trouvé cela en anthropologie. La religion comparée, comme on l'appelait, était pour moi une façon d'étudier la philosophie du point de vue de différents milieux culturels. Cela m'a aussi donné beaucoup de liberté au sein du département des religions – j'ai pu aussi faire beaucoup de projets indépendants. J'ai pu graviter autour de professeurs que je trouvais intéressants et poursuivre des études indépendantes.

Pouvoir sauter d'une discipline à l'autre, d'une idée à l'autre, avec une liberté de curiosité, de ne pas avoir à diviser le monde en disciplines : l'art m'a permis de faire cela.

Kapwani Kiwanga

Ce que j'ai étudié en religion n'a fait que compléter l'anthropologie en termes de visions du monde diverses et variées. Il se trouve que les institutions séparent les sujets et font des divisions taxonomiques, puis à un moment donné, elles décident que ce sera une nouvelle discipline. Mais c'est vraiment la même chose. C'est une exploration. Il y a différentes méthodes. En anthropologie il y avait tant de façons créatives et expérimentales d'écrire l'ethnographie. Elles sont toutes aussi importantes.

Comment êtes-vous devenue artiste ?

KK – C'est une sorte de route – une longue route ! Au cours de ma deuxième année d'université, je me suis dit que je voulais faire du cinéma documentaire. Je suis donc partie en Europe. J'ai plus ou moins appris par moi-même en ayant la chance de recevoir des commandes pour travailler pour la télévision. J'ai fait cela pendant quelques années puis je me suis dit : Pourquoi ne pas essayer l'art contemporain ou visuel – même si je ne savais pas ce que cela signifierait pour moi ? Et c'est là que je suis venue en France et que j'ai suivi deux programmes de troisième cycle différents, où j'ai pu explorer ce que serait la création artistique pour moi. C'est ainsi que tout a commencé.

Je m'intéresse souvent à des structures historiques. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'asymétries de pouvoir. Je les reconnais, je les vois, nous les observons tous. La question est de savoir comment elles sont apparues…

Kapwani Kiwanga

Je suis désormais à Paris, cette ville que j'aime et que je déteste en même temps… il y a quelque chose d'intéressant dans ce genre de double attraction. Pouvoir sauter d'une discipline à l'autre, d'une idée à l'autre, avec une liberté de curiosité, de ne pas avoir à diviser le monde en disciplines : l'art m'a permis de faire cela.

Comment travaillez-vous ?

KK – Cela change à chaque projet. En ce moment, mon studio est chez moi, je suis donc ici tous les jours. Je n'ai pas de studio au sens très classique du terme, avec un seul matériau que je découpe chaque jour. Je travaille sur tellement de supports différents. Mon studio est plutôt un endroit où l'on assemble des choses, où on les accroche, où l'on voit comment elles fonctionnent ensemble, où l'on fait des recherches. Mais souvent, la production proprement dite se fait en dehors de mon studio et dans les ateliers des autres…

Vous avez déclaré : « Les asymétries de pouvoir sont probablement l'idée qui me pousse le plus dans mon travail ». Expliquez-nous…

KK – Je m'intéresse souvent à des structures historiques. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'asymétries de pouvoir. Je les reconnais, je les vois, nous les observons tous. La question est de savoir comment elles sont apparues… Dans quel monde sommes-nous ? Où nous trouvons-nous ? Le pouvoir est toujours là. C'est très compliqué de ne pas le voir. Pour moi, du moins. Peut-être que d'autres personnes ne le voient pas. Mais c'est comme ça que je vois le monde. Les rapports de pouvoir sont une structure récurrente et une façon de comprendre nos interactions.

Quelle œuvre d'art vous a le plus marquée ?

KK – On me pose souvent cette question, et je ne sais jamais comment y répondre. C'est très difficile pour moi de dire qu'il y a eu un mouvement, un artiste ou une œuvre qui m’a marquée. Il y a plutôt une masse d'expériences, de lectures et de points de vue. Je commence à les formuler ensemble pour voir les liens. C'est plus un réseau ou des écosystèmes d'idées et de pensées – il n'y en a pas une qui soit centrale.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'exposer ici au Centre Pompidou, avec les trois autres artistes nommés ?

KK – Pour moi, c'est vraiment symbolique, parce que j'ai vraiment commencé à faire mon travail d'artiste en France. Faire une exposition au Centre Pompidou, c'est bien sûr toujours agréable. La visibilité est importante, mais pour moi, cela a été une belle année de collégialité, cela ressemblait plus à de la solidarité qu'à de la compétition. J’ai déjà participé à des expositions collectives, pas dans ce contexte particulier. Je veux que mon travail soit vu par les gens, et pas seulement par les gens de l'art. C'est une invitation à parler, à penser, à explorer. J'essaie de créer des espaces ou des œuvres qui invitent à la réflexion. Les gens en tireront ce qu'ils veulent. Je n'ai pas envie d'essayer d'imposer un point de vue à qui que ce soit. ◼

Prix Marcel Duchamp 2020

Alice Anderson, Hicham Berrada, Kapwani Kiwanga, Enrique Ramírez

7 octobre 2020 - 4 janvier 2021

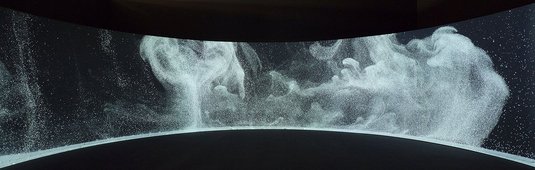

L'édition du prix Marcel Duchamp 2020 est à double titre exceptionnelle. D’une part, parce qu’elle signe vingt années d’un travail généreux pour la mise en valeur de la scène artistique française par L’Adiaf (Association pour la diffusion internationale de l'art français), avec la collaboration du Centre Pompidou, d’autre part parce qu’elle s’est construite sous le signe d’un événement inédit, la pandémie, qui a bousculé nos vies, nos valeurs et notre rapport au temps. Fait du hasard, c’est en particulier la question du temps qui traverse la démarche des quatre artistes présentés, dont la rencontre au sein de cette exposition ne procède pas d’un regroupement thématique – c’est la règle du jeu –, mais de la sélection d’un comité. Alice Anderson crée ses œuvres à partir de danses-performances proches de rituels aux temporalités variées ; Hicham Berrada se projette par-delà les temps géologiques pour imaginer des activités chimiques souterraines productrices de paysages merveilleux ; Kapwani Kiwanga déjoue les récits fabriqués de l’histoire pour livrer autant d’alternatives à la construction de la mémoire ; Enrique Ramírez, quant à lui, prône l’incertitude comme un état transitoire porteur de promesses d’une nouvelle manière de voir le monde.

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Détail de l'installation de Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa, 2020

Photo © Bertrand Prevost

Commissaire de l'exposition

Sophie Duplaix

Conservatrice en cheffe du service des collections contemporaines, Musée national d'art moderne