Madame Matisse assise

[1905]

Madame Matisse assise

[1905]

| Ámbito | Dessin |

|---|---|

| Técnica | Encre de Chine sur papier |

| Medidas | 19,2 x 23,6 cm |

| Adquisición | Achat, 1984 |

| Inventario | AM 1984-43 |

Información detallada

| Artista |

Henri Matisse

(1869, France - 1954, France) |

|---|---|

| Título principal | Madame Matisse assise |

| Fecha de creación | [1905] |

| Lugar de realización | Collioure |

| Ámbito | Dessin |

| Descripción | Page de carnet |

| Técnica | Encre de Chine sur papier |

| Medidas | 19,2 x 23,6 cm |

| Inscripciones | Signé en bas à droite : Henri.Matisse |

| Adquisición | Achat, 1984 |

| Sector de colección | Cabinet d'art graphique |

| Inventario | AM 1984-43 |

Análisis

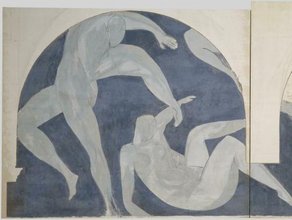

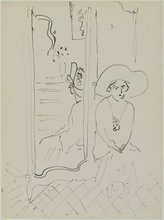

Lorsque Matisse, pendant l’hiver 1904-1905, travaille avec ses anciens camarades de l’atelier Gustave Moreau, Albert Marquet, Jean Puy et Henri Manguin, dans l’atelier de ce dernier, rue Boursault, à Paris, celui qui va devenir quelques mois plus tard la figure majeure du mouvement fauve peine encore à trouver son identité. Après des années de recherches indécises, il se confronte à nouveau avec l’usage de la couleur prôné par les néo-impressionnistes : d’où le long travail sur un tableau ambitieux, Luxe, calme et volupté, qui, par ses tensions internes, est le témoin d’une lutte pour intégrer les principes défendus par Signac. Autres témoins de cette lutte : les scènes d’atelier, apparemment si paisibles, réalisées au même moment chez Manguin. Dans Marquet peignant un nu, le dessin conserve l’allure d’un exercice académique. Les couleurs de la réalité sont intensifiées plus que transposées et concourent à former une composition chromatique à partir d’accords entre couleurs froides (bleus et verts) et chaudes (rouges, orangés et jaunes) ; dans le fond, le mur vert, cantonné par sa complémentaire orange (traçant le cadre du miroir), est une claire déclaration de fidélité aux théories chromatiques néo-impressionnistes ; et de même le refus du noir, qui conduit le peintre à tracer les contours des deux figures en bleu. Pourtant, le conflit intérieur est manifeste : aussi bien dans le basculement vers l’avant du tapis et la projection vers la surface du nu féminin que dans la hâte rageuse avec laquelle sont tracés la plupart des traits qui peuplent le compartimentage – par ailleurs sévèrement géométrique – de la composition. Le désordre atteint son point culminant – ce qui n’est pas un hasard – dans la figure sans visage du peintre, tapi à l’arrière, écrasé comme un fantôme brouillon et vaguement menaçant sur la masse vert-bleu de son chevalet.

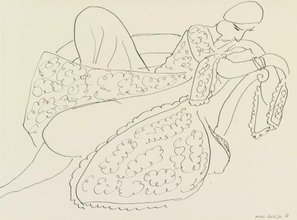

Quelques mois plus tard, tout a basculé : au cours de l’été 1905 à Collioure, Matisse accomplit en dessin aussi bien qu’en peinture une révolution qu’incarnent, entre autres, les feuilles de carnet fondées sur l’étude de sa femme (Amélie sur la grève, etc.). Merveilleuse liberté de la ligne, qui ne s’y inquiète plus des atteintes infligées à la représentation mimétique du corps : que le visage soit masqué par une main monstrueuse, que de sous la robe pointent démesurément des chaussures grotesques, qu’un maigrelet bras gauche se superpose à la masse informe du bras droit, tout cela concourt intentionnel-lement à briser l’identification de la beauté du dessin à la beauté de ce qu’il représente. Du coup, ce corps de femme, cessant d’être un motif, devient un monde : il accueille en lui et diffuse le sentiment maritime de l’infini éprouvé par le dessinateur qui, n’appliquant plus de règles a priori, fait varier ses lignes – continues ou interrompues, fines ou épaisses, simples ou dédoublées, saturées d’encre ou asséchées – au gré de ses sensations. Ce qui aurait dû n’être que les plis d’une jupe (exercice traditionnel de l’apprenti dessinateur) devient comme le friselis d’une nappe de mer calme, striée à intervalles irréguliers ; sur l’épaule, sur les bras, le long de la ligne du dos, c’est comme si les dunes, les galets, la mer, les courants de l’air s’entremêlaient, par petites notations rythmées où les blancs jouent un rôle aussi important que le noir des traits. Tel est le dessin fauve au moment de son éclosion : juvénile, multidirectionnel, joyeusement déconstructeur, poussant, au mépris des systèmes et au risque du chaos, ses lignes dansantes dans l’inconnu.

Rémi Labrusse

Source :

Extrait du catalogue Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

Análisis

Collioure. L'été 1905 est pour Matisse le moment des ruptures et des synthèses stylistiques dont procèdent les œuvres dites fauves. Durant cet été-là, le travail de l'artiste passe par différents transferts méthodologiques entre dessin et peinture. Tout d'abord, la peinture s'approprie les qualités du dessin, chaque touche colorée s'allongeant, s'incurvant pour exprimer le sujet sans le décrire (Japonaise au bord de l'eau). Puis un dessin schématique réapparaît, structurant des étendues de couleur planes (Paysage à Collioure [Copenhague] et La Raie verte). L'œuvre graphique de l'été 1905 condense dans le registre du noir et blanc ce travail de la couleur. Nous pouvons suivre ici le premier temps de ce mouvement.

Dans la feuille du MNAM Amélie Matisse est présentée en vue rapprochée de haut en bas. Le raccourci, assez fort, introduit une distorsion amenant au premier plan — hors d'échelle — la main du modèle et tassant le corps. La jupe et la blouse forment deux masses imbriquées sombre et claire. Le chignon noir, coupé par le bord de la feuille, vient renforcer cette construction par plans superposés. L'effet de zoom sur la main rappelle les disproportions qui dramatisent la perception des volumes dans Les Bourgeois de Calais de Rodin.

Le dessin Madame Matisse, rochersdate certainement de la même journée; Amélie dont seule la tête, de profil, émerge, est figurée sur la plage. Ici, comme si le regard avait continué de glisser, la mise en espace change, le corps passe hors cadre; à la perspective se substitue une composition flottante, décentrée, où les éléments naturels — rochers, vagues — évoquent l'art d'Hokusaï. La technique des deux dessins, roseau et encre de Chine, relève en effet d'un intérêt, déjà ancien chez Matisse, pour la tradition orientale de l'estampe1.

Madame Matisse2 montre le modèle, assis, semblablement vêtu, mais vu de dos. On retrouve, légèrement atténué, l'effet de raccourci de la feuille du MNAM. L'aquarelle posée par traits ou touches espacés sur le fond blanc laisse visible le dessin qui, ici, continue de présider à la mise en couleur. Avec la petite huile Japonaise au bord de l'eau, ce dessin préalable disparaît pour être remplacé par un tracé rythmique à la couleur pure — à la fois trait et touche — qui « défigure » l'identité du modèle et du lieu pour en donner une équivalence expressive d'ordre purement pictural. Le dessin de Derain, Matisse peignant Madame Matisse en Japonaise au bord de l'eau, par un recul à la fois visuel et sémantique, fixe cette séance de pose avec artiste, modèle et motif.

Anne Baldessari

Notes :

1. Pierre Schneider, Matisse, Paris, Flammarion, 1984, pp. 121 et sq. (chapitre « Enfin le japonisme...).

2. Cette œuvre intitulée Madame Matisse en Japonaise in Pierre Schneider, Matisse, Paris, Flammarion, 1984 (repr. p. 227) représente en fait Amélie Matisse vêtue à l'européenne.

Source :

Extrait du catalogue Œuvres de Matisse, catalogue établi par Isabelle Monod-Fontaine, Anne Baldassari et Claude Laugier, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1989

Bibliografía

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Brisbane, Queensland Art Gallery, 29 mars-16 mai 1995 // Canberra, National Gallery of Australia, 27 mai-9 juillet 1995 // Melbourne, National Gallery of Victoria, 19 juillet-3 sept. 1995.- Brisbane, Queensland Art Gallery/Art Exhibitions Australia Limited, 1995 (édited by Caroline Turner and Roger Benjamin) (reprod. p. 182) . N° isbn 0-7242-6378-0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d''art moderne : Lyon, Musée des Beaux-Arts, 2 avril-28 juin 1998. - Paris : éd. Centre Pompidou (sous la dir. de Claude Laugier, Isabelle Monod-Fontaine et Philippe Durey) (cit. et reprod. p. 16) . N° isbn 2-85850-946-8

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Quelque chose de plus que la couleur : Le dessin fauve 1900-1908 : Marseille, Musée Cantini, 22 juin-29 septembre 2002 (cat. n° 161, cit. p. 262, reprod. coul. p. 178) . N° isbn 2 7118 4358 0

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse-Derain : Collioure 1905, un été fauve : Céret, musée départemental d''Art moderne, 18 juin-2 octobre 2005 // Le Cateau-Cambrésis, musée départemental Matisse, 22 octobre 2005-22 janvier 2006.- Paris : Gallimard, 2005 (cat. n°106, reprod. p. 170, cit. p. 295)

Collection Art graphique : [Catalogue de] La collection du Centre Pompidou, Musée national d''art moderne - Centre de création industrielle. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2008 (sous la dir. d''Agnès de la Beaumelle) (cit. et reprod. coul. p. 20) . N° isbn 978-2-84426-371-1

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse, comme un roman : Paris, Centre Pompidou, Musée national d''art moderne, 21 octobre 2020-22 février 2021 [initialement prévu 13 mai-31 août 2020]. - Paris : éd. Centre Pompidou, 2020 (sous la dir. d''Aurélie Verdier) (reprod. coul. p. 61) . N° isbn 978-2-84426-872-3

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky

Matisse : Life and Spirit. Masterpieces from the Centre Pompidou, Paris : Sydney, Art Gallery of New South Wales, 20 novembre 2021-13 mars 2022. - Sydney/Paris : Art Gallery of New South Wales/Centre Pompidou, 2021 (sous la dir. d''Aurélie Verdier, Justin Paton et Jackie Dunn) (cat. n° 19 reprod. coul. p. 88) . N° isbn 9781741741537

Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky