L'artiste et son œuvre

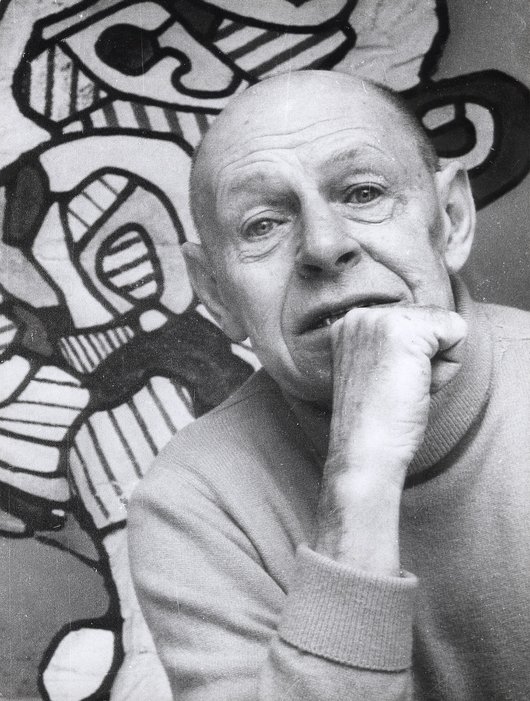

Jean Dubuffet

La carrière singulière de Jean Dubuffet (1901-1985) a ouvert la voie à une nouvelle approche de la création qui aspire à libérer l’art de l’« asphyxiante culture » dont il dénonce le caractère répressif. Il s’intéresse alors à ce qu’il appelle l’« art brut », celui de la différence et de l’innocence, comme une volonté de faire table rase d’un art élitiste et hermétique.

Cette marginalité lui garantit une forme d’authenticité dans sa création. Dans ses œuvres, il opte lui-même pour le trait maladroit et le dessin naïf des enfants. Il n’hésite pas à insérer des éléments de rebut, comme le bitume, le charbon, le sable, les graviers, la paille ou la terre. Avec ces productions matiéristes et informelles, il transgresse toutes les normes artistiques et esthétiques établies, et renouvelle en profondeur le vocabulaire figuratif.

Peintre, sculpteur, musicien, architecte, poète, théoricien, Jean Dubuffet est un artiste pluridisciplinaire qui traverse les années 1950 à 1980 en restant fidèle à une liberté absolue dans toute sa création, se démarquant de tous les mouvements d’avant-gardes de son époque.

Tout son œuvre se développe en séries aux titres poétiques dévoilant au fur et à mesure son processus de création. Des Marionnettes de la ville et de la campagne aux Tables paysagées et aux Paysages du mental, des Portraits à L’Hourloupe, des Corps de Dames aux Non-Lieux, pour n’en citer que quelques-unes, les œuvres de Dubuffet s’articulent en un nombre considérable d’ensembles successifs qui constituent, à chaque fois, un changement de style et, littéralement, de vision du monde. Les genres classiques de la peinture – le portrait, la représentation du nu féminin, le paysage, la nature morte – sont revisités à chaque fois, avec le nouveau langage plastique du moment.

Le paysage, le portrait, le lieu, la figure, Dubuffet ne cesse de remettre en cause les représentations classiques en les soumettant aux mêmes lois picturales. « J’éprouve que portraits et paysages doivent se rejoindre et c’est à peu près la même chose, je veux des portraits où la description emprunte les mêmes mécanismes que ceux pour une description de paysage, ici rides et là ravines ou chemins, ici nez, là arbres, ici bouches et là maison. »

Portraits

En 1946, Dubuffet se risque dans un genre qui semble incompatible avec sa démarche : le portrait, genre mimétique par excellence. L’idée vient d’une de ses amies, Florence Gould, qui reçoit à déjeuner tous les jeudis quelques artistes et écrivains de sa connaissance. La maîtresse de maison presse le peintre de faire d’abord le portrait de Paul Léautaud qu’elle admire, puis ceux de Henri Michaux, de Francis Ponge, Georges Limbour, Marcel Jouhandeau, Jean Fautrier et d’autres encore. Dubuffet accepte cette invitation comme un défi en vue d’une exposition à la galerie René Drouin en 1947, exposition qui ressemble à une provocation : « Plus beaux qu’ils croient ».

Chaque œuvre se réfère à une personne réelle, à un modèle dont l’artiste essaie d’attraper, non pas la ressemblance extérieure, mais le surgissement de la figure. C’est de la tension entre la matière picturale et la forme que naîtra le portrait. Plus grande est la résistance de la matière, plus forte sera la présence de l’être représenté, sa physionomie. Tous les portraits de cette série sont des œuvres éminemment équivoques, à la frontière de l’individualité et de la généralité extrême.

La figure parcourt toute l’œuvre de Dubuffet. Des personnages anonymes et en foule de la série des Marionnettes ou de celle de Paris Circus aux Portraits et aux Corps de Dames où la figure prend tout l’espace de la représentation, l’artiste ne vise pas la ressemblance mais l’essence du sujet représenté, la partie invisible. Avec et au-delà de la dimension plastique, comme toute œuvre d’art, ces tableaux soulèvent des questions métaphysiques, car ils « touchent » à l’homme, à la femme, au temps, questions essentielles même chez Dubuffet, souvent cantonné exclusivement au rang d’artiste nihiliste.

Corps de dames :

corps féminins universels, grotesques, sacrés et jubilatoires

Avec cette série, Dubuffet poursuit son offensive contre la beauté, entendue comme règle répressive qui s’applique électivement au corps humain, et plus particulièrement au corps nu de la femme.

« Il me plaisait de juxtaposer brutalement, dans ces corps de femmes, du très général et du très objectif, du métaphysique et du trivial grotesque.1 »

Paysages

Hautes Pâtes et Matériologies

Dubuffet forme sur ses tableaux un épaississement maçonné sur toute la surface. Pour cela, il utilise des matériaux divers : sable, gravier, goudron, plâtre, poussière de charbon, cailloux, asphalte qu’il fait cuire dans des marmites, ficelle d’alfa ou de chanvre, petits morceaux de miroirs ou de verres de couleur, Ripolin, Duco, torchis, etc. Il dessine ensuite dans ce mélange de haute pâte avec une truelle ou une cuillère à soupe, un grattoir, un couteau, avec une brosse métallique ou avec ses doigts.

L'Hourloupe, la découverte d’un paysage mental

Max Loreau, un ami de Dubuffet raconte : « En juillet 1962, lorsqu’il répond au téléphone, Dubuffet laisse distraitement courir son stylo à bille rouge sur des petits morceaux de papier. De ces exercices sortent des dessins à demi automatiques, qu’il barre de rayures rouges et bleues. » Ainsi commence l’aventure de L’Hourloupe, mot à connotation comique inventé par le peintre qui l’associe à « hurler, hululer, loup, Riquet à la houppe », et au titre Le Horla de Guy de Maupassant. On peut aussi ajouter le terme « entourloupe », signifiant un mauvais tour fait à quelqu’un.

Avec L’Hourloupe, on entre dans l’arbitraire et l’irréel, le domaine du signe pur, sorte d’écriture schématique s’entortillant sur elle-même à la manière d’un puzzle fou, alphabet d’un langage inconnu dont le flot du discours charrie pêle-mêle des éléments vaguement reconnaissables : des paysages, des silhouettes, des visages, des objets.

Le petit monde de L’Hourloupe, avec ses molécules colorées qui s’emboîtent, éclipse tout le reste. L’artiste crée un monde parallèle où les cellules s’encastrent les unes dans les autres et prolifèrent. Les traits hachurés, les parallèles aux épaisseurs et aux inclinations variées, bombardent notre rétine d’une myriade de sollicitations optiques.

Le vocabulaire plastique de L’Hourloupe

Dubuffet, avec le cycle de L’Hourloupe, emploie une nouvelle technique. Il n’utilise plus les couleurs complexes, abandonne les pinceaux, l’huile, la gouache et l’encre lithographique. Il choisit un coloris franc et austère, proche des couleurs industrielles : bleu, noir, rouge, blanc. Il se sert du vinyle, du stylo à bille et du marqueur qui sont des instruments précis et rapides, fonctionnels et impersonnels employés par les bureaux d’études dans le dessin industriel. Les rayures méthodiquement tracées renvoient aux techniques du design et du graphisme industriel.

Le goût littéraire du titre dans les œuvres de Dubuffet

« La fonction de l’artiste consiste, autant qu’à créer des images, à les nommer.2 »

Dubuffet s’est consacré tardivement à la peinture en hésitant longtemps à devenir aussi écrivain. Mais l’amour de la littérature ne l’a jamais abandonné. Ses plus grands interlocuteurs sont toujours des écrivains : Jean Paulhan, Francis Ponge, Honoré de Balzac, Charles Dickens et surtout Louis-Ferdinand Céline, auquel il se compare aussi bien pour le style que pour son nihilisme radical et actif.

C’est incontestablement dans les titres qu’affleure sa veine poétique car, réunissant en une seule et brève formule deux champs sémantiques opposés, la métaphore est trouvée. Ses titres sont les textes les plus brefs, les plus aphoristiques, parfois les plus heureusement énigmatiques du peintre. Ils constituent aussi le lieu étrange où l’écrit et le peint se frôlent, flirtent, sont au plus près l’un de l’autre.

De Paysage vineux à Sérénité profuse, de Paysage charbonneux à Ermitage en pays gluant, de Terracotta la grosse bouche à Chapeau de fourrure, à Joie de terre, au Torrent, à Mon noir jardin, se donne à entendre une voix qui ne double pas seulement l’œuvre peinte mais en prolonge le sens, quand elle ne le contrarie pas.

À cela Dubuffet ajoute : « Du redoublement du pouvoir évocateur dont le tableau est doté à l’instant où il reçoit son titre, et de la force irrésistible par laquelle l’image s’engouffre dans la brèche ouverte par le nom qui lui est conféré ».

1. Jean Dubuffet, Musée des arts décoratifs, 1942-1960, cat. expo., François Mathey (dir.), 1960, p. 43

2. Jean Dubuffet, Prospectus, 1967