Shuck One, graffeur et artiste : « Si toi tu ne connais pas ta propre histoire, comment peux-tu parler à l’autre ? »

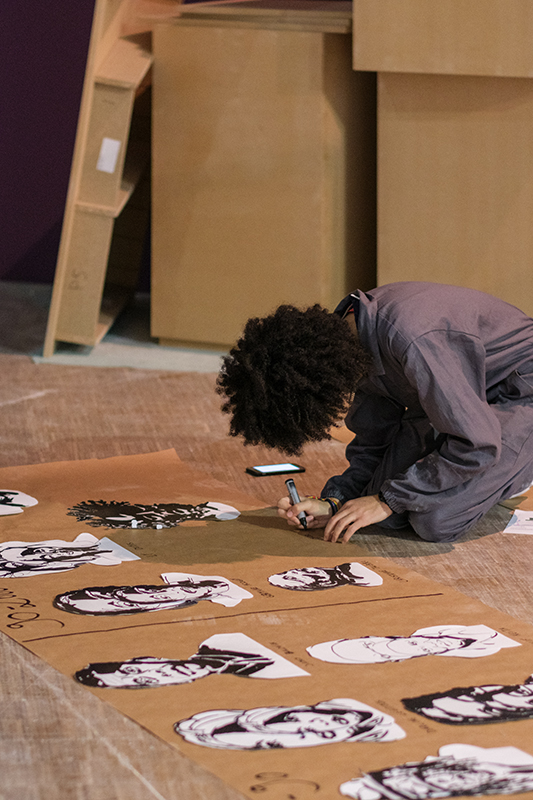

« Attention, ne marche pas sur Aimé Césaire ! » met en garde l’artiste guadeloupéen Shuck One, sur un ton bienveillant. L’homme est jovial, mais direct – ses chaussures maculées d’éclaboussures colorées sont à l’image de l’activité qui règne là : quelques étudiant·es en arts plastiques le secondent et suivent soigneusement ses consignes. Contre un mur, des dizaines de pots de peinture, soigneusement empilés, forment comme un grand nuancier. Plus loin un imposant escabeau et un échafaudage, tous deux montés sur roulettes, témoignent de la mesure du projet. Point central d’un savant bric-à-brac, une table rectangulaire sert de repère ; tout y est soigneusement agencé, au cordeau, contrastant avec l’effervescence du montage. Au sol, enfin, des dizaines de dessins, en noir et blanc : on y retrouve tous les grands noms, des indépendances aux luttes panafricaines et antiracistes.

« Un projet très fort », selon son auteur ; il retrace la mémoire de 1914 à 1990, convoquant quarante-et-une figures afro-caribéennes, oubliées pour certaines, invisibilisées pour la plupart. Des artistes, des écrivain·es, des penseur·euses, des militant·es, toutes et tous ont en commun d’être noir·es et d’avoir contribué à faire Paris. « Je voulais mettre en valeur certains personnages que je connaissais, d'autres que j'ai découverts par l’histoire de France – des Afro-caribéens qui ont donné leur vie pour Paris, pour le Paris culturel, pour le Paris littéraire, pour le Paris artistique, pour la ville en elle-même. »

Je voulais mettre en valeur certains personnages que je connaissais, d'autres que j'ai découverts par l’histoire de France – des Afro-caribéens qui ont donné leur vie pour Paris, pour le Paris culturel, pour le Paris littéraire, pour le Paris artistique, pour la ville en elle-même.

Shuck One

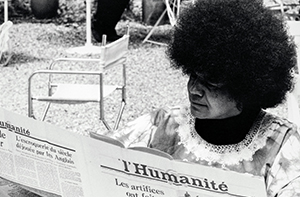

Paulette Nardal, James Baldwin, Gontran Damas, Sarah Maldoror ou encore Angela Davis… Chaque portrait trouve peu à peu sa place au sein d’une vaste fresque murale de dix mètres sur quatre, Re-Generation 2025, commandée spécialement par le Centre Pompidou pour l’exposition « Paris noir ». À vocation encyclopédique, l’œuvre est traversée par une série de moments politiques qui permettent de reconstituer les migrations africaines et antillaises. On y lit la complexité des rapports humains au cœur des traces, des mutilations, des ruptures et des syncopes laissées par l’histoire – tout autant que le cheminement personnel de l’artiste gouailleur.

Né à Pointe-à-Pitre en 1970, Shuck One découvre les premières inscriptions sur les murs de sa ville dès 1979, en déambulant avec sa grand-mère Solitude ; des textes en créole qui s’accumulent sur les édifices publics, des lettres pour capter l’attention, appeler à se libérer des maux de la colonisation. « À cette époque, ce n’était pas encore du graffiti tel qu’on l’entend aujourd’hui, mais plutôt des slogans politiques : des revendications d’indépendantistes, d’anarchistes, des appels à la libération de l’île vis-à-vis de la France, confie l’artiste. Ces mots, peints ou tracés à la hâte, portaient déjà une force, un cri, une histoire. J’avais 9 ans. » Il n’en fallait pas plus ; à 11 ans, le voici jeune activiste, soutenu par son oncle, alors que ses grands-parents, inquiets pour lui, tentent de le protéger ; « Un éveil, dit-il. Je prenais conscience de qui j’étais, d’où je venais et de ce à quoi j’aspirais. »

Shuck One découvre les premières inscriptions sur les murs de sa ville avec sa grand-mère Solitude ; des textes en créole sur les édifices publics, des lettres pour capter l’attention, appeler à se libérer des maux de la colonisation.

L’adolescent veut renommer les rues, participer aux mobilisations. C’est à la bibliothèque Rémi Nainsouta (1883–1969), figure emblématique de la Guadeloupe, ayant œuvré pour le progrès social, économique et culturel de l’île, qu’il se forge une culture politique et littéraire à la lecture des livres placés sur les rayons les plus élevés, hors d’atteinte. « Chaque samedi, je passais mon après-midi à lire, confie-t-il, et d’ajouter : Lorsqu’elle me voyait arriver, une des bibliothécaires maugréait : “Celui-là, il va encore nous faire des choses.” » Il y a également ces quelques livres qu’il aurait dérobés pour épancher sa soif de savoirs. S’il dessinait et peignait déjà, s’il était auditeur libre au Centre des métiers d’art graphique et appliqué à Pointe-à-Pitre, Shuck One se voyait plus activiste qu’artiste.

Et pourtant… tout change lors de son arrivée à Paris, à 14 ans, où il rejoint ses parents. « Dans le métro, je découvre les tags, les graffitis. Une forme d’expression artistique, mais peu politique. Je connaissais déjà un peu ce genre, venu des États-Unis, grâce à Canal 10 (chaîne de télévision guadeloupéenne). Je m’identifie, je choisis le nom Shuck et je commence à le poser. » Sur les murs de son lycée, de son quartier, dans le métro, les lignes 2, 9 et 13 principalement, entre les stations mairie de Clichy et Alexandre Dumas, et jusque dans les catacombes. À la fin des années 1980, son collectif DCM, considéré aujourd’hui comme une référence dans le monde du graffiti français, est particulièrement actif. « Je suis rapidement devenu l’un des kings du métro, dit-il. Mais j’ai toujours tenu à ma liberté : appartenir à un groupe, oui, mais sans me soumettre à ses codes. »

J’arrivais de Guadeloupe avec une conscience politique très forte. Je leur disais : “ Si toi tu ne connais pas ta propre histoire, comment peux-tu parler à l’autre ?”

Shuck One

La rue, les terrains vagues, le métro… « On est dans les années 1990–1992, on a envie que notre histoire soit pérenne. » Shuck One, qui subvient à ses besoins grâce à un emploi d’équipier chez McDo, se met à la peinture. Du mur à la toile. Il investit alors un atelier, un squat appelé Garage 53, et se met à vendre des œuvres pour leur caractère politique, ce qui le pousse à travailler encore plus sa technique. « Toutes les semaines, je vendais des toiles. À l’époque, mille francs la pièce. C’était souvent des collectionneurs étrangers, alors que je parlais à peine anglais. » Son travail, veut-il croire, se distingue des productions de ceux qu’il nomme les « négropolitains », des jeunes qui ignorent leurs origines, leur langue, leur histoire. « J’arrivais de Guadeloupe avec une conscience politique très forte. Je leur disais : “ Si toi tu ne connais pas ta propre histoire, comment peux-tu parler à l’autre ?” »

La consécration institutionnelle arrive en 1991, un an après que Shuck One a fondé l’association Basalt, collectif de graffeurs parisiens qui va marquer la décennie et donner au graffiti ses lettres de noblesse. L’artiste prend part à l’exposition « Dix ans de Graffiti Art » au palais de Chaillot. Cet événement d’envergure rassemble les figures emblématiques du graffiti français et américain, célébrant dix années d’expression artistique urbaine. En investissant un lieu culturel aussi emblématique, l’exposition joue un rôle déterminant dans la reconnaissance du graffiti comme une véritable forme d’art contemporain. « Dix artistes américains, dix artistes français, se remémore l’homme. J’étais parmi les plus jeunes sélectionnés. C’est mon propos qui intéressait : le graff comme moyen de parler d’un contexte politique. »

Mais par peur de la répétition, ou de l’enfermement, Shuck One part explorer d’autres régions du globe à partir de 1995 ; Afrique, Amérique du Sud… un besoin vital de voyager pendant deux ou trois ans, comme un retour aux sources. L’époque des conférences, des comités scientifiques avec l’Unesco sur la traite des Noirs notamment. « C’était vital. J’avais besoin de remplir mon réservoir, de me nourrir, de m’émanciper. Ce graffiti que j’aimais tant, je ne voulais pas qu’il me limite. J’ai éclaté les lettres, je suis allé vers une abstraction plus libre. »

Le graffiti a été une porte – je ne voulais pas qu’il soit une cage.

Shuck One

Une manière de travailler, une écriture d’un seul jet qu’on retrouve pleinement dans sa fresque Re-Generation 2025 ; « Aujourd’hui, je ne fais pas une œuvre, je transmets ma mémoire. Ce sont des fragments, des récits que je projette sur les murs, en couleur, en volume. Le graffiti a été une porte – je ne voulais pas qu’il soit une cage. » Quant au portrait de la mère de l’artiste, libre à chacun·e de le chercher au sein de l’œuvre. À moins que l’artiste n’ait finalement décidé de le conserver pour lui seul… ◼