Kelly Reichardt, cinéaste du déraillement

L’obsession de l’Amérique

Lors d’une balade en forêt le long du fleuve Columbia, une femme est alertée par son chien qui vient de découvrir un crâne humain affleurant légèrement de terre. Creusant le sol de ses mains, elle excave deux squelettes, allongés l’un contre l’autre. Après ce prologue contemporain, First Cow, septième long métrage de Kelly Reichardt et dernier en date, bascule alors en 1845, précisément au même endroit (le film est présenté en avant-première en octobre 2021 lors de la rétrospective au Centre Pompidou, ndlr). Comme on le comprendra bien plus tard, Cookie, l’un des futurs cadavres, est un cuisinier chargé de nourrir une bande de trappeurs vulgaires et violents qui traversent les États-Unis pour faire commerce de peaux de castors. De ce simple prologue, on peut tirer les fils de tous les motifs qui traversent et travaillent le cinéma de Kelly Reichardt. La douce amitié mutuelle des deux hommes, dont la représentation initiale évoque la tendresse des « amants de Pompéi ». La présence de la nature et sa sensualité qui perce ici dans l’extraordinaire bande-son de chants d’oiseaux, crissements de feuilles et tumulte du fleuve. La complicité de l’homme avec l’animal. La survivance de la conquête de l’Ouest dans le présent. La mort qui, sans occuper habituellement le premier plan, rôde souvent dans sa filmographie, en bordure d’histoire, comme un personnage secondaire. Fable tragique, First Cow porte aux nues le talent de la cinéaste pour raconter « grand » en filmant « petit », élevant un simple gâteau au rang de symbole de l’économie de marché. Cookie, boulanger, apprenant que la toute première vache vient d’être importée sur le sol américain, rêve tout haut aux gâteaux qu’il pourrait faire s’il accédait à son lait. King Lu, l’exilé chinois qu’il a sauvé, l’entend, et plante en lui, comme le ferait Jiminy Cricket, la graine du désir d’entreprendre. Leur association est un balbutiement de capitalisme qui va nécessairement s’emballer plus que de raison, jusqu’à la fin funeste que l’on sait. C’est aussi une tendre amitié, motif d’interaction sociale à laquelle Reichardt s’est toujours intéressée, bien plus qu’à l’amour, ici en subvertissant le buddy movie.

Kelly Reichardt est une cinéaste d’obsessions, qui raconte, à chaque film, une partie d’une seule et même histoire.

Kelly Reichardt est une cinéaste d’obsessions, qui raconte, à chaque film, une partie d’une seule et même histoire. Son cinéma est travaillé en profondeur par des thèmes sociaux, politiques, humains, formels… toujours identiques, qui se poursuivent, se complètent, se complexifient d’un film au suivant. Récit de l’Amérique, de son territoire comme de son histoire. Récit, aussi, de la fabrication d’un cinéma dont le dénuement est inversement proportionnel à la reconnaissance internationale, critique autant que festivalière.

Une méthode hors du système

En 1994, à 30 ans, elle réalise River of Grass qui raconte la cavale d’une mère de famille et d’un paumé persuadés d’avoir commis un crime. Sans être autobiographique, le film dépeint le désir de quitter l’ennui de la Floride, ressenti par Reichardt qui a grandi dans cet État déserté par toute forme de culture, et se déguise en polar, genre qui renvoie aux souvenirs de jeunesse de cette fille de flics. Ce premier film nous est arrivé en France seulement à l’été 2019, après la découverte du reste d’une œuvre au sein de laquelle il fait figure d’objet singulier. Cette décennie d’attentes, de projets non aboutis et de la sortie de son moyen métrage Ode (1999) fut l’occasion d’une remise en question profonde de sa façon de travailler. Plus tard, elle va enseigner au Bard College à New York. Cette activité qui lui permet d’être financièrement indépendante et d’inventer sa propre économie, constitue également un temps de réflexion précieux sur les grands films qu’elle aime (ceux de Fassbinder, De Sica par exemple) mais aussi de côtoyer une communauté d’étudiant(e)s et d’enseignant(e)s (dont Peter Hutton, cinéaste expérimental mort récemment auquel est dédié First Cow) qui ravivent et nourrissent sa pensée sur le cinéma.

2000 : la fin des années optimistes

Au-delà de ce tournant personnel, la fin des années 1990 représente un virage politique important pour la cinéaste qui en rend compte dans ses deux moyens métrages expérimentaux Then a Year (2001) et Travis (2004), critiques directes de l’Amérique de George W. Bush et de sa politique étrangère. « Les années 1990 étaient si optimistes ! dira-t-elle. Et puis tout est devenu très lourd […] Nous sommes entrés dans l’ère Bush et c’est devenu horriblement déprimant. » C’est la politique de Bush et la gentrification des villes qu’elle entraîne qui inspire le duo de trentenaires de Old Joy (2006) dont l’un est en train de s’installer dans la vie tandis que l’autre se marginalise. C’est son immobilisme face à l’ouragan Katrina et la violence de ses déclarations à l’encontre des victimes de cette catastrophe qui lui fait imaginer l’exil économique de Wendy et Lucy, dans lequel une jeune femme traverse les États-Unis pour gagner l’Alaska avec sa chienne dans le but d’y trouver un emploi. C’est sur l’arrogance de son personnage de « cow-boy qui va montrer la voie aux Américains », enfin, que se calque la silhouette de Meek, personnage de La Dernière Piste inspiré par l’histoire réelle d’un convoi de deux cents caravanes de pionniers qui suivirent, au début du 19e siècle, un guide qui les perdit dans le désert de l’Oregon.

Le souci du détail

Son cinéma est politique dans le choix de ses sujets, dans sa façon d’accommoder son regard sur ceux que l’histoire ne voit pas, efface, oublie, que la terre engloutit, comme les deux amis de First Cow. Mais politique, il l’est encore dans la façon dont la cinéaste adapte sa méthode de travail à son économie. Elle réduit l’équipe technique au minimum, au point que sur Wendy et Lucy, l’actrice Michelle Williams aidait à ranger le matériel entre les prises, tandis que les membres de l’équipe technique faisaient eux de la figuration quand les plans le nécessitaient. Depuis Old Joy, elle s’entoure d’une poignée de collaborateurs très fidèles et très peu payés. Les tournages sont concentrés sur une durée très courte (quatorze jours pour Wendy et Lucy) avec un plan de tournage allant au plus efficace et imaginé dès l’étape du scénario. Ils se passent pour la plupart en Oregon, où elle vit en partie, ainsi que certains de ses collaborateurs et aussi le réalisateur Todd Haynes, devenu son ami lorsqu’elle a travaillé à différents postes sur ses films au sortir de l’école d’art.

Le cinéma de Kelly Reichardt est politique dans le choix de ses sujets, dans sa façon d’accommoder son regard sur ceux que l’histoire ne voit pas, efface, oublie, que la terre engloutit.

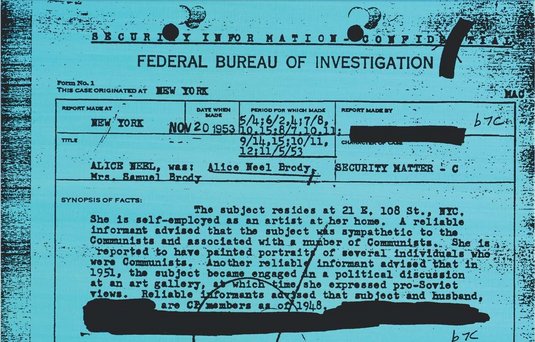

De part et d’autre de tournages efficaces, Kelly Reichardt consacre des périodes très longues aux repérages de ses films, puis à leur montage qu’elle effectue seule, pendant plusieurs mois. Pour la première étape, elle traverse le territoire américain au volant de sa voiture, jadis accompagnée de sa chienne Lucy. Pour Wendy et Lucy, elle parcourt une vingtaine d’États pour trouver le parfait parking sur lequel observer l’immobilisme forcé de Wendy. Elle finira par tourner précisément devant le supermarché de quartier de son scénariste Jonathan Raymond, là où il avait en premier lieu imaginé l’histoire. Ces repérages, on le devine, ne servent pas uniquement à découvrir un lieu. Ils consistent également à « trouver » le film esthétiquement, mais aussi à travers des rencontres fortuites faites sur la route qui imprègnent la chair des personnages. En arpentant le territoire américain, parfois accompagnée d’un peintre pour La Dernière Piste, ou d’un décorateur ou de son chef opérateur depuis Old Joy, Christopher Blauvelt, elle revisite les représentations de son pays, du paysage, celles des parkings du photographe Stephen Shore, de la peinture d’Alice Neel, du western dont elle va déconstruire le masculinisme …

Subvertir les genres hollywoodiens

Car Kelly Reichardt a aussi cette constante de mesurer ses films aux grands genres de l’industrie hollywoodienne, mais presque par la négative ou au moins par un effet de soustraction. Elle dira de River of Grass que c’est « un road-movie sans route, film d’amour sans amour, aventure criminelle sans crime ». On pourrait appliquer la formule à la plupart de ses films qui adoptent les cadres d’un genre pour les vider de leur dramaturgie habituelle et la remplacer par un récit du geste plutôt que de l’action. En fidèle disciple de Robert Bresson, elle s’attache à filmer le comment bien plus que le pourquoi et se plaît à « filmer les corvées ». Comment on tricote à l’arrière d’une roulotte dans un désert cahoteux en 1820, comment on fait ses courses lorsqu’on est sans argent, comment on achète de l’explosif sans éveiller les soupçons pour préparer une action politique, comment on élève des chevaux… Elle filme le doigt de Wendy qui suit sur sa carte routière l’immense trajet déjà parcouru surligné en jaune, plutôt que la route elle-même. La caméra est comme un microscope qui vient se fixer sur le détail des actions que le cinéma n’observe pas d’habitude, accomplies par des personnes rendues invisibles par l’histoire ou par la société.

Kelly Reichardt a aussi cette constante de mesurer ses films aux grands genres de l’industrie hollywoodienne, mais presque par la négative ou au moins par un effet de soustraction.

Pour son cinéma du détail plutôt que de la fresque, la cinéaste fait appel à des acteurs renommés habitués aux tournages de grosses productions (Orion Lee, Michelle Williams, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart ou Laura Dern). C’est certainement pour l’amour fou qu’elle a à les regarder autant que pour la raison pragmatique qu’ils sont capables de s’adapter à des tournages rapides avec peu de prises. C’est surtout qu’elle leur fait confiance pour jouer « petit », pour en faire le moins possible.

Le récit du déraillement

La palefrenière (Lily Gladstone) de Certaines Femmes décide de gagner la ville pour déclarer son amour à la jeune avocate (Kristen Stewart) qu’elle a rencontrée par hasard. Son pick-up quitte la route, glisse dans le fossé, puis continue son parcours dans un champ, où il perd sa vitesse progressivement. C’est précisément ce qui arrive dans Wendy et Lucy à la jeune femme qui a quitté l’Indiana pour l’Alaska. À mi-chemin, dans l’Oregon, son projet se trouve mis à mal par une panne. Pas un carambolage spectaculaire, pas un incident dramatique : un simple arrêt de la voiture qui signe l’arrêt du trajet, de l’aventure individuelle, et donc des possibles de renouveau.

Les histoires qu’elle conçoit se déroulent le plus souvent sur quelques jours de pur présent à l’issue desquels ses personnages disparaissent aussi silencieusement qu’ils étaient apparus.

Or, c’est précisément cet arrêt qui passionne la cinéaste, comment survivre en faisant du surplace, comment faire preuve d’opiniâtreté face à l’échec, la sortie de route, le déraillement. Ce déraillement encore, qui stoppe nette la multiplication géométrique des petits gâteaux faits et vendus par Cookie et King Lu dans First Cow. On peut être surpris que ce film commence par son dénouement sans équivoque, alors que la cinéaste affectionne tant les fins ouvertes. Les histoires qu’elle conçoit se déroulent le plus souvent sur quelques jours de pur présent à l’issue desquels ses personnages disparaissent aussi silencieusement qu’ils étaient apparus. Dans un entretien donné au Guardian à l’occasion de la sortie de Night Moves, elle avoue préférer la modestie des fins ouvertes à l’absolu définitif du mot FIN : « Personne ne sait où étaient mes personnages auparavant. On passe une semaine avec eux, et puis ils s'en vont. Mes films sont comme des coups d'œil furtifs à des gens de passage.» ◼

Otros artículos para leer

Programa de eventos

Kelly Reichardt, First Cow, 2020

Photo © Allyson Riggs